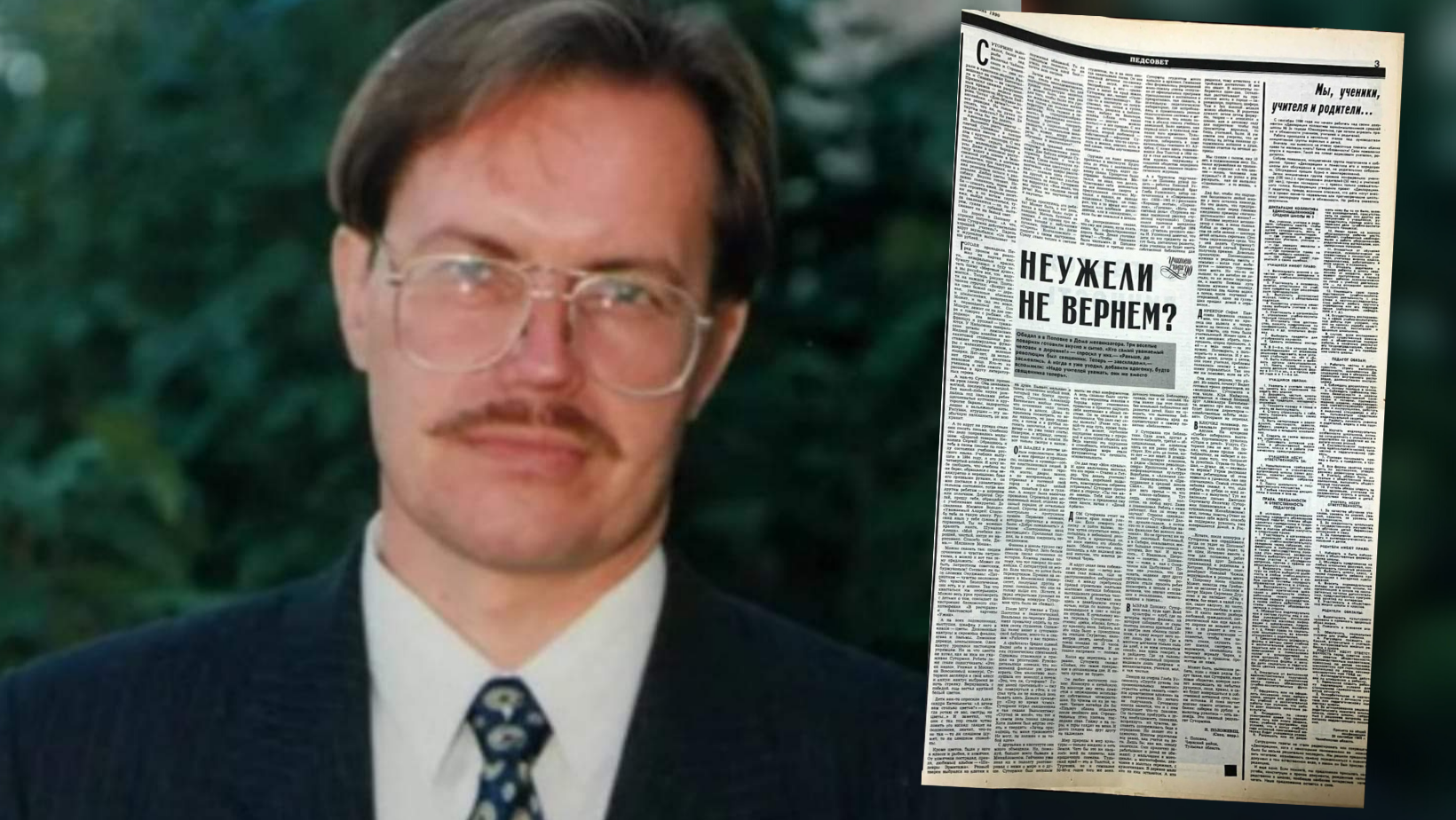

24 ноября на 66-м году ушел из жизни первый Учитель года Александр Сутормин, заслуженный учитель РСФСР, отличник просвещения. Всю свою жизнь он преподавал школьникам Тульской области русский язык и литературу. Первое интервью с первым Учителем года в 1990 году сделал Петр Положевец. Александр Евгеньевич рассказал в интервью о своей методике преподавания и необычных творческих уроках, которые проводит со своими учениками, о своей любви к литературе и такой простой, но одновременно сложной жизни сельского учителя.

Сегодня, мы хотим вспомнить, как это было, и почтить память первого Учителя года.

Неужели не вернем?

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, с. Поповка, Чернский район, Тульская область

Обедал я в Поповке в Доме механизатора. Три веселые поварихи готовили вкусно и сытно. «Кто самый уважаемый человек в деревне?» – спросил я у них. «Раньше, до революции, был священник. Теперь – завскладом», – засмеялись. А когда я уже уходил, добавили вдогонку, будто вспомнили: «Надо учителей уважать, они ведь вместо священника теперь».

Сутормин задыхался, бился как рыба об лед. Включал Чайковского и Стравинского – они играли в крестики-нолики. Развешивал на стенах Боттичелли и Сезанна – не смотрели. Приносил снимки разрушенных храмов – видели лишь груды кирпича. Изучали Байрона. Читал «Дон-Жуана» по-английски. «А зачем?» – вот и вся реакция. На голове постоять, что ли, на руках по партам побегать? Не умел. Да и не стал бы этого делать.

Александру Евгеньевичу – 35. Высокого роста. Широкоплечий. Однажды в походе свалился вместе с велосипедом с крутого косогора. С тех пор, чтобы скрыть шрамы, носит маленькую бородку и усы. Даже в весеннюю распутицу ходит в школе в белоснежной рубашке, в костюме с иголочки, при галстуке и в сверкающих ботинках, оставляя резиновые сапоги в раздевалке. Любит цветы. Завел собаку. Вкусно готовит. Недавно появилось новое хобби – спасать ежей. За околицей строители вырыли десятки ям, и по ночам глупые ежи, выйдя поохотиться, туда сваливаются – он по утрам, гуляя с собакой, вытаскивает их на белый свет.

По дороге в Поповку я спросил попутчика: «А что, ваш Сутормин действительно хороший учитель?» Парень вдруг заулыбался: «Он газет и журналов выписывает на 400 рублей…»

Гоголя проходили. Перед уроком он разложил акварельные краски, бумагу и сказал: «Я буду читать поэму «Мертвые души», а вы рисуйте все что вздумается…» Теперь рисуют почти на каждом уроке. Поэтические строчки: «Вокруг меня цвел божий сад» – деревья, увешанные яблоками и апельсинами, виноградом. Может, и не сад это вовсе, а первозданный лес. Сон Мцыри: лежит он на дне озера и говорит с рыбами. «Бородино»: два великана – француз и русский – сражаются. У Наполеона генеральские штаны с лампасами. Медной горы хозяйка на малахитовой столешнице расставляет изумрудные фужеры с малахитовым вином, а вокруг стреляют зеленые ящерки. Нет-нет да мелькнет среди этих рисунков знакомое лицо. Кто-то из учеников и себя самого нарисовал в кругу литературных героев.

А как-то Сутормин принес на урок глину. Она оказалась мягкой, послушной и теплой. Без какой-либо науки рождались под пальцами ребят щеголеватые купчихи и круторогие бараны, задиристые лешие и вальяжные коты. Рисунки, игрушки – эту необычную наглядность он всю хранит.

А то вдруг на уроках стали они писать письма. Особенно это дело понравилось малышам. «Дорогой товарищ Николаев Сергей! Обращаюсь к тебе в своем письме по поводу состояния учебника русского языка. Учебник выпущен в 1984 году, я его уже четвертый хозяин. Я хочу тебе сообщить, что учебник ты не берег, обращался с ним неаккуратно и неряшливо, брал его грязными руками, и он мне достался в удовлетворительном состоянии, тогда как другим ребятам – в хорошем или отличном. Дорогой Сергей, прошу тебя, обращайся с учебниками аккуратно. До свидания. Масалов Володя». «Уважаемый Андрей! «Спасибо» тебе за такую книгу. Русский язык у тебя грязный и порванный. Ты не можешь хранить книги. Шумалов Алеша». «Мой учебник хороший, чистый, нигде не нарисовано. Спасибо тебе, Дима. Мясников Миша».

Можно сказать так: пишем сочинение о чувстве патриотизма, а можно и вот так тему предложить: «Может ли быть патриотизм советским, буржуазным? Согласен ли ты со словами Окуджавы: «Патриотизм – чувство несложное. Это чувство биологическое, оно есть и у кошки. Так что хвастаться им несерьезно»? Можно весь урок проговорить с детьми о том, совпадает ли настроение блоковского стихотворения «В ресторане» и бакстовской картины «Ужин».

А на всех подоконниках, выступах, шкафах у него в классе – цветы. Диковинные кактусы и скромные фиалки, агава и пальмы. Лимонное деревце, апельсиновое. Один кактус уродился настоящим упрямцем. Ни за что цвести не хотел, как за ним ни ухаживал Сутормин. Ребята даже стали подшучивать: «Это он назло». Уезжая в Москву на Всесоюзный конкурс, Сутормин заглянул в свой класс и ахнул: кактус выбросил за ночь стрелку. Вернувшись с победой, еще застал хрупкий белый цветок.

Дети как-то спросили Александра Евгеньевича: «А зачем вам столько цветов?» – «Когда устаю от вас, смотрю на цветы…» И заметил, что они с тех пор стали чутко ловить его взгляд: глядит на подоконник, значит, что-то не так – то ли слишком шумят, то ли слишком спокойны.

Кроме цветов, были у него в классе и рыбки, и хомячки. От хомячков пострадал, правда, любимый альбом – «Шедевры Эрмитажа». Резвый зверек выбрался из клетки и поужинал обложкой. То ли голодным оказался, то ли очень вкусным клей был – почти всю изгрыз.

Зачем ему эти излишества, эти столь неакадемические, посторонние, казалось бы, для уроков литературы занятия? А может быть, они как раз для того, чтобы были эти уроки живыми, полными жизни, как полна его подлинная литература? Есть термин в педагогике – «природосообразность». В традициях отечественной критики говорить больше о социальной сообразности, о социальном заказе. Но, может, впору вести речь о жизнесообразности обучения и воспитания?..

…Пустой трамвай катился старыми московскими улочками. Две бабули впереди Сутормина болтали о чем-то своем. Слева выпорхнула лужайка, полная цветущих одуванчиков. «Бог ковры расстелил», – сказала одна старушка другой, и мягкая улыбка коснулась ее лица. Сутормин аж вздрогнул: «Как жаль, что мы почти не слышим такой речи! Как же научиться ей и научить?»

Когда проснулись его ребята? Может быть, в тот день, когда в классе было сыро и холодно. Метель буянила за окнами. А он принес три веточки тополя с набухшими почками, повесил на доске «Сирень» Кончаловского – пишите о своем настроении. Сразу стало теплее и светлее на душе. Бывает, мелькнет в таком сочинении особый знак, который так боится пропустить Сутормин. Александр Евгеньевич вообще считает, что сочинения надо писать только в классе. (Дома то кроликов покормить, то воды наносить, то двор подмести, а потом и в футбол погонять захочется – но уже тянет спать.) Наверное, и вправду сочинения надо писать в классе. Но вот только смотря в каком…

Он владел в детстве целым королевством. Жили в нем принцы и принцессы, солдаты и кузнецы – сотни пластилиновых людей. В будни лепил своих героев, мосты, дворы, замки, а по воскресеньям выстраивал в гостиной свой город и играл целый день, позабыв о еде и гулянье. А вокруг была колючая проволока. Огромный ров, наполненный водой, отделял военный городок от остальных людей. Строгие дежурные на контрольно-пропускном пункте. Первыми словами, которые прочитал в жизни, были: «Добро пожаловать!» А рядом: «Посторонним вход воспрещен!». Проплакал полдня, не в силах соединить несоединимое.

Физика в школе трудно ему давалась. Зубрил. Зато белым стихом писал сочинения по истории. Химика уважал потому, что тот говорил по-английски. С литературой не везло. Если честно, то хотел быть переводчиком. Пришел на экзамен в Московский университет, послушал других и ушел: показалось, что они на голову выше его. (Кстати, и перед открытыми уроками на Всесоюзном конкурсе Сутормин чуть было не сбежал.)

После МГУ поехал в Тулу. Поступил в педагогический. Вкалывал по-черному. Декан имел привычку ходить по домам своих студентов. Однажды нанес визит и суторминской бабушке, всего-то и сказав: «Работяга у вас парень».

А «работяга» бредил сценой. Видел себя в заглавных ролях студенческих спектаклей. Однажды отважился и пришел на репетицию. Руководительнице донесли, что новенький филолог уж рвется играть. Она милостиво выслушала его монолог, а потом: «Это что, Сутормин? Голос такой противный!» Ему бы повернуться и уйти, а он стал чуть ли не каждый день быть здесь. Давали премьеру. «Пир во время чумы». Сутормин играл священника и так сказал Вальсингаму: «Ступай за мной», что тот и в самом деле пошел следом. Хотя должен был мертво стоять и твердить: «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти».

С друзьями в институте они много объездили. Но, пожалуй, больше всего бывали в Михайловском. Гейченко уже знал их и подолгу разговаривал с ними о мире и о душе. Сутормин был веселым студентом, но и на него иногда накатывала тоска. От нее каждый лечится по-своему: кто – в загул, кто – спит беспробудно, а кто – срывается и летит на край земли. Сутормин же…. Читает «Орлеанскую девственницу». Когда-то в институте он почувствовал, что попал в тупик, спасаясь, ринулся в библиотеку, набрел на Вольтера, осилил («Если есть такие книги – значит можно жить») – и все прошло. С тех пор и лечится Вольтером. Кстати, второй любимый – собственный – афоризм Сутормина: «Если что-то случилось в жизни, значит, есть в ней слова, чтобы случившееся описать».

Оруэлла он тоже впервые прочитал в институте. Будто шел до этого с завязанными глазами, а теперь вдруг повязку сняли. Прозрение было страшно болезненным. Метался, не зная, что делать. Чувствовал себя виноватым за все невинные смерти и преступления системы. Мучился и каялся, не находя исцеления. Теперь он говорит, что в то время мог оказаться или злобным диссидентом, или в «психушке», – если бы не оказался в школе.

На распределении сказал, что ему все равно, куда ехать, лишь бы асфальтированная дорога была. Декан уточнил: «Зачем?» – «Чтобы башмаки были чистыми». В Поповке он преодолел и третью опасность: не стал конформистом. А ведь сколько было случаев, что вчерашним левакам и борцам вдруг становилось привычно и приятно ощущать себя винтиками в общей системе… Он не сломался и не подчинился. Что дало ему силы выжить? (Разве есть какой-то еще путь, кроме борьбы?) А может, глубинное ощущение единства с природой и культурой сберегло его. Ведь именно это ощущение и способность впитывать все многообразие мира стали фундаментом его личности, основательности.

Он дал тему «мои идеалы». И один мальчишка написал, что его герои – Сталин и Гитлер. Что делать учителю? Распекать, родителей вызывать, комсомольское собрание устраивать? Сутормин просто отвел в сторону: «Ты так мало знаешь… Тебя еще легко обмануть», – и предложил ему свои книги, начав с «Детей Арбата».

Дом Сутормина стоит на самом краю новой улицы. Если отворить калитку и пойти налево, потом чуток спуститься вниз – попадешь в небольшой лесочек. Хоть и крошечный он, но лоси именно его облюбовали. Обойдя пятачок леса, попадешь к еле видимой живой ниточке, что зовется речушкой Чернь.

И вдруг седая пена побежала впереди нас – ветер волнами гнал ковыль, еще не распушившийся, набирающий силу. А между серебряных прядей огромными желтыми шапками светился бобовник, выглядывали розоватые чашки адониса. Я подумал: как здесь в декабрьскую стужу ночью, когда по колени проваливаешься в снег и нигде ни огонька? К сочельнику мама передала Сутормину гостинец: орехи, яблоки, бутылку красного вина. Забрать все это надо было у проводника на станции Скуратово, километров десять автобусом. А поезд опоздал на 15 часов. Возвращаться нечем. И он пошел напрямик – полями.

Когда мы вернулись в деревню, Сутормин сказал: «Пойми, это самое прекрасное в сегодняшнем дне. И ничего лучше не будет».

Он любит восточную поэзию. Японскую и китайскую. На косогоре ему легко думается и неожиданно всплывают собственные четверостишия. Но чужим он их не читает. Читает китайца Ли Бо: «Плывут облака отдыхать после знойного дня. Стремительных птиц улетела последняя стая. Гляжу я на горы, и горы глядят на меня. И долго глядим мы, друг другу не надоедая».

Мир природы и мир культуры – только воедино и есть Земля. Чего бы это ни касалось: всей ли планеты или крошечного поселка. Тульский край – это и Толстой, и Тургенев, но и гимназия 50-60-х годов того же века. Сутормин студентом много копался в архивах. Гимназия «без формальных разрешений мало-помалу совсем отступила от официальных программ преподавания и воспитания и превратилась, так сказать, в деятельную педагогическую лабораторию, где испробовались и применялись разные педагогические системы и методы. Многое, что вошло потом в обиход наших учебных заведений, было введено как первый опыт в тульской гимназии того времени». Тульские педагоги создали свой кружок. Собирались в доме начальницы гимназии Ю.Ауэрбах. С ними здесь познакомился Лев Толстой в 1859 году и стал активным участником кружка, подумывал о создании общества народного образования, издании педагогического журнала.

А в Чернском педучилище – от Поповки рукой подать – работал Николай Успенский, двоюродный брат Глеба Успенского, автор напечатанных в «Современнике» (1858-1861 гг.) рассказов «Хорошее житье», «Поросенок», «Грушка», «Ночь под светлый день» (Тургенев назвал последний рассказ «чудесной картинкой»). Сохранился протокол заседания педсовета от 15 ноября 1864 года: «Учитель русского языка Н.Успенский заметил, что дети по его предмету не могут быть достаточно развиты, если училище не будет иметь собственной библиотеки для детского чтения». Библиотеку, правда, так и не создали. Но нам важен сам этот подход: без школьной библиотеки нет развития детей. Надо ли говорить, что нынешние библиотеки в школах вряд ли соответствуют и самому понятию «библиотека».

У Сутормина три библиотеки. Одна дома, другая в классе-кабинете, третья – общешкольная, но хозяином здесь он все равно себя чувствует. Кто есть на полке, кого нет – все знает. В домашней господствует классика, а рядом «Записки революционера» Кропоткина, и «Твоя информационная культура» Воробьева, и «Алхимия слова» Парандовского, и «Преподавание в средней школе США»… Но ценнее всего для него третья – та, что в классе-кабинете. Тут лишь словари. С полсотни, на любой вкус. Даже я позавидовал. Ребята с ними работают. Как он этому их научил? Спросил однажды: «Что значит «Сутормин»? Долго думали-гадали, а потом кто-то сказал: «Вообще ваша фамилия без всякого значения». Но он прочитал им словарь Даля: склочный, болтливый, а в Сибири, оказывается, живет большая птица-синица – суторма. Вот так! И началось… С Ивановым, Петровым понятно, с Поповичем – тоже, а как с Оливчиком или Цыбуленко? Потом они учились, что где искать, задания друг другу придумывали, теперь родители стали просить ребят посмотреть в школе в справочнике, что значат инновации и эксклюзивы, замелькавшие в газетах…

Выбрав Поповку, Сутормин знал, куда едет. Всей культуры – клуб, где по вечерам крутят фильмы, на которые собирается от силы полтора десятка зрителей. Где в центре села обелиск погибшим, а траву вокруг него косят лишь раз в году. Где в местном магазине только соль да хлеб, а за всем остальным «ехай», как здесь говорят, в райцентр. Где на талоны мыло и стиральный порошок выдавали лишь дояркам и механизаторам, учителя, мол, и так чистые.

Певцов из очерка Глеба Успенского «Спустя рукава (из провинциальных заметок)» страстно хотел оказать «светлое нравственное влияние» на своих учеников. Но ничего не получилось. Сутормину иногда кажется, что и с ним происходит что-то похожее. Он пытается пробудить в детях необходимость познания, встряхнуть их чувства, заставить сопереживать беде и страданию. Но делает это в одиночку. Многим родителям все равно, как учатся их дети. Лишь бы, как все, школу окончили. Они прилично зарабатывают и детей не обижают: у мальчишек и мотоциклы, и магнитофоны, девчонки в золотых сережках, с кулончиками. В деревне мало кто из них останется. А кто решится, тому аттестата и с тройками достаточно. И все это знают. В институты собираются один-два. Остальные рассчитывают на приличное место в городе – парикмахера, портного, шофера. Там и без золотой медали можно обойтись. И родители думают: зачем детям формулы, теории – и относятся к школе, как к детскому саду для подростков: чтобы под присмотром взрослых, то бишь учителей, были. И уж совсем они уверены, что не нужны их детям никакие суторминские копания в душе, поиски ответов на вечные вопросы.

Мы гуляли с сыном, ему 10 лет, в подмосковном лесу. Попался муравейник на тропинке, и он спросил: «А что ценнее – жизнь человека или муравья?» Я не успел и рта раскрыть, как он выпалил: «Одинаково – и то жизнь, и это».

Дай бог, чтобы это ощущение бесценности любой жизни у него осталось навсегда. Но что делать, что предпринимать, если перед глазами ежедневно примеры «ничегонестоимости» этой жизни? В Поповке вернулся механизатор с сева, а жена пьяная. Избил до смерти, пошел и сам на себя заявил – шестеро детей остались сиротами. (Это тоже окружающая среда. Что с ней делать Сутормину?) Или другой случай. Бригада получила премию. Довольно приличную. Посовещались мужики и решили вместе с семьями – когда еще выберутся – посетить тургеневские места. Но что-то не вышло: то ли автобус не достали, то ли жены перегорели, и вместо Бежина луга вышли мужики за околицу, прихватив два ящика водки, а потом, после поучений и откровений, один их гулявших пришел домой и отравился…

Директор Софья Павловна Бровкина сказала мне, что школу из кризиса она вывела и теперь можно на пенсию. «Надо матери помочь, она тоже была учительницей. Живет одна. А я все наездами: убрать, приготовить, огород прополоть. А ей – я ведь знаю – не это нужно, поговорить, а поговорить-то и некогда. И у молодых моих, дочери с зятем, они тоже учителя, проблемы появились: некому с малышами управляться. Так кто же им поможет, если не я?»

Она легко решила, что уйдет. Но знаете почему? Видит готовых троих директоров, из «молодняка». Сутормина в том числе. Юра Маймусов, математик и самый близкий друг Александра Евгеньевича, заметил при нем, что «он будет плохим директором – хозяйственные заботы задавят». Сутормин не отрицал.

Включил телевизор, показывали репортаж из Англии. На аукционе «Сотби» собирались выставить тургеневскую рукопись «Отцов и детей». Уснуть Сутормин уже не мог. Но понял, что, даже продав свою библиотеку, не наберет и сотой доли того, что просят за рукопись. «Страна-то большая, – думал он, – неужели не вернем?» Утром рассказал своим ребятишкам об этом известии и удивился, как они опечалились. Самый отпетый забияка сказал: «А что, если собрать по рублю со всей деревни – и выкупить? Тут же написали письмо Дмитрию Сергеевичу Лихачеву (Сутормин познакомился с ним в пушкинском Михайловском): мол, готовы помочь. Ответ не заставил себя ждать: спасибо за поддержку, рукопись уже возвращается домой, в Россию.

…Кстати, после конкурса у Сутормина все спрашивают, когда он уедет из Поповки. Я думаю, что если он уедет, то не один. Исчезнет вместе с ним для поповских ребят пушкинский друг Дельвиг, наезжавший к родителям в Хитрово. Растворится поэт-декабрист Николай Чижов, вернувшийся в родные места в Покровку после ссылки. Может, никогда уже Грибоедов не заглянет в Спасское к сестре Марии Сергеевне Дурново и не напишет: «Она с мужем, бог знает, в какой глуши, садит капусту, но чисто, опрятно, трудолюбиво и весело». И никто вместо разбора любовной, гражданской, патриотической или еще какой-то лирики не возьмет рюкзак и не рванет в эти – уже не существующие – поместья, чтобы там читать стихи, слушать полет шмеля, смотреть на водомерок, скользящих по черному зеркалу Черни, и вспоминать о прошлом, прожитом не зря.

Может быть, нынешние ребята, если с ними рядом будут такие, как Сутормин, явят новое общество, которое начнет возвращать из небытия рукописи, лица, храмы и само будет возвращаться к собственной истинной сути, своим истокам. И пока звучит возглас самого отпетого забияки: «соберем по рублю и выкупим рукопись» – есть надежда. Это главный результат Сутормина.

От редакции. Коллектив Издательского дома «Учительская газета» выражает соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Александра Евгеньевича. Светлая память удивительному педагогу и талантливому человеку!

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии