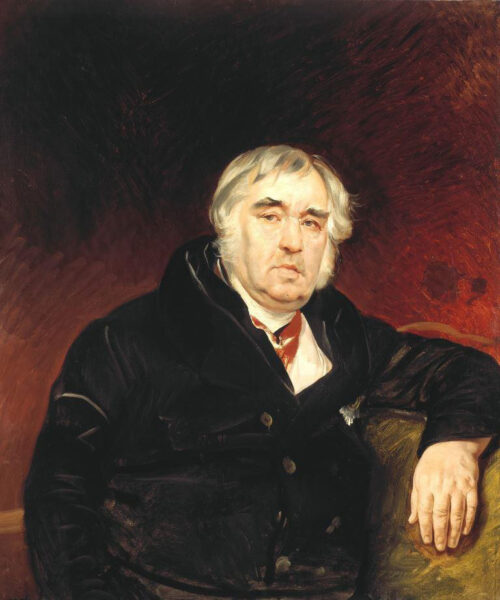

13 февраля 1769 года в семье бедного офицера родился будущий главный баснописец России – Иван Крылов.

Почти каждый в детстве зачитывался забавными и поучительными баснями Ивана Андреевича Крылова. Всем известны истории про Ворону и Лисицу, про Стрекозу и Муравья, про ларчик, который просто открывался. За такую крепкую ассоциативную связь с детством, вероятно, баснописца и прозвали в народе дедушкой Крыловым. Но сам Иван Андреевич пресловутым просто открывающимся ларчиком далеко не был. Наоборот, в обществе он часто бывал сдержан, молчалив и редко кого допускал к себе в душу.

Мало кто знает, что в четырехлетнем возрасте Крылов пережил пугачевскую осаду Оренбурга. Об этом упоминается даже в монографии Пушкина «История Пугачева»: «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов». А биограф баснописца Иван Сергеев писал в своей книге «Крылов», что «во двор дома, где жила семья Крыловых, залетело несколько ядер. В разных концах города вспыхивали пожары, и погорельцы бродили по улицам, прося подаяния». Возможно, что именно в таком детском возрасте и зародилась несколько экстравагантная для будущего библиотекаря страсть к большому огню. Вот как это описывал упомянутый Сергеев:

«Увидев сигнальные шары, поднимающиеся на пожарной каланче, услышав колокольный набат или громыханье пожарных колесниц, сопровождаемое воплями медной трубы, Крылов бросал все дела и спешил на место происшествия. Он был способен вскочить среди ночи с постели, мгновенно одеться и отправиться на край города. А вернувшись с пожара, он подробно рассказывал служанке Фенюше, что и как горело. Она ахала и ужасалась, потому что картина в изложении Ивана Андреевича вставала перед глазами как живая».

Поговаривали, что этот странный интерес произошел от… известной крыловской осторожности. Якобы 14 декабря 1825 года Иван Андреевич оказался на Сенатской площади из чистого любопытства и был замечен. Сам император Николай спрашивал: дескать, что вы там, Иван Андреевич, делали? Крылов ответил: «Я думал, пожар, вот и пошел взглянуть. Страсть как люблю пожары!» С тех пор он исправно это демонстрировал.

Однажды пожар случился в соседнем от Крылова доме. Прислуга торопила его одеваться и поскорее собрать важные ему бумаги, потому что огонь мог перекинуться и на его дом. Но Иван Андреевич, однако, приказал приготовить ему стакан крепкого чая, начал медленно одеваться, старательно повязал галстук, закурил сигару и долго курил, слушая причитания в доме и шум за окном. После этого он нехотя продолжил одеваться и вышел на улицу. Поглядев на горящее здание опытным глазом, он буркнул: «Не для чего перебираться», вернулся домой, разделся и лег отдыхать.

Такое спокойное поведение удивляет и даже смешит. Кстати о смехе: не стоит забывать, что Крылов в своем роде рекордсмен по количеству анекдотов со своим участием. Самая популярная категория этих анекдотов – гастрономическая, поскольку Иван Андреевич был известен своей привычкой вкусно отобедать. Например, некто пожаловался на несварение желудка, на что Крылов с изумлением отвечал: «Несварение? А я вот своему желудку никогда не даю потачки. Чуть задурит, я наемся вдвое больше. И он уж там как хочет, так пусть и справляется».

Поклонники Ивана Андреевича знали о любви баснописца к «привычкам бытия» и пользовались этой любовью, приглашая его на званые обеды. Звали его так часто, что в одном письме Николай Гоголь называет Крылова блюдолизом, который «несмотря на то что породою слон, летает как муха по обедам» (пунктуация Гоголя сохранена).

За званым обедом Иван Андреевич делался разговорчивым, комментировал каждое блюдо, да так поэтично и образно, что присутствовавшие нет-нет да и устраивали овацию. «Что за расстегай! Ни одной косточки! Так на всех парусах через проливы в Средиземное море и проскакивают!»; «Индейка? Это не индейка, а Жар-птица! У самых уст любезный хруст. Ну и поджарено! Точно кожицу отдельно от мяса жарили! Искусники! Янтарные повара!».

А однажды Крылова в первый раз пригласили во дворец, на обед к императрице Марии Федоровне, которая впоследствии очень ценила баснописца и дружбу с ним. О том обеде у него остались самые горестные воспоминания: «Убранство, сервировка – краса. А суп – зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, супу-то самого только лужица. А пирожки? Не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу и еще парочку снял. Добрались до индейки. Не плошай, думаю, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Хотите верьте, хотите нет – подносят только ножки и крылушки, а самая-то птица под ними неразрезанная пребывает. Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. И стало мне грустно, чуть слеза не прошибла. Царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. Второй раз мне индейку поднесли. Так вот фунтик питательного и получил. А все кругом смотрят – завидуют. Вернулся я домой голодный. И, как назло, прислуге же не велел ужин готовить! Пришлось в ресторацию ехать. С тех пор, когда во дворце обедаю, меня всегда дома ужин ждет».

Вот такой он, Иван Андреевич, наш дедушка Крылов. Завершая свою статью, не могу не поделиться собственным впечатлением от Крылова, полученным на первом курсе института. Наш преподаватель русской литературы рассказывал об истинном смысле басни «Стрекоза и Муравей». Ее мораль на первый взгляд проста, недаром басня входила во все советские хрестоматии, иллюстрируя известный принцип «Кто не работает, тот не ест». Однако каков на самом деле ее поэтический смысл? Разве он сводится к финальным фразам Муравья? О чем вообще эта басня? Она о непрощении кающегося, об отказе в милости. Ведь в крыловской басне есть отсылка к христианскому Крещению, а потому и к христианской традиции. И отказ Муравья в милости является одновременно вызовом христианскому милосердию. И словно бы отречением от этой традиции в финале звучит вовсе не авторское поучение, а голос героя, «муравьиная» правда, но эта «правда» – «правда» муравья-фарисея. В сущности, его издевка над приползшей к нему за милостью «кумой». «Пойди же попляши» – это то же самое, что сказать ей «иди умри».

Вот вам и детские басенки.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии