В середине прошлого века вышла в свет статья Валентина Асмуса «Чтение как труд и творчество», которая во многом определила методологические подходы в преподавании литературы в советской школе. Вдумаемся в смысловые концентры названия статьи, хотя сама работа ученого-методиста особенно сейчас требует глубокого и вдумчивого прочтения. Чтение как труд… Именно к трудному чтению подготавливает ученика школьная программа, да и не всегда к чтению текстов произведений, а иногда их фрагментов или даже их восприятию в интерпретации учителя или нескольких подготовленных одноклассников.

Уверена, такая ситуация знакома каждому педагогу, преподающему литературу в старшей школе. И здесь же возникает давно сформулированный в педагогическом сообществе вопрос: ну что же можно сделать, чтобы наш школьник читал произведения русской классики? Ведь без формирования представления о литературе XIX-XX веков, без приобщения к обязательному корпусу национальных текстов не осуществить сплочения нации. Получается, что вопрос о формировании и развитии читательской культуры у детей школьного возраста – это вопрос чуть ли не политический! Но политикой мы не занимаемся и продолжаем с усердием развивать навыки вдумчивого чтения всеми доступными способами, благо с развитием московского образования их становится все больше и больше: тематические программы в музеях и театрах, экскурсии, квесты, конкурсы, лектории и многое другое.

Но вернемся к отправной точке названия статьи Валентина Фердинандовича: чтение как труд. И здесь приходит понимание необходимости дать ученику на уроке книгу со сложным текстом и что-то сделать, чтобы дома он захотел сделать это самостоятельно.

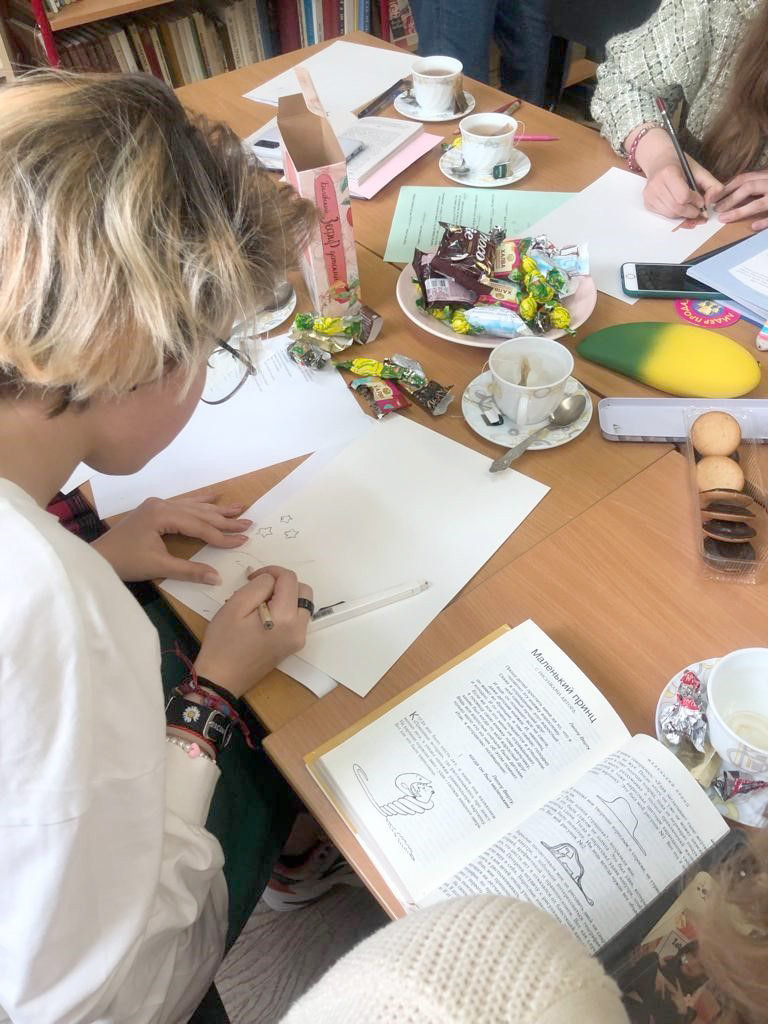

Одним из самых доступных и увлекательных методов привития детям интереса к книге является непринужденная беседа о ней вне урочного формата, такой формат найден уже давно, формат читательского (или книжного) клуба, о котором нам уже приходилось упоминать. В школе №1507 он носит название «Вкусное чтение». Хотелось бы сделать небольшой экскурс по некоторым заседаниям прошлого учебного года.

На одном из заседаний читательского клуба обсуждались произведения Антона Чехова и Галины Щербаковой «Наше нищенство», «Человек в футляре», «Лошадиная фамилия». Рассказы Галины Николаевны стали способом понимания глубины чеховских произведений. Оказывается, сменяются поколения, а люди все пытаются избавиться от тех же пороков… От каждого из нас зависит благополучие окружающих – общедоступная истина, но всегда труднее всего изменить что-то в себе. Талантливые русские писатели рассказывают, что может сделать каждый из нас, чтобы мир стал чуточку лучше.

Для многих оказалось совершенно неожиданным обращение к сказке Корнея Чуковского «Муха-цокотуха», искрометной, увлекающей в мир забавных и нелепых, но добрых и справедливых героев. Текст сказки был открыт и с другой стороны: оказывается, современные Чуковскому критики усмотрели в произведении злую сатиру на советский строй. Кроме того, в традиционной интерактивной форме (без чудо-дерева не обошлось) ребята углубили знания по энтомологии, филологии и лингвистике.

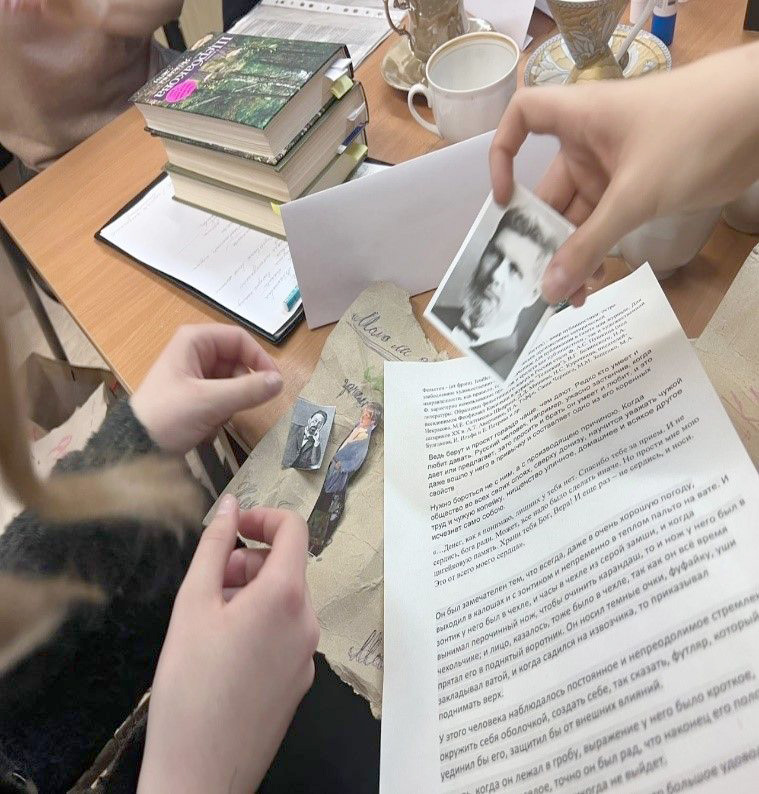

Загадочный и непредсказуемый, опасный и ранимый – такими противоречивыми характеристиками наделяли современники Михаила Булгакова, чье произведение было выбрано для чтения и обсуждения на 10‑м, юбилейном, заседании читательского клуба «Вкусное чтение».

Ребята старались проникнуть в глубь смыслов (а их такое множество в повести «Собачье сердце») через обращение к историческому и политическому контекстам эпохи, через понимание значения художественных деталей и личных имен. Кроме того, обсудили сообщение к. м. н., доцента кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского университета имени Н.И.Пирогова Ольги Алексеевны Зыковой о научности и псевдонаучности эксперимента профессора Преображенского. Как обычно, разговор при обсуждении книги вышел далеко за ее пределы: у присутствовавших на заседании читателей оказались домашние питомцы – «сородичи» Шарика – породистые и беспородные, поэтому можно было услышать забавные истории из жизни собак, поделиться опытом ухода и воспитания домашних любимцев.

Своевольные и капризные, гордые и преданные – различными характерами обладают эти хвостатые пушистики, хотя некоторые из них вовсе лишены шерсти или даже хвоста. Обсуждая рассказ Эрнеста Сетона-Томпсона «Королевская аналостанка», ребята узнали о многочисленных породах кошек, их привычках, особенностях поведения и физиологии.

При подготовке к заседанию наши читатели-художники (что стало замечательной традицией) создали галерею портретов кошек различных пород, таким образом, в процессе интерактивной игры разворачивалось обсуждение рассказа.

Каждая встреча в клубе становится отдельной историей, которая может иметь продолжение и становится творчеством. Именно это является вторым концентром статьи В.Ф.Асмуса. А что, если не творчество, приобщает к труду и делает сложный процесс увлекательным, приносящим радость и удовлетворение от проделанной работы?! Так в процессе увлекательного и ненавязчивого разговора о книге идем к развитию мышления, способности быстро находить и обрабатывать информацию, идем к развитию человека.

Елена БАРСКАЯ, учитель русского языка и литературы школы №1507

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии