Эти слова гимна города-героя знает, пожалуй, каждый житель Тулы. Они очень точно передают характер города, его миссию. Несколько веков назад Тула стала форпостом на южных рубежах Московского княжества, а позже – оружейной столицей России. Ее улицы до сих пор носят говорящие названия: Курковая, Штыковая, Патронная, Пороховая… Свою миссию туляки с доблестью выполнили в 1941 году, когда враг рвался к Москве. Генерал-полковник Гейнц Гудериан, создатель немецких танковых дивизий, намеревался взять Тулу за считанные дни, но встретил мощное сопротивление горожан, сражавшихся в прямом смысле слова от мала до велика. Среди взявших в руки оружие были не только взрослые мужчины, но и школьники. Высокая цена не была напрасной – город гитлеровцы так и не захватили.

Мое знакомство с героической историей Тулы началось практически уже на перроне Московского железнодорожного вокзала, где меня встретила Любовь Яковлевна Казакова, главный специалист Тульской областной организации профсоюза. От нее я могла узнать буквально о каждой улице, доме, имени, вошедшем в историю Тулы и всей России.

Любой туляк с гордостью напомнит гостю города о том, что на протяжении своей истории Тула – ровесница Москвы – никогда не переходила в руки противника, хотя часто подвергалась нападениям.

Тула – пряничная, самоварная, литературная, оружейная, военная, непобедимая! А туляки – потомки ремесленников, люди практического склада, упрямые и мужественные, очень любящие свой город. Особенно ярко их характер проявился во время обороны малой родины в 1941 году.

Враг на пороге

30 сентября 1941 года началась операция под названием «Тайфун». Гитлеровское командование нацелило в направлении Москвы мощную группировку войск, планируя охватить столицу в кольцо и вынудить сдаться.

Ставка Верховного Главнокомандующего обращала особое внимание на важное значение Тулы, которую необходимо было удержать во что бы то ни стало. Оборона Тулы и подступов к ней возлагалась на 50‑ю армию под командованием генерал-майора Аркадия Ермакова.

В начале октября 1941 года 2‑я танковая армия генерала Гейнца Гудериана захватила город Орел. Туляки сражались с врагом в районе Мценска в составе 1‑го Особого гвардейского стрелкового корпуса, куда были направлены сводный батальон курсантов Тульского оружейно-технического училища, подразделения внутренних войск и девять истребительных батальонов.

С боями захватив Мценск, гитлеровцы вторглись на территорию Тульской области. Несмотря на сопротивление истребительных батальонов и отрядов народного ополчения, сформированных в южных районах области, превосходящие силы противника продолжали продвигаться в сторону Тулы, вторглись в Ясную Поляну и вплотную подошли к городу.

Когда стало понятно, что остановить немцев далеко на подступах не получится, началась подготовка обороны города. Не только по названию, но и по сути все улицы Тулы стали оборонными. По одной из местных легенд, в каждом фонтане была установлена зенитка. Пусть это преувеличение, но оно красноречиво говорит о том, что город ощетинился оружием, превратившись в бастион.

Организацию ополченцев взял на себя первый секретарь обкома партии Василий Гаврилович Жаворонков. 16 октября на собрании партийно-хозяйственного актива города была принята резолюция, в которой есть такие слова: «Злобный и коварный враг пытается захватить Тулу, разрушить заводы, наши дома, отнять все то, что завоевано нами. Залить улицы города кровью невинных жертв, обратить в рабство тысячи людей. Опояшем наш город баррикадами и укреплениями… Пусть вырытые нами противотанковые рвы и окопы, пусть каждая баррикада станут могилой для фашистских людоедов».

Василий Жаворонков стал председателем городского комитета обороны. Далеко не везде в годы войны партийная номенклатура оставалась в городах, которым грозил захват, но в Туле партийцы оказались настоящими героями. Они в большинстве своем остались в городе и активно участвовали в обороне.

Вскоре из истребительных батальонов был сформирован Тульский рабочий полк. В его составе были обычные люди, рабочие завода, которые еще вчера стояли у станков, старики, несовершеннолетние, сбежавшие из дома, чтобы защищать родной город. Командовал полком капитан погранвойск Анатолий Петрович Горшков, а первым комиссаром стал легендарный полный георгиевский кавалер Григорий Антонович Агеев.

Город перешел на осадное положение. Ресурсы были ограничены, поэтому на вооружение ополченцев шли даже старые берданки, винтовки Мосина 1891 года выпуска, французские винтовки системы Лебеля, пулеметы ТТ-25.

В последние дни октября начались обстрелы городских окраин.

Тульские Гавроши

Тульские мальчишки рвались защищать Родину. На фронт их, конечно, не брали, но, когда враг приблизился к дому в буквальном смысле слова, они просто не могли остаться в стороне. Некоторые тайком от родителей вступали в рабочий полк. Среди таких героев-мальчишек – Валя Паршутин, прозванный Тульским Гаврошем.

Белокурый подросток, чем-то похожий на Есенина, жил с семьей на окраине Рогожинского поселка, где располагались позиции Тульского рабочего полка. В первые дни обороны Валя подносил бойцам патроны, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами.

29 октября мальчику исполнилось 12 лет. В свой день рождения он отправился в разведку и добыл важные сведения о противнике. В этот день с колокольни церкви, стоящей на горе, крупнокалиберный немецкий пулемет обстреливал наши позиции. А у пулеметчика рабочего полка закончились патроны, их надо было срочно доставить. Вызвался Валя: «Я пойду! Я маленький, немцы меня не заметят!»

Несколько раз Валя Паршутин, передвигаясь по-пластунски в зоне обстрела, доставлял патроны. Но в какой-то момент мальчуган, забыв об опасности, выпрямился во весь рост и тут же был сражен пулей немецкого снайпера. Последние слова смертельно раненного Вали Паршутина стали пророческими: «Фашисты не возьмут Тулу, мы победим!»

Противостояние

На площади Победы в Туле установлен мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам города, известный как «Три штыка». Здесь проходили тяжелые бои с немецко-фашистскими захватчиками. Три высоких металлических острия, будто пронзающих небо, объединены в одной композиции с памятником бойцу Красной армии и тульскому рабочему-ополченцу.

В 40‑х это была окраина Тулы, здесь, по обе стороны от Орловского шоссе, встали два 85‑миллиметровых зенитных орудия 732‑го зенитно-артиллерийского полка. Командиру орудийного расчета лейтенанту Григорию Волнянскому было всего 20 лет. Но именно он оказался на пути главных сил врага – его технической мощи, движущейся на Тулу.

В ночь на 30 октября танки 2‑й танковой армии Гудериана намеревались взять город с ходу. Всего две зенитки, открывшие яростный огонь, отбросили врага и позволили выиграть время. Гудериан позже писал об этом столкновении в своих «Записках солдата»: «Мы встретили упорное сопротивление».

Утром превосходящие силы противника снова предприняли атаку на два зенитных орудия лейтенанта Волнянского. И эта атака была отражена, но Григорий Волнянский получил смертельное ранение. Посмертно за свой героизм он был награжден орденом Ленина.

В этот же день путь противнику в город преградили бойцы Тульского рабочего полка, защищавшие Рогожинский поселок, бойцы 156‑го полка НКВД, стоявшие в Центральном парке культуры и отдыха, и две сотни солдат 260‑й стрелковой дивизии.

Получилось так, что части 50‑й армии, которые должны были находиться в первом эшелоне, не успели занять позиции, так как, выйдя из окружения, нуждались в восстановлении своей боеспособности, а их передовые отряды вошли в незнакомую им Тулу ночью.

Таким образом, 30 октября второй эшелон стал первым. Бойцы Тульского рабочего полка вместе с чекистами и зенитчиками приняли удар на себя и задержали продвижение противника до подхода регулярных частей Красной армии. Этот день стал самым трудным для защитников города.

Наши воины сражались героически. По воспоминаниям командира Тульского рабочего полка Григория Горшкова, многие раненые бойцы отказывались покидать окопы и отходить в госпиталь, потому что еще были способны держаться на ногах.

Последний бой комиссара

Отдельная трагическая страница этого дня – гибель комиссара Григория Антоновича Агеева.

История его жизни уникальна. В возрасте 12 лет, когда началась Первая мировая война, Григорий Агеев отправился на фронт «бить германца». Еще подростком он дослужился до звания унтер-офицера и стал полным Георгиевским кавалером. Таких воинов за всю историю Первой мировой можно перечесть по пальцам. Приняв революцию страстно и бесповоротно, в Гражданскую войну Григорий Агеев воевал на стороне Советов, а потом много лет работал в угольной отрасли.

В первые дни Великой Отечественной войны Григорий Антонович приступил к формированию истребительных батальонов из тульских шахтеров, а в конце октября 1941 года стал комиссаром Тульского рабочего полка.

На территории поселка Красный Перекоп, который находился под мощным обстрелом гитлеровцев, была расположена наша медсанчасть с ранеными. Комиссар Григорий Агеев вместе со своими бойцами решил переправить раненых в безопасное место. Неоднократно пересекая линию огня, он спас семь человек, но, перенося восьмого, был убит пулеметной очередью.

30 октября 2019 года, ровно через 78 лет, на месте гибели Героя Советского Союза Григория Агеева в Рогожинском парке был установлен бронзовый памятник.

Кольцо сжимается

В результате боевых действий 30 октября гитлеровцы потеряли 31 танк и более батальона пехоты. Тем не менее врагу удалось выйти к южной окраине Тулы, а Тульскому рабочему полку пришлось отступить.

Но уже вечером в город прибыли 32‑я танковая бригада и 34‑й отдельный гвардейский дивизион реактивной артиллерии. А на следующий день в город вошли новые регулярные части Красной армии.

Нападения врага продолжались и в начале ноября, но все попытки взять Тулу ударом в лоб провалились.

Фашистам пришлось обойти Тулу и двинуться в обход на Москву. В самом начале декабря в районе Ревякино гитлеровцы перерезали шоссе и железную дорогу, связывающую Москву и Тулу. Остался узкий участок фронта длиной в несколько километров. Город фактически оказался в кольце блокады, но, к счастью, ненадолго.

500 лет на страже города

В сентябре этого года Тульский кремль отпраздновал свое 500‑летие. В начале ХVI века Московский князь Василий III повелел построить каменный град на берегу реки Упы, где проходил Муравский шлях – один из главных стратегических путей, по которому кочевники совершали военные экспансии.

Визитная карточка крепости – Одоевская башня проездных ворот. На ней красуется герб Тулы, города оружейников и мастеров: на червленом полотне – перекрещенные клинки острием вниз и золотые молоточки.

Кремль изначально был обустроен так, чтобы можно было вести бой, даже если враг прорвется внутрь крепости. С точки зрения фортификационного искусства ХVI века здесь все было доведено до совершенства.

Внутри кремля в первые месяцы Великой Отечественной войны были организованы ускоренные курсы медсестер, а у его стен формировался истребительный батальон.

Тульский кремль за всю свою историю ни разу не был захвачен противником. Передовая в дни обороны города в 1941 году находилась всего в километре от его стен. И, конечно, он был доступен для вражеской авиации. Тем не менее кремль сохранился и в Великую Отечественную.

Гитлеровцы уже знали, что цеха оружейного завода, которые соседствуют с северной стеной кремля, эвакуированы, поэтому бомбить их смысла не было. А на кремль у захватчиков были свои расчеты, к счастью, не сбывшиеся.

Свидетели эпохи

В кремле, который заметно похорошел к круглой дате, сегодня работает несколько музеев, воссозданы Осадные дворы. В Тульском военно-историческом музее молодой экскурсовод с увлечением рассказал об экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Боевые знамена, оружие, военная форма, письма, фотографии, предметы быта – все это делает отдаляющуюся эпоху зримой, ощутимой, будто к ней можно прикоснуться.

В музее хранится, например, календарь шестнадцатилетнего партизана Саши Чекалина. Эти деревянные плашки с цифрами – один из ценных экспонатов.

Александр Чекалин был разведчиком партизанского отряда «Передовой» в Суворовском районе. К началу войны он едва окончил восьмой класс. Саша вступил в истребительный отряд, а затем стал разведчиком у партизан: занимался сбором сведений о немецких частях и технике, участвовал в засадах, минировал дороги, пускал под откос эшелоны.

В начале ноября по доносу Александр Чекалин был схвачен буквально на пороге собственного дома. Ничего не добившись пытками, немецкие власти устроили показательную казнь: юношу повесили в городе Лихвин. Теперь этот город переименован в Чекалин.

К сожалению, таких судеб, когда 16-17‑летние ребята, пошедшие в партизанские отряды, погибали, было немало.

Все для фронта

А что же оружейные заводы? Они работали, во время войны продолжался выпуск оружия на всех тульских оборонных предприятиях.

Горожане единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы!». В июле – августе 1941 года Тульский оружейный завод дал фронту 188 тысяч самозарядных винтовок Токарева и 14 тысяч снайперских винтовок.

Активно участвовал в защите города и коллектив Тульского ликеро-водочного завода, выпустившего тысячи бутылок с зажигательной смесью. Туляки шутя говорили, что специалисты по крепким напиткам превосходно освоили производство «такого шнапса, от которого враг сразу в рай попадет».

В октябре началась эвакуация военных заводов Тулы в восточные районы страны. Самые квалифицированные кадры отправились на Урал. Многие заводчане ушли добровольцами на фронт, вступили в Тульский рабочий полк. Но кому-то предстояло их заменить. Рядом с кадровыми рабочими на заводах трудились женщины и дети. В городе почти не было хлеба, но, несмотря на голод и морозы, греясь у костров, люди продолжали работать.

В сложных условиях осады Тулы по решению городского комитета обороны кадровые оружейники в кратчайшие сроки оборудовали ремонтную мастерскую. В ноябре – декабре на оружейном заводе ремонтировали и собирали винтовки Мосина, самозарядные винтовки Токарева, револьверы, пистолеты, пулеметы. Был налажен и ремонт автомобилей, столь необходимых осажденному городу.

Уже в середине декабря 1941 года было принято решение о восстановлении заводов. А весной 1942‑го начали прибывать из эвакуации эшелоны с рабочими и оборудованием. Но привозили не все, часть оборудования оставалась на новом месте. Поэтому фактически каждый тульский завод подарил сражающейся стране еще одно готовое производство.

«Обыкновенный» подвиг

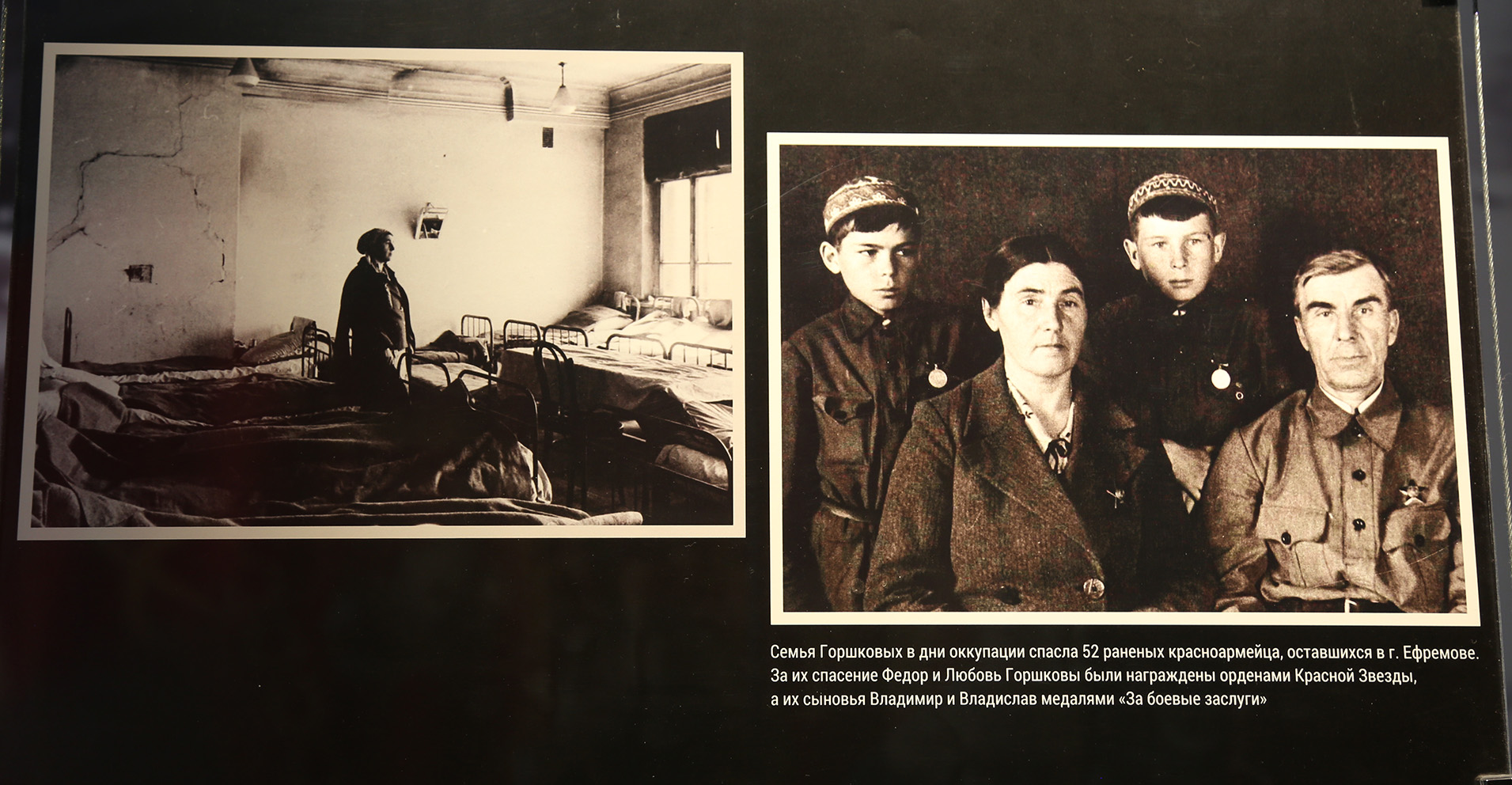

В музее меня привлекла одна семейная фотография. Отец – чернобровый седовласый мужчина, мать – темноволосая женщина с поджатыми губами, рядом с ними двое подростков.

В городе Ефремове хорошо известен подвиг семьи Горшковых. Их история вполне могла бы стать основой для фильма. В подвале полуразрушенного здания оккупированного города кто-то из семьи случайно обнаружил раненых красноармейцев, скрывавшихся от немцев.

Тогда за укрывательство одного красноармейца грозила смерть для всей семьи, а тут более 50 человек!

Горшковы сумели переправить всех раненых подальше от немцев, и три недели семья выхаживала их вплоть до освобождения города от оккупантов. Благодаря неустанной заботе все бойцы выжили.

Горшковы, не привыкшие к почестям, не любили рассказывать об этом эпизоде. А если у них спрашивали напрямую, отвечали: «Так каждый бы поступил».

В ежедневной газете Карельского фронта «В бой за Родину» от 30 января 1942 года №020(158) написано о награждении семьи Горшковых так: «Военный Совет фронта наградил орденом Красной Звезды Федора Ивановича Горшкова и Любовь Васильевну Горшкову, а их сыновей Владислава и Владимира – медалями «За боевые заслуги».

Семья Горшковых, как сообщало Советское информбюро, в черные дни немецкой оккупации спасла оставшихся в городе Ефремове Тульской области раненых советских воинов. Много бессонных ночей провела Любовь Васильевна возле раненых красноармейцев и командиров.

Федор Иванович Горшков готовил им пищу, а когда иссякли продукты, он зарезал свою корову. Жизнь 52 раненых бойцов была спасена.

14‑летний Владимир Горшков и 12‑летний Владислав целыми днями находились возле раненых, помогая матери ухаживать за ними.

Родина по заслугам оценила высокий патриотизм и мужество семьи Горшковых».

Память о доме

Среди нелюбимых сотрудниками музея экспонатов – немецкая канистра для бензина 1938 года, из таких гитлеровцы обливали дома, чтобы поджечь.

А один из самых любимых, конечно, самовар – участник Великой Отечественной войны. На нем отчетливо видна пайка – осколок пробил самовар, его запаяли, чтобы снова готовить наваристый чай. Для туляков самовар – это память о доме. Конечно, неудобно, да и тяжело носить его с собой, но на фронте бойцы за самоваром вспоминали дом, и на душе становилось немного теплее.

Вот и печка-буржуйка – один из символов военного времени, именно у таких солдаты грелись в перерывах между боями, при их свете писали письма домой.

В музее собрана большая коллекция фронтовых писем, благодаря которым можно проследить судьбы солдат. Дома их родные с надеждой ждали треугольники: пришло письмо – значит боец жив. И больше всего боялись прямоугольных похоронок. Были случаи, когда похоронки приходили на живых людей, но такие ошибки происходили редко.

У моей семейной истории счастливый финал. Каждое 9 Мая муж достает из альбома фотографию своих родителей – Михаила Алексеевича и Анны Тимофеевны Шибаевых. Семейная пара средних лет с орденами и медалями на груди смотрит на нас с фотоснимка. Жаль, что я знаю их только по фотокарточкам! Родители мужа родом из Тулы, фронтовики. Михаил Алексеевич ушел на войну добровольцем, несмотря на бронь.

Анна Тимофеевна тоже добровольцем отправилась на фронт в 1942 году, приписав себе год. Она служила медсестрой, работала в штабе, а встретила Победу в Югославии.

Ее мать дважды получала на дочь похоронку, но не верила, не хотела верить: «Жива Анюта!» Дочь действительно вернулась живой и невредимой, пройдя множество испытаний. А потом стала педагогом и много лет проработала учителем в школе №2, одной из старейших школ Тулы.

Равнение – на героев

В 1941 году благодаря мужеству своих граждан и бойцов Красной армии Тула выстояла. Наступательная операция под Москвой, развернувшаяся по широкой линии фронта, отбросила врага на многие километры. Оборона города завершилась 5 декабря, а к началу января практически вся Тульская область была освобождена от фашистов.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков писал: «В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль…» А в приказе народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина от 7 ноября 1942 года героические защитники Тулы поставлены в один ряд с героями обороны Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда и Сталинграда. Как сказано в этом документе, они «показали образцы беззаветной храбрости, железной дисциплины, стойкости и умения побеждать».

Наталья ВОРОНИНА

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии