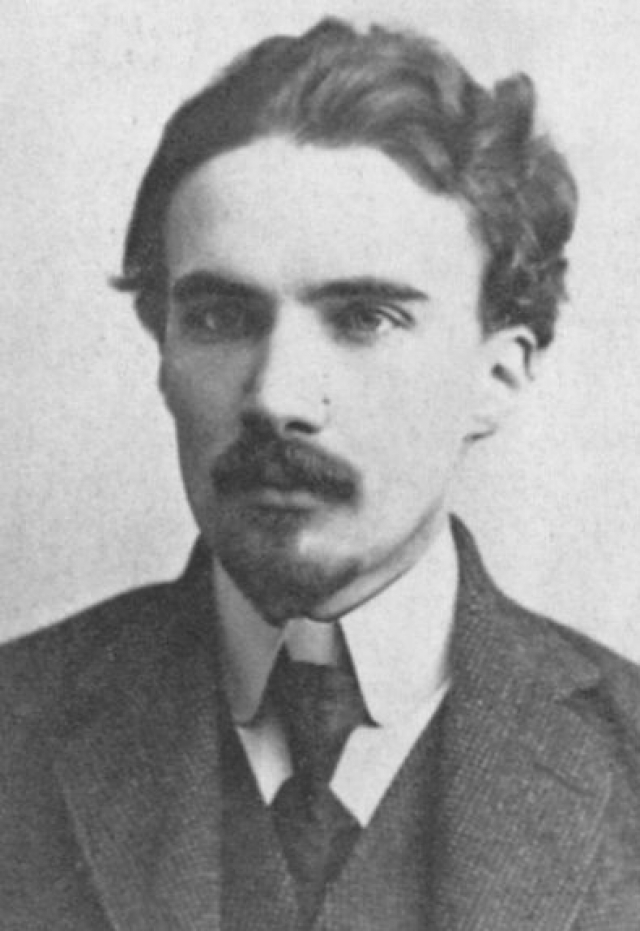

Среди российских педагогических мыслителей Георгий Петрович Федотов, публицист, историк, богослов, культуролог и литературовед, занимает особенное и значительное место. Литературный критик Бенедикт Сарнов назвал его «самым умным и тонким русским мыслителем XX века».

Тернистый путь в науку

Георгий Федотов родился 1 (13) октября 1886 года в Саратове в небогатой дворянской семье. Его отец был управителем губернаторской канцелярии, будучи выходцем из среды мелкого чиновничества, только благодаря своим заслугам, честолюбию и работоспособности добился личного дворянства. Мать – скромная учительница музыки – тихое и кроткое существо, до конца жизни сохранившее романтизм институтки.

Биография и духовная эволюция Г.П.Федотова характерны для судеб многих российских интеллигентов начала ХХ века. После окончания с отличием классической гимназии в Воронеже, где он был первым учеником, в 1904 году Георгий, желая послужить российской промышленности, поступил в Петербургский технологический институт. Здесь увлеченный марксизмом юноша активно включился в революционную деятельность, был неоднократно арестован, заключен в тюрьму, но приговор заменили высылкой за границу, в результате чего он оказался в Германии. Здесь Георгий, с детства щедро одаренный гуманитарий, посещал лекции по истории в Берлинском и Йенском университетах, что кардинально изменило его судьбу.

Дальнейший жизненный период был насыщен непрестанными идейными, научными, мировоззренческими исканиями, отмечен активным стремлением к просветительской деятельности в родной стране.

После возвращения в Россию осенью 1908 года Георгий Петрович восстановился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, куда был зачислен по прошению еще до ареста и высылки в Германию. В университете он специализировался на истории Средних веков.

В дальнейшем ему вновь пришлось эмигрировать в Италию, где он занимался в библиотеках Флоренции. Вернувшись в Россию, ученый окончательно отходит от революционной деятельности. После окончания университета был оставлен при кафедре всеобщей истории Петербургского университета для подготовки магистерской диссертации. В 1916 году стал приват-доцентом университета и сотрудником Публичной библиотеки.

С этого времени начался его научный и преподавательский период жизни. В 1917-1924 годах Георгий Петрович преподавал историю Средних веков в Саратовском университете, работал переводчиком в частных издательствах Петрограда, участвовал в деятельности религиозно-философского кружка. В те же годы Георгий Петрович редактировал подпольный христианский журнал «Свободные голоса». Конечно, он в полной мере испытывал все более возраставшие в пореволюционной России трудности самовыражения не только в опубликованных текстах научных и публицистических работ, но и в устном слове университетского преподавателя и просветителя.

Ученый и публицист

В 1925‑м Георгий Петрович вновь радикально меняет свою судьбу – он становится невозвращенцем. Находясь в научной командировке, ученый принимает решение остаться в эмиграции. Сначала он живет в Берлине, а затем в Париже. Это трудное решение было обусловлено глубокими внутренними духовными переживаниями.

Вместе с тем именно эмиграция способствовала расцвету его творческого дарования, публицистического таланта, философского видения мира. Здесь формируется фундаментальная мировоззренческая основа Г.П.Федотова, которая базировалась на идеях свободы и христианского гуманизма.

В 1926-1940 годах Г.П.Федотов – профессор Православного богословского института в Париже, где принимает деятельное участие в работе Русского студенческого христианского движения.

Парижский период был отмечен необычайно интенсивной публицистической деятельностью Георгия Петровича, нацеленной на поиск путей к духовному обновлению человечества. В 1931-1939 годах он редактировал журнал «Новый Град», где проявил себя выдающимся публицистом. Федотов остро реагировал на кризисные тенденции в развитии европейского общества, уже в 1920‑е годы писал об опасности фашизма и неизбежности военной катастрофы.

Парижский период был во многих отношениях временем наивысшего расцвета творческой деятельности Г.П.Федотова. Произошел коренной переворот в тематике его научных интересов. Известный в России как специалист по истории духовной культуры западного Средневековья, Георгий Петрович обратился к изучению истории Руси-России и создал ряд фундаментальных исторических монографий, которые по-новому освещали сложные судьбы русской культуры и государства.

Подчеркнем, что мыслитель смотрел на происходившие в России драматические события любящим, но объективным взглядом, свободно высказывал свои мысли, основанные на глубоком знании Родины.

Затем в обстановке Второй мировой войны начинается его заключительный творческий и жизненный период. Вскоре после оккупации Франции фашистами Г.П.Федотов эмигрировал в США. Переезд за океан был связан с глобальными изменениями политической ситуации в мире, но в связи с ними происходили и серьезные изменения в мировоззрении самого мыслителя, не перестававшего размышлять о путях дальнейшего развития России и мира.

В 1941-1943 годах ученый был приглашенным исследователем в Богословской семинарии при Йельском университете, а в 1944‑м Георгий Петрович стал профессором Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке.

В связи с мировоззренческим поворотом Г.П.Федотов отошел от активной общественно-политической деятельности и сосредоточил усилия на преподавательской и научной работе. Мыслитель приступил к созданию грандиозного пятитомного труда «Русская религиозная мысль», который представляет собой вершину его творческой деятельности как историка-исследователя. Он успел подготовить к изданию только две части. Умер Георгий Петрович после двухнедельного пребывания в госпитале 1 сентября 1951 года в городе Бэконе (штат Нью-Джерси, США).

«Человек начинается с горя», – любил повторять Федотов строку поэта А.Эйснера, участника гражданской войны в Испании, а потом «возвращенца». Этого горя Федотов отведал в эмиграции сполна, встречая непонимание, отчужденность и даже враждебность со стороны коллег-преподавателей и собратьев по перу, не говоря уже о постоянных материальных тяготах. Георгий Петрович оставил более трехсот статей самого разнообразного содержания. На Западе они получили заслуженное признание и по сей день вызывают живой интерес, собираются и переиздаются. Сейчас издано 12‑томное собрание сочинений Г.П.Федотова.

Возрождение российского образования

Среди педагогических мыслителей российского зарубежья у Г.П.Федотова был свой специфичный взгляд на перспективы развития отечественного образования. В годы эмиграции мыслитель не ограничивался поиском идеальных моделей его обновления, а стремился внести в него свой личный вклад. Прежде всего его отличала непоколебимая убежденность в том, что коммунистический период в России не вечен, он рано или поздно закончится. А значит, надо думать над тем, что будет представлять собой образование в постсоветской России.

Его подходы к возрождению постсоветского образования представлены в цикле статей «Революция идет» (1929), «Новая Россия» (1930), «Проблемы будущей России» (1930), «Организация культуры» (1930), «Завтрашний день» (1938), «Создание элиты» (1938).

Перспективы развития русской культуры, по убеждению Г.П.Федотова, были связаны не просто с увеличением количества школ, университетов, но должны воссоздать культурный слой, который был бы «способен передвинуть центр интересов к вопросам духа».

Как подчеркивал мыслитель, существование образованной элиты в безграмотной стране считалось аномалией. Большевики поддержали и осуществили народническое понимание образования, когда народ и его нижние слои творят свою интеллигенцию, которая, поднимаясь все выше и выше по социальной лестнице, не отрывается от своих корней. Такой подход был признан единственно справедливым.

Создание духовной элиты

Однако для движения вперед просвещения и образования этого недостаточно. Нужны катализаторы духовного возрождения России. Такая роль должна по праву принадлежать духовной элите. Именно в воссоздании духовной и интеллектуальной элиты мыслитель видел единственный путь возрождения в России науки, культуры, просвещения и образования.

Им была создана и предметно обоснована целостная программа возрождения духовной элиты российского общества. По Г.П.Федотову, духовная элита не создается на основе сословных или имущественных привилегий. В нее включаются наиболее талантливые люди, «генераторы идей», обладающие «энергетическим импульсом и особой страстностью, способные к оригинальным, альтернативным решениям, прорыву инерции». Общество всегда сильно духовной элитой, способной стать властительницей дум своего времени. Именно она принимает вызов истории. Духовная элита способна предвидеть развитие событий в обществе, сплотить его вокруг новых гуманистических идей и ценностей. Поэтому столь важен интеллектуальный потенциал России, способный осуществить возрождение и развитие духовной культуры.

Создание духовной элиты в России может стать делом жизни и призванием целого поколения. Эти мысли Г.П.Федотова особенно актуальны для современности.

Элитные школы

Мыслитель полагал, что возрождающейся России необходимо существование элитных школ, ориентированных на удовлетворение образовательных запросов детей с высоким уровнем интеллектуальных возможностей, обладающих мотивационной потребностью в упорном и систематичном интеллектуальном труде, способных в будущем сыграть лидирующую роль в развитии науки, духовной культуры, экономики и образования России.

Элитные школы, с точки зрения Г.П.Федотова, должны носить исключительно демократичный характер, так как в основе их образовательной деятельности находится установка на открытость для выходцев из всех социальных слоев общества. В качестве критериев отбора учащихся должны выступать ярко выраженные интеллектуальные задатки ребенка, достаточно высокий уровень общей культуры или, в том случае если ребенок предварительно формировался в малоинтеллектуальной и недостаточно культурной среде, искреннее стремление к получению элитного образования и постижению высших ценностей духовной культуры общества.

Г.П.Федотов признавал объективную необходимость неизбежного сохранения определенной социальной несправедливости, заключающейся в существовании элитных школ, в силу своей уникальности недоступных для большей части детей и подростков, но считал существование таких школ глубоко целесообразным и социально оправданным. Однако при этом он был убежден, что элитные школы, являясь флагманами российского образования, способны оказать позитивное духовное воздействие на всю систему российского образования. По сути, развивая и углубляя теоретическое обоснование данного положения, Г.П.Федотов отмечал, что «главное дело университета будет состоять не в чтении популярных лекций, а в лабораторно-семинарских занятиях для подготовки будущих ученых».

Вместе с тем Г.П.Федотов был убежден, что необходимо осуществление по всей России самого тщательного отбора одаренной молодежи. С его точки зрения, в интересах воссоздания духовно-интеллектуальных элит «должны быть открыты две классические школы, весьма замкнутые и привилегированные, как и первые университеты. Но привилегии обеспечиваются исключительно знаниями и способностями».

Пожалуй, самое точное определение секрета удивительной притягательной силы и непреходящего научного и мировоззренческого значения творческого наследия Г.П.Федотова и неразрывно связанных с ним уроков непростого жизненного пути выдающегося ученого и мыслителя дал протоиерей Александр Шмеман: «Федотов – ученый, избравший специальным предметом своих изысканий наименее «актуальный» из всех возможных объектов науки – святость, и публицист, обращенный почти исключительно к «жгучим» вопросам революции и социализма, демократии и свободы. Он являет собой пример очень целостного мыслителя. И именно поэтому его статьи в отличие от множества других, казавшихся когда-то необычайно важными, не стареют по мере отдаления от времени написания и обстановки, в которой они были написаны. Напротив, они приобретают некую сверхвременную ценность и вескость».

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий лабораторией истории педагогики и образования Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, почетный работник науки и высоких технологий РФ, лауреат знака «Золотое перо «Учительской газеты»-2020

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии