За исторической деревней Ямка, расположенной в северной части острова Кижи, находится Пудожский сектор. Он получил свое название по территории района Карелии, откуда в конце 70‑х годов прошлого столетия стали перевозить сохранившиеся старинные дома. Теперь в бывшем крестьянском доме, принадлежавшем семье Бутиных, создана экспозиция, посвященная быту сельской школы на территории Олонецкой губернии.

От рождения до воплощения

Несколько лет назад в музее-заповеднике «Кижи» встал вопрос о том, чтобы открыть для туристов северную часть экспозиции на острове. Вот тогда научный сотрудник Дарья Абросимова и предложила сделать в доме Бутина реконструкцию классной комнаты и жилья учителя.

– Наши памятники и постройки представляют период конца XIX – начала XX века, – заключила Дарья Дмитриевна, – время, когда школа прочно вошла в жизнь деревни. У нас есть крестьянские дома, усадьбы, часовни и церкви, а школы нет. Это неправильно.

Директору кижского музея идея понравилась, и Дарье Абросимовой поручили заняться ее воплощением. В фондах сохранились несколько экземпляров аспидных досок, на которых школьники писали грифелем, а также письменные принадлежности. В найденных Дарьей Дмитриевной описаниях отмечается, что одновременно использовались и аспидные доски, и чернильницы. Сохранились и некоторые документы по истории пудожских школ. Длинные столы, за которыми сидели ученики, массивные скамейки, стол и стул для учителя, книжный стеллаж для школьной библиотеки и напольную классную доску заказали петрозаводским мастерам по изготовлению мебели.

– В описаниях классных комнат школ Олонецкой губернии конца XIX – начала XX века в качестве мебели упоминаются как столы со скамьями, так и двух- и трехместные парты, – поясняет музейный специалист. – Парты использовались немного реже, поскольку это была специализированная мебель. Сельские школы в подавляющем большинстве оснащались за счет самих жителей, потому проще было изготовить на местах обычные столы по образцу тех, что использовались в крестьянских домах. Мы тоже пошли по этому пути, когда мебель для школы (по музейной легенде) была сделана деревенскими столярами.

Разумеется, современные мастера всю мебель делали по образцу тех времен. Например, при изготовлении книжного стеллажа ориентировались на крестьянский открытый шкаф-посудник.

Время расцвета начального образования

В XIX веке крестьянский мир лишь в редких случаях мог позволить себе строительство здания для школы. Это было весьма дорогое и трудоемкое предприятие. Поэтому чаще всего под нее выделяли одно из помещений в крестьянском доме либо полностью бывший жилой дом.

Летом этого года в просторном доме Бутина открылась выставка «Сначала аз да буки, потом и все науки», состоящая из двух частей. В западной избе расположилась классная комната, а в восточной – жилье сельского учителя.

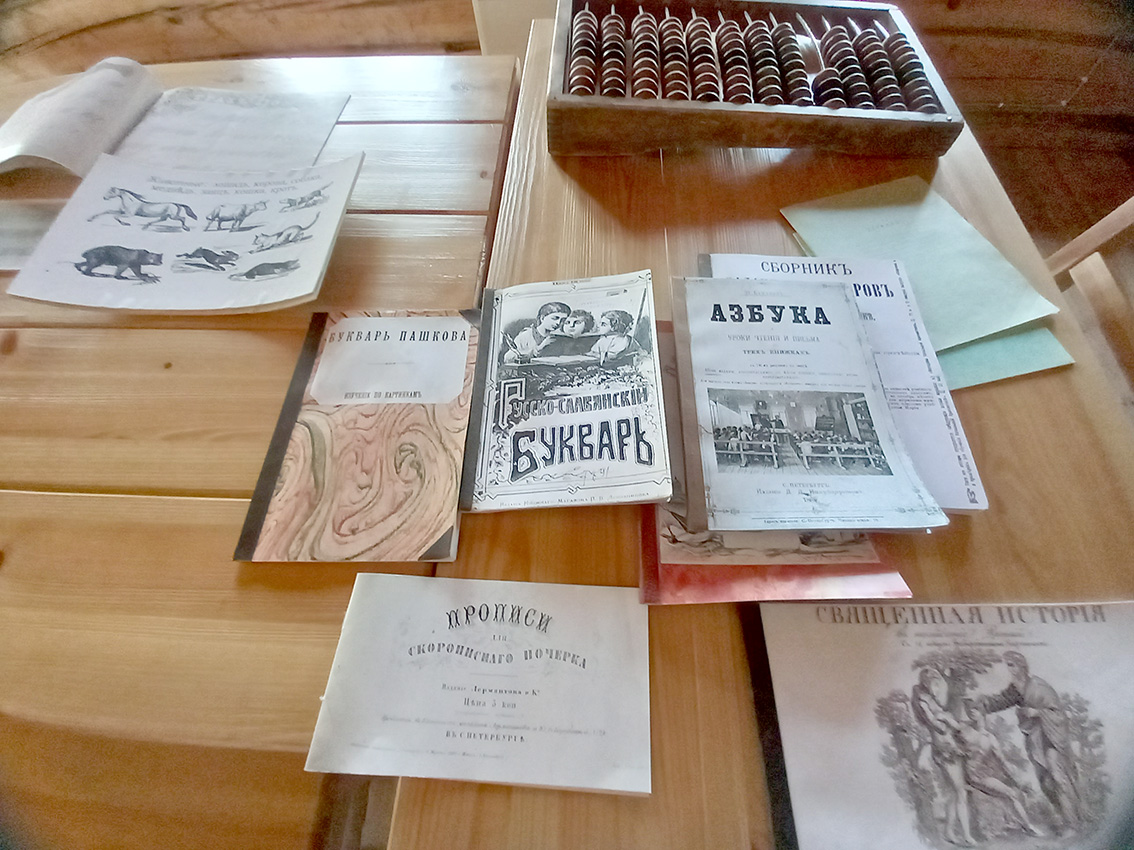

…Я всегда с волнением переживаю момент прикосновения к истории наших предков. Войдя в западную избу, я забыл о том, что классная комната – это всего лишь реконструкция далекой эпохи. Сама обстановка настолько точно передает реалии XIX века, что кажется, сейчас войдет сельский учитель и начнет урок. На двух больших столах разложены учебники, тетради и письменные принадлежности… На стенах географические карты, русская азбука, на которой обозначены «прописные и строчные буквы съ выговоромъ», портреты великих русских писателей и поэтов, фотография императора Николая Александровича, самодержца всероссийского. Отдельно вывешено «Расписание уроковъ одноклассной церковно-приходской школы съ тремя отдъелениями при одномъ учителъ» (орфография сохранена. – Прим. авт.), рядом молитвы, которые читали в классе перед началом занятий.

На столе бросаются в глаза «Букварь Пашкова» с припиской «Изучение по картинкам», «Азбука» с пояснением «Уроки чтения и письма», «Русско-славянский букварь». Особое внимание в сельской школе уделяли каллиграфии. С интересом листаю «Прописи для скорописнаго почерка». Как же красиво, с нужным наклоном и нажимом выведены буквы со всевозможными завитушками!

А мысли уже убегают в мое детство, когда в начальной школе еще не было шариковых ручек, а мы в первом классе начинали писать простым карандашом. Только тем, кто научился красиво выводить крючки и буквы карандашом, учительница разрешала писать перьевой ручкой, обмакивая перо в чернильницу. После написания строчек мы тут же высушивали их специальной промокашкой. Боялись, как говорится, дышать: одно неосторожное движение – и клякса в тетради обеспечена.

Создатели выставки выбрали для показа учебного процесса в дореволюционной Карелии последние два десятилетия XIX века и начало XX века.

– Это было время расцвета системы образования, в том числе начального, которое и представлено на выставке, – поясняет Дарья Абросимова. – К этому периоду сложились основные типы начальных школ, учебные программы и система подготовки школьных педагогов. Кроме того, на этот период приходится обилие документов по истории сельских школ Пудожского уезда в Национальном архиве Карелии.

В это время на территории Олонецкой губернии действовали четыре основных типа начальных школ. Церковно-приходские и школы грамоты относились к духовному ведомству и подчинялись Святейшему синоду. Земские и образцовые министерские школы действовали под началом Министерства народного просвещения. Разница между школами разной подчиненности заключалась в источниках финансирования, светские школы в целом были обеспечены лучше церковных.

В число обязательных предметов входил Закон Божий. Каждый учебный день начинался коллективной молитвой. В дни крупных церковных праздников ученики в сопровождении учителя были обязаны посещать приходскую церковь.

Почти каждый предмет прежде всего направлен на воспитание детей в духе высокой морали и нравственности. После посещения выставки меня долго не покидала ностальгия по старым временам. Как же хотелось хотя бы на некоторое время вернуть сельскую школу последних двух столетий, чтобы современная система образования взяла от нее все самое лучшее, направленное на воспитание духовно богатого и всесторонне развитого поколения!

Учительское жилье

Учителя сельских школ не только в Олонецкой губернии, но и в других регионах в подавляющем большинстве были приезжими. По прибытии в деревню им приходилось арендовать жилье. Часто это был угол в избе в доме кого-то из местных жителей, отделенный от общего пространства тонкой дощатой перегородкой. Совместное проживание доставляло неудобства обеим сторонам. Особенно тяжело приходилось учителям. Как признавался учитель из деревни Пуминово Пудожского уезда во время анкетирования земских школ Олонецкой губернии в начале XX века, «живя в одном доме с хозяевами квартиры, учителя, нельзя сказать, что живут сносно, не живут, а мучаются. Я это испытывал на себе в течение двенадцати лет. Шесть лет пришлось прожить на такой квартире, что ничего нельзя было положить без замка».

Однако порой имелась возможность поселить учителя отдельно в здании школы. В экспозиции показан именно такой вариант, когда в восточной избе, налево от сеней, поселился учитель, а в западной, направо, разместилась классная комната.

– По создаваемой нами музейной легенде, – говорит Дарья Дмитриевна, – все помещение восточной избы бывшие хозяева дома отдали под учительскую квартиру. А это почти 45 квадратных метров. Такие апартаменты, конечно, были невиданной роскошью.

В отданной в его распоряжение избе вымышленный учитель занял под собственное жилье только одну половину. Это непроходная, наиболее уединенная часть помещения, к тому же самая теплая: сюда выходит устье печи. Здесь два условных места – спальное и рабочее возле окон и кухня возле печи.

Затаив дыхание захожу в «кабинет» учителя. Незримо ощущаю присутствие образованного, интеллигентного человека. Помещение обставлено просто, но так, чтобы было удобно работать. Вдоль окна письменный стол с венским стулом. На столе керосиновая лампа, литературный журнал «Нива» за 1896 год, ноты церковных песнопений, взятые учителем для разучивания к уроку пения. На полке над столом виден гербарий – брусника с надписью по латыни, свернутая трубкой географическая карта и номер губернской газеты. Такое чувство, что жилец сейчас войдет в «кабинет», откроет журнал, чтобы на время отвлечься от школьных занятий, и с упоением будет читать повесть, опубликованную в «Ниве».

Некоторые предметы выдают ностальгию человека, оказавшегося волей обстоятельств далеко от родительского дома. На столе лежат бумага, писчее перо и конверт с марками для письма родным. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и послание будет адресовано любимой девушке или будущей невесте, ведь рядом фотопортрет выпускницы Мариинской женской гимназии. А может, это просто знакомая нашего учителя, его коллега?

Простор для фантазии, связанной с нашим героем, предоставляет и кухня. Опять же по легенде, наш учитель из крестьянской семьи и поэтому может и русскую печь растопить, и простую пищу в состоянии приготовить. Есть длинная кочерга для печи и ухват, щипцы для углей и скамеечка под самовар, посуда для приготовления пищи в печи: маленький чугунок на одного, сковорода, таганок и медный чайник. Мы видим и необычную старинную посуду, например деревянные кары – доски-подносы с бортиками для резки и подачи на стол вареного мяса. Здесь же деревянная миска и ложки, тяжелая долбленая чаша из капа с пестом-толкушкой. Есть и предметы деревенской роскоши – медный кофейник с крышкой и кофемолка. Меня, конечно, этим не удивишь, а вот туристы всегда спрашивают: «Неужто пудожане кофе любили?»

Конечно, привезти с собой такое количество посуды было невозможно, поэтому остается предположить, что весь этот кухонный набор собрали для учителя его односельчане. Ведь народ-то раньше приветливый и заботливый был, хотя и в наше время порывы благородства и соучастия чужой судьбе еще встречаются.

Пропуск в новую жизнь

Отношение к педагогам в те далекие времена было особенным. К ним относились с огромным уважением и почтением. Учитель в деревне долгое время оставался единственным грамотным человеком. Односельчане обращались к нему по самым разным вопросам: разъяснить текст нового постановления, написать прошение или даже излечиться от хвори. Поэтому среди книг небольшой домашней библиотеки есть справочник «Лечебник для народного употребления». При посещении учителя односельчанами обширная часть так называемой чистой избы с двумя широкими массивными лавками вдоль стен выполняла роль приемной. Сюда, в приемную, вынесены такие атрибуты учительского жилья, как икона Святого Николая Чудотворца в углу и настенные часы в деревянном корпусе, принадлежавшие семье Бутина из деревни Пялозеро.

В красном углу медный самовар с ножками в виде звериных лап, изготовленный известной тульской фабрикой Николая Воронцова, и пара стаканов в подстаканниках. Самовар мог быть подарком родни по случаю успешного окончания учебного заведения и заступления на новую должность. Хотя известны случаи, когда, отправляясь на новое место, молодые специалисты сами запасались таким предметом. Какая же душевная беседа без чаепития?!

– Получение начального образования в конце XIX – начале XX века являлось одной из важнейших сторон жизни крестьян Олонецкого края, – подводит итог заведующий сектором экспозиционной работы музея-заповедника «Кижи» Александр Филимонов. – Владение грамотой, образованность воспринимались как пропуск в новую жизнь для крестьянских детей.

Изучение неизвестных доселе сторон жизни предшествующих поколений не только обогащает наш духовный мир, но и позволяет перенять опыт прошлого, чтобы, используя его, сделать современную жизнь более глубокой и разносторонней.

Наиль ШАБИЕВ, о. Кижи, фото автора

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии