Буква «ё» самая загадочная в русском алфавите: она есть и одновременно ее нет. В письменной речи «ё» обычно не используют, отсюда появляется неверное произношение слов. А как быть тому, у кого фамилия или место жительства с этой буквой? В документах же указано с «е». Сетевое издание «Учительская газета» поспешило разобраться и расставить точки над этой необычной буквой.

Новорождённая (а, может, новорожденная?) буква Ё

В допетровские времена существовало довольно много букв с надстрочными (диакритическими) знаками. Что это такое? Разные «птички», «галочки», «шапочки», вертикальные черточки и другие значки над буквами. Например, è, ä, á, ê, ă, ē, ũ. Служат они различным целям, в частности: указывают на определенное звучание буквы, необходимость придыхания, предлагают варианты произношения, образуют новые буквы и даже могут говорить о сокращенном написании слова.

Диакритические знаки присутствуют и в наше время во многих языках. Но в старинных изданиях их настолько много, что порой и интуиция не помогает понять содержание.

При Петре Великом появилась «западная» мода. Пришлось реформировать алфавит, чтобы приблизить написание слов к современным и печатать светские издания. В результате и появилась Гражданская азбука – все слова стали писать в одну линейку без надстрочных знаков. Кстати, тогда упразднили и Й (и краткое). А как же иначе, ведь она имеет бревис (кратку) «над головой». Правда, через некоторое время необходимость Й стала очевидной, и ее вернули в алфавит. А тут и над буквой Ё призадумались. Да не кто-то, а Императорская Российская академия, председателем которой в ту пору была княгиня Екатерина Дашкова. Именно в ее доме и случилось чудо рождения новой буквы.

Как это произошло? Ученые мужи решили составить Словарь Академии Российской, в команду входили многие известные личности и знатоки русского языка – Гавриил Державин, Николай Карамзин, Денис Фонвизин, Иван Лепёхин (интересно, как писали его фамилию на тот момент?) и многие другие. И вот однажды осенью, 29 ноября 1783 года, Екатерина Дашкова спросила коллег, как бы они написали в словаре слово «ёлка». Не было сомнений, что писать надо ioлка. А матёрый или ёж – конечно, матioрый и iож. Видимо, фамилия Лепёхин тогда выглядела как Лепioхин.

Мы и сейчас, делая фонетический разбор, ё представляем как [йо].

Но вернёмся в дом Е. Дашковой, где в муках, то есть спорах рождается «Ё». Правильно ли одну букву двумя обозначать? – спрашивает Дашкова. Многие сомневаются: почему нет? Но из уважения к авторитету княгини, а, может, от неожиданности, не возражают. Приходит понимание, что написать «ioж» просто недопустимо, срочно нужно что-то новое.

Так и появилась буква с «глазками» – наша Ё. Почему именно точки, а не «птички», «не галочки»? Скорее всего, по аналогии с немецкой О умлаут – ö, которая звучит как ё. Хотя есть, конечно, и нетривиальная версия. Любила княгиня Е. Дашкова французское шампанское «Moët & Chandon», увидела на этикетке букву ё и решила ввести ее в русский алфавит. Собственно буквы ё во французском языке нет, есть надстрочный знак – трема, призванный или обозначить нетрадиционное произношение (гласная не входит в сочетание и произносится отдельно), или правильное написание фамилии.

Так или иначе, но новая буква родилась и…не прижилась. Целых двенадцать лет она использовалась только в рукописных текстах. Считается, что первым в переписке «ё» употребил Г. Державин.

В печатных текстах новая буква не применялась, поскольку возникли сложности с типографским воспроизведением точек над ё.

Орёл, василёк и печатный станок

И только в 1795 году буква «ё» впервые «вышла в свет»: печатный станок Московской университетской типографии воспроизвел и тиражировал ее при издании книги «И мои безделки» Ивана Дмитриева (издатели Ридигер и Клаудий). А первым печатным словом с «ё» стало – «всё». А дальше – «огонёк», «пенёк», «безсмёртна», «василёчик».

Спустя год, в той же типографии вышла книга Николая Карамзина «Аонид», где слова «зарёю», «орёл», «мотылёк», «слёзы» были напечатаны через «ё». Появился и первый глагол — «потёк».

Кстати, именно Н. Карамзину часто ошибочно приписывают «отцовство» хитрой буквы. На самом деле он просто популяризировал ее, введя в печатные издания. Хотя известная всем «История государства Российского» напечатана как раз без «ё».

Вот так эта загадочная буква то появлялась, то исчезала, печатать ее было неудобно из-за нестандартной высоты.

Уже в 1860 году в первом издании «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даль поместил «ё» вместе с буквой «е». Казалось бы, таинственная буква нашла наконец свое место в русском алфавите. Но не тут-то было! В 1875 году вышла «Новая азбука» Толстого, где «Ё» разместилась между «ѣ» (ять) и «э», встав на 31-ю позицию.

Так буква Ё и «скиталась» по алфавиту до начала 20-го века. В 1904 году при Императорской академии наук была создана Комиссия по вопросу о русском правописании. И вот-вот должны были разрешиться споры лингвистов, что делать с многострадальной или очень изворотливой «Ё» – признать ее обязательной, исключить из алфавита или придумать новое применение. Но до революции 1917 года решения так и не приняли. И судьба «хулиганистой» буквы оказалась в руках советской власти.

«У советской власти сила велика»

И тут ей опять повезло (не зря всё-таки буква занимает седьмое, счастливо, место). Из алфавита исключили Ѣ (ять), Ѳ (фиту) и І («и десятеричное»), а спорная «Ё» сохранилась. Правда, употреблять ее было необязательно. Но что интересно! Отчество Владимира Ленина в творительном падеже долгие годы писалось – Ильичём, тогда, как все другие Ильичи соответствовали правилам. На наш взгляд, это был некий бренд, ведь Ильич (о Ленине) употреблялось отдельно от имени и должно было чем-то отличаться.

Дальнейшее употребление буквы Ё связывают с именем И.В. Сталина. Тут опять несколько версий. Согласно первой, в 1942 году верховный главнокомандующий подписывал приказы о присвоении генеральского звания на нескольких офицеров. И попались ему фамилии – не то с «е», не то с «ё». Возмутившись, И. Сталин лично поставил точки над «е». А на следующий день газета «Правда» вышла с буквами «ё» в соответствующих словах. Спустя три недели, 24 декабря 1942 года, был обнародован Приказ наркома просвещения РСФСР, в соответствии с которым вводилось обязательное употребление «ё».

По другой версии, все в том же 1942 году в руки И.В. Сталина попали германские географические карты. Немецкие картографы дотошно вписывали названия наших населённых пунктов, учитывая каждую точку. И, если деревня называлась «Ерёмино», то указывалось именно «Ерёмино», а не Еремино. Ну а результат тот же – Приказ об обязательном использовании буквы «ё».

Теперь «Ё» перестала «беспризорничать», а корона из двух точек на ее «голове» заиграла новыми красками: букву употребляли во всех печатных изданиях, а за отсутствие «ё» в школьных сочинениях снижали оценку, считая это орфографической ошибкой.

Но не долго «почивала на лаврах» наша героиня – после смерти И. Сталина про нее вновь забыли.

Однако «ё» – буква упЁртая, не дает себя в обиду, своего добивается. И в 1956 году были утверждены «Правила русской орфографии и пунктуации», в которых нашлось место и для «глазастой» буквы, ее предписывалось обязательно употреблять в определенных случаях:

- Необходимость предупредить неверное чтение слова, например: узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все, вёдро в отличие от ведро; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное).

- Необходимость указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма.

- В словарях и орфографических справочниках, в учебниках для иностранцев, в книгах для детей младшего школьного возраста и в других специальных видах литературы.

Мы еще вернемся к этим правилам чуть позже, а пока посмотрим, как обстоят дела с буквой Ё в настоящее время.

В конце февраля передохнем от холода

Берет маркер берет и садится на галеру… Как вы прочитали эту фразу? Так это ж бессмыслица!- воскликните вы. – Как ее прочитать? Бере́т садится на корабль (галеру) с ма́ркером. Или ма́ркер берёт бере́т? А, может, и садится-то на галёру?

Да, есть такие словосочетания, когда и в контексте не понять, о чем речь. А уж вне его – и подавно.

Мы предполагали, что берёт маркёр берет и садится на галеру. Без расстановки «ё» понять довольно сложно.

А, например, в предложении «Василий радостно сказал: «Все поем!» – что имеется в виду? Всё поем? Или все поём? А, возможно, всё поём?

А как насчет мел и мёл, падеж и падёж, отсек и отсёк, осел и осёл? Хорошо, если из смысла стоящих рядом предложений все понятно. А, если нет? Призадумаешься.

Ну и расхожее выражение из стихотворения Д. Бедного «Передохнем все мы вскоре!…» . Оно не только употребляется у других авторов, но и стало предметом народного творчества именно из-за своей двусмысленности.

На эту тему Татьяна Гартман в книге «Речь как меч» приводит замечательный пример: «в конце февраля мы все передохнем от холода!» – было написано в одной из газет. Только после осмысления и прочтения статьи стало понятным, что от холода все-таки передохнём. Уже хорошо.

Кстати, в многочисленных интернет-источниках постоянно встречается приписываемая А. Толстому фраза: «При этаком-то государе мы все передохнем». Представляют выражение как цитату из романа «Петр Первый», однако ни страницу, ни другую информацию не указывают. Но уж больно много заметок на ней основано.

Мы попытались найти в произведении А. Толстого такое предложение, но потерпели неудачу. Возможно, плохо искали. Однако в процессе поиска встретилась нам книга Валерия Василева «Истоки русского слова. Очерки о русском слове», в которой приводится та же самая фраза, но уже со ссылкой на известное произведение Н. Карамзина. Какое? Осталось тайной.

И это наводит на мысли, что цитаты данной не существует, а является она вымыслом авторов. Однако, если мы ошибаемся, и читатели всё-таки найдут такие слова в книгах А. Толстого, Н. Карамзина или другого писателя, то, надеемся, они обязательно поделятся с нами информацией.

Как видим, примеры ярко показывают, что обойтись без «ё», особенно вне контекста, можно не всегда. И порой, боясь, видимо, упустить в своей речи волшебную букву, мы употребляем ее, когда не требуется. И наоборот, опускаем, когда нужно произнести.

Топ-20: неверно произносимые слова с буквой «Ё»

«Руслан, сим гласом оживлЕнный… сходит в дол уединЕнный…». Именно так в поэме «Руслан и Людмила» звучат строки А.С. Пушкина. Но мы-то знаем, что правильно оживлЁнный и уединЁнный. Да не ровен час, ошибемся в произношении других слов.

Дорогие читатели уже, конечно, прошли наш небольшой тест и проверили свои знания. А сетевое издание «Учительская газета» постарается их расширить и закрепить. Итак!

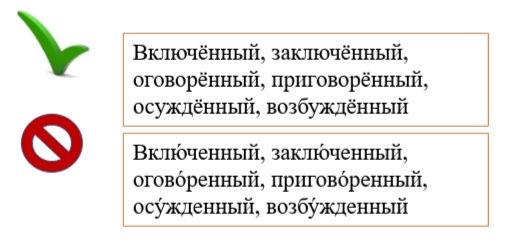

- Включённый. Именно так, а не вклю́ченный. То же касается и включён.

В некоторых новых словарях форму вклю́ченный можно увидеть как допустимую. Но литературной норме соответствует только форма с «ё» и ударением на нее же.

Вы замечали, что в словах с корнем «ключ» ударение на него падает редко: потерял ключИ, нет ключА. Но: золотой клЮчик.

Такая закономерность касается и слова включённый.

- Сюда же относится и заключЁнный – договор или человек – для ударения на букву «ё» неважно.

- Есть еще оговорЁнный и приговорЁнный. Они тоже часто становятся оговОренными (условиями или людьми) и приговОренными. Это неправильно.

- Осуждённый. Только так! А не осУжденный. Откуда пошло такое произношение? Может, сбивает с толку корень и «проверочное» суд. А, возможно, из профессионального сленга работников правоохранительных органов – они часто употребляют «осУжденный».

- Кстати, и дело обычно возбУждено или возбУжденное. А правильно – возбуждЁнное.

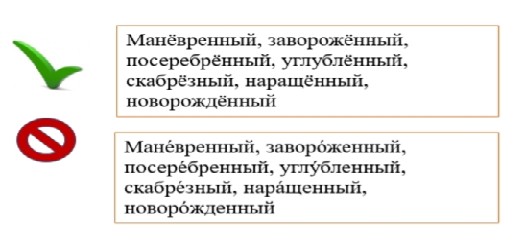

- МанЁвренный, а не манЕвренный, хотя говорят так довольно часто. Но тут легко запомнить – манЁвры же, а не маневры. А, значит, и манёвренный. Надо сказать, что в давние времена бывали и манЕвры, поэтому Орфоэпический словарь под редакцией Р. Аванесова дает как допустимое «манЕвр», но с пометкой «устаревшее». Так что говорить все-таки необходимо – манёвр и манёвренный.

- Нередко можно услышать: «Я заворОжен», «Смотрел, как заворОженный». Но нет! Смотреть можно только заворожЁнно и быть заворожЁнным. Тут, кстати, в помощь сразу вспоминаем старую песню А.Пугачевой «Маэстро» и слова «замер целый мир заворожённо». И точно не ошибемся.

- Еще одно – посерЕбренный футляр, посерЕбренное кольцо. Неверно. И футляр, и кольцо – посеребрЁнные, покрытые слоем серебра.

- Ну и конечно – углублЁнный. В середине-конце 80-х годов прошлого века с экранов телевизоров часто можно было услышать: углУбить или углУбленный. Возможно, проверяют словом «глубь», поэтому выходит путаница. Но правильно только углублённый.

- СкабрЁзный. Редко употребляем да и то – частенько в варианте скабрЕзный. А верно через «ё».

- И часто сейчас употребляемое слово наращЁнный. Произошло оно от глагола нарастить – волосы, ногти, а можно и темпы. Многие говорят нарОщенные или нарАщенные. Но в словарях таких вариантов нет, все они единодушно предлагают произношение с буквой «ё». Однако указывают на краткую форму, которая употребляется с «е» и ударением на последний слог – наращенА, наращенО, наращенЫ. Но: наращён. Так что ресницы наращенЫ, а темп – наращЁн.

- И, наконец, новорождЁнный. Помните, в начале посомневались: уж не новорОжденный ли? Ни в коем случае, хотя такое произношение не редкость. Однако верным является только вариант – новорождённый.

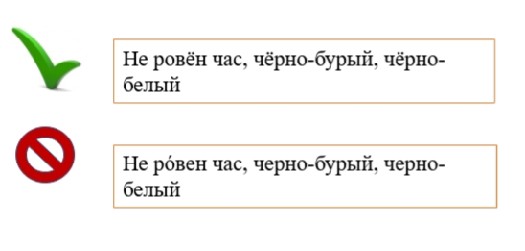

- Не ровЁн час. Не так часто это выражение употребляется, но зато почти всегда с ошибкой – не рОвен час. Это устойчивое словосочетание и произносится именно не ровён.

- Редко услышишь, когда говорят жЁлчь. Еще и засмеют. Широко распространено слово жЕлчь. А что скажут словари?

Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение (под редакцией И.Л. Резниченко, 2003 года) приводит оба варианта. Причем жЕлчь стоит на первом месте как предпочтительная форма. Русское словесное ударение М.Л. Зарвы (2001 года) предлагает только жЁлчь, а Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы (под редакцией Р.И. Аванесова, 1987 года) форму «желчь» дает как допустимую. Основной же является – жЁлчь. В Словаре трудностей русского языка под редакцией Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, наоборот – жЕлчь – основной вариант, а жЁлчь – допустимый.

Вот такое спорное слово. А выбор за вами, дорогие читатели. Кстати, сказанное касается и всех производных от желчь-жёлчь слов.

А мы идем дальше и встречаем…

- чЁрно-бурый, чёрно-белый и все сложные слова с «чёрно». Ну тут просто вспоминаем название цвета – чёрный – и не ошибаемся.

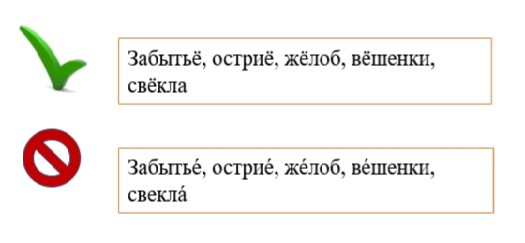

- ЗабытьЁ. Именно так оно произносится. А вариант забытьЕ словари отмечают как неправильный.

- И вот оно – остриЁ! Здесь надо учесть тонкость: Ё произносим только в именительном падеже, в винительном будет Е: на остриЕ ножа.

- жЁлоб, а не жЕлоб. Но: жЕлобок.

- Многострадальные грибы кто как ни называет: и вЕшенки, и вешенкИ, и вешЕнки, и даже вешОнки. Почему? Возможно, оттого, что растут они, будто подвешены. Надо сказать, что многие современные словари название грибов не фиксируют. Но там, где это слово есть, дается один верный вариант – вЁшенки.

- СвЁкла. Многие говорят свЕкла, что неверно. А вот производные от этого слова произносятся через «е»: свекольный, свеклорезка, свекловодческий.

Ну а теперь посмотрим, везде ли мы правильно произносим букву Ё?

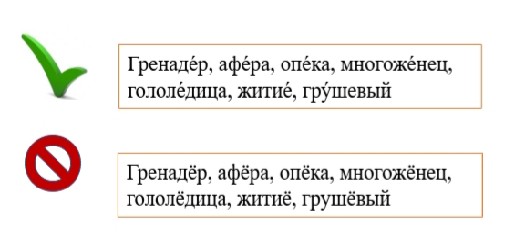

И топ-7: неверно произносимые слова без «Ё»

- ГренадЕр. Это солдат или офицер высокого роста в пехотных или кавалерийских частях некоторых армий. Нашему слуху привычнее гренадЁр. Однако перечисленные выше словари единогласно указывают вариант с «ё» как неверный.

Если гренадЕр, то и мушкетЕр, – скажете вы. Действительно, когда-то и было произношение мушкетЕр, которое вытеснилось мушкетЁром. В современных словарях можно увидеть только этот вариант.

Возможно, и гренадЁр в скором времени подвинет гренадЕра. Но пока произносим без «ё».

- АфЕра. АфЁра нормам русской речи не соответствует, о чем словари предупреждают восклицательным знаком. Запомним, применив слово «аферист».

- ОпЕка. Как и в предыдущем пункте – говорить опЁка неправильно. Ну а, чтобы запомнить, вспомним слово «опекун».

- МногожЕнец. Тот, у кого много жЁн, но сам он без «Ё». При этом в слове многожЁнство хитрая буква вновь появляется.

- ГололЕдица. Опять же – не путаем с гололЁдом. Слова и произношение разные.

- ЖитиЕ. И хочется продолжить словами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «…моЕ». Так и запомним «ЖитиЕ моЕ». Кто-то вспомнит сказки и скажет, что там упоминается житьЁ-бытьЁ. Этот вариант «сказочный», устойчивое словосочетание. Только в таком виде оно допустимо. А в остальных случаях правильно именно житие, как, впрочем, и бытие. Но тут есть варианты. БытиЕ как философский термин с «ё» произносить не рекомендуется, а вот как жизнь, существование – возможно и бытиё.

- ГрУшевый. Вспомним песню Ю.Антонова про улицы «вишнёвые, грушёвые..» и запомним, что это неверно. Заодно и ошибку в написании не сделаем – грушОвый тоже неправильно.

Фамилия такая

Мы давно привыкли (а кто-то и не знал), что фамилии кардинала Ришельё, философа Монтескьё, поэта Роберта Бёрнса, микробиолога и химика Луи Пастёра, актера Депардьё, Рёнтгена и многих других пишутся и произносятся без «Ё».

Но что с употреблением неуловимой буквы в русских именах? Бывают случаи, что из-за наличия или отсутствия «ё» в документах граждане не могут ни наследство получить, ни даже брак расторгнуть.

Обратимся к Федеральному закону от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». Он устанавливает статус русского языка как государственного и определяет сферы, в которых его использование обязательно. Но…ничего не говорит о букве «ё».

Как быть? Вот тут и вернемся к правилам, которые упоминали ранее –

Правила русской орфографии и пунктуации” (утв. АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР 1956), – они продолжают действовать и в наше время. А раздел 4 посвящен именно букве «ё», указывая, в каких случаях ее употребление обязательно. Их мы рассмотрели выше.

Ну а применительно к имени, действует все то же требование об обязательном использовании «ё» в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова. Имена собственные (в том числе фамилии, имена, отчества) под данное условие подпадают, поэтому применение буквы «ё» в них должно быть обязательным.

Это в первую очередь касается тех имен, которые толковать однозначно не получается. Например, Соловьев, Пискарев, Карасев, Муравьев и другие похожие фамилии звучат понятно и через «е». Но есть имена, которые полностью меняются при отсутствии «ё»: Демин или Дёмин, Кошелев или Кошелёв, Дежнев или Дежнёв. Кстати, знаменитый математик Пафнутий Чебышев на самом деле Чебышёв, а поэт Афанасий Фет – Фёт. При этом знаменитый шахматист, которого мы знаем под именем Александр Алёхин – носил фамилию Алехин. А казалось все просто.

Именно в таких случаях написание буквы «ё» в имени обязательно, а во всех других – факультативно.

Это подтверждает и Министерство образования и науки Российской Федерации в своем письме от 01.10.2012 №ИР-829/08, где указывается, что судебная практика исходит из того, что на основании Правил написание букв «е» и «ё» приравнивается. Написание буквы «е» вместо «ё» и наоборот в фамилии, имени и отчестве не искажает данных владельца документов, при условии, что они позволяют идентифицировать гражданина. А, кроме того, рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния разрешается судами в пользу заявителя.

Но, чтобы не попадать в сложные ситуации, не вносить изменения в документы, рекомендуем сразу обращать внимание на написание имени.

Ещё немного о «Ё»

- В 2005 году в Ульяновске был установлен памятник букве «Ё».

- При этом она отсутствует на многих клавиатурах.

- В русском языке около 12500 слов с буквой «Ё», из них примерно 150 слов начинаются и около 300 на нее заканчиваются!

- Примерно 2,5 тысячи фамилий граждан России и бывшего СССР содержат «Ё».

- На каждые 100 знаков текста в среднем приходится одна буква «Ё».

- Лев Толстой на самом деле Лёв

- В русском языке есть слова с двумя буквами «Ё» – «трёхзвёздный» и т.п.

- «Ёпирайт» – специальный значок для маркировки «ефицированных» изданий, придуманный российскими художниками.

- «Ётатор» – компьютерная программа, которая автоматически расставляет «резвую» букву в тексте.

Мы постарались рассмотреть наиболее распространенные случаи неверного применения буквы «Ё». Но если у вас, дорогие читатели, есть вопросы, замечания, то обязательно поделитесь ими. Мы хотим сделать рубрику о русском языке постоянной, поэтому ваши предложения нам просто необходимы.

Регистрируйтесь на сайте сетевого издания «Учительская газета», заходите в наши группы в социальных сетях, спрашивайте, предлагайте. А мы будем рады подготовить для вас новые материалы.

Спасибо за поддержку “ё”!

Только вот почему в заметке вы пишете ее, а не её?!