Антологии зарубежной поэзии всегда немного классичны: помещенные под одной обложкой, они быстрее входят в чтение и обычаи преподавания. На уроках литературы зарубежная поэзия – это прежде всего повод поговорить об общих законах стихотворного высказывания: какой образ в стихотворении главный, как он подчиняет себе другие образы, как эта живая образность проявляется в длине строки или сложности рифм. Читая стихи на родном языке, мы часто запоминаем отдельные ключевые строки, и до разговора об архитектуре всего стихотворения дело не доходит.

Созданная Марцелой Радошкевич антология западной поэзии – от Джона Донна до Ингеборг Бахманн и Сильвии Плат – сугубо авторская: выбор интересных автору стихов, которые захотелось перевести в разное время. Поэты распределены не по странам, а по языкам: австрийцы Рильке и Траль оказались в одном ряду со швейцарским дадаистом Хуго Баллем и немецкими экспрессионистами, а в англоязычной части американец Роберт Фрост и англичанин (точнее, валлиец) Дилан Томас стоят рядом. Такая организация антологии очень хороша, можно видеть не только исторические сближения между поэтами, которых принято относить к одной школе, но и большие параллели: как в странах с совсем разным историческим опытом похожим образом видели город и природу.

Немецкий искусствовед Вильгельм Воррингер в начале ХХ века выделил два способа восприятия художественной воли. Первый – абстракция, которую он понимал в духе Гегеля, как поспешное обобщение, в духе «все паровозы сердитые». Абстракция всегда немного оживляет предмет, мелодраматизирует его, тогда как философия, по Гегелю, должна стремиться к строгой конкретности. А другой способ – это вчувствование, эмпатия, то есть признание позиции другого зрителя. Если импрессионизм абстрагировал, втягивал в себя зрителя, забывавшего о других зрителях, пестовавшего только свой опыт, то экспрессионизм требует признать, что есть и другие зрители, которые тоже принимают искусство, тоже страшатся и радуются. Эмпатия здесь понимается как умение поставить на место другого.

Сверхзадачей переводов Марцелы Радошкевич мне и представляется переход от абстракции к эмпатии. Далеко не все поэты, вошедшие в антологию, связаны с экспрессионизмом биографически или стилистически. Но переводы раскрывают в них те качества, которые мы не заметили бы, просто любуясь их образами и догадками.

Например, мы привыкли воспринимать крупнейшего немецкого символиста Стефана Георге как последовательного приверженца эстетизма. Действительно, Георге вдохновлялся Академией Платона и создал свой кружок жрецов прекрасного. В русском контексте такие амбиции всегда выглядят немного комично, трудно скрыть улыбку при слове «жрец» или при изображении платонизма как религиозной веры. Нужен был большой опыт немецкого ослабленного протестантизма вместе с огромным наследием университетской кружковости, чтобы такое противоречивое в немецкой истории культуры явление, как «круг Георге», сделалось возможным.

Но в переводах Марцелы Радошкевич Георге начинает звучать немного как его ирландский современник Уильям-Батлер Йейтс, который создавал другую магию – магию национального обновления, когда прекрасное противопоставляется не обыденному, а былому, и магия понимания как новый синтез всех времен. Напряженное томление Георге превращается в уже произошедшее событие, «упоенье сбывшейся мечтою». Бегство от темной стороны себя, дисциплина ума предстают как нежелание видеть «силуэт уродливый» тени. Вероятно, Георге и должен так раскрыться читателю – как человек со своей позой, в чем-то театральный. И так мы всегда подозреваем в платонизме символистов театральность, но в этих переводах мы с ней примиряемся как с экспрессионистским шагом в сторону эмпатии.

Или неожиданным оказался Рильке, вероятно, чемпион по числу переводов с немецкого. Его неканоническая религиозность в этих переводах звучит как воспевание особой платонической дружбы, благорасположенности, что греки называли филией. Эта благорасположенность требует напряжения, определенной доблести, и например, в переводе хрестоматийного стихотворения «Осень» финал в буквальном переводе «Но также есть Единственный, кто эти падения (листьев и сил) нескончаемо нежно удерживает в своих руках» передан так: «Но есть Один, Кто, бесконечно нежно // в ладонях мир держа, не сложит рук». Получилось вольно, несколько сентиментально, но какой-то аспект Рильке мы увидели. Не только просветленная религиозность, которая может выглядеть как слишком индивидуалистическая после опыта экспрессионизма, но и та самая дружба, требующая не складывать руки, бороться за друга. Это только два примера движения к экспрессионизму, моста к нему.

Экспрессия велика и в переводах с английского, например, в строке из Сильвии Плат «В розетке без тени – мир лысого белого дня» про беспощадный электрический свет: из-за перестановки порядка слов меланхолическое размышление стало звучать как загадка. Но было бы обидно, когда бы Плат воспринимали только как меланхолика, да еще присоединив к этому какую-то местную хандру. Экспрессионизм позволяет сделать мосты между культурами длиннее и шире, а поэтических антологий должно быть больше и во времена сетевого общения. Они лучшие путеводители по мостам.

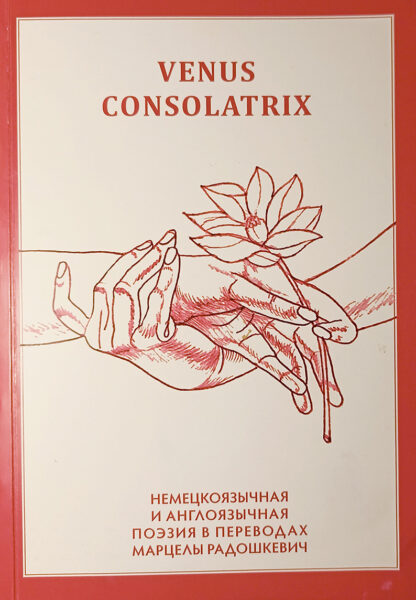

Venus Consolatrix: немецкоязычная и англоязычная поэзия / пер. Марцелы Радошкевич. – Калининград, 2023. – 294 с.

Александр МАРКОВ, профессор РГГУ

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии