«Моя мать – токсичный человек», «Как мне избавиться от обиды на мать?», «Помогите разрулить семейную ссору…». Это все заголовки постов на одном популярном психологическом интернет-форуме. Пишут не обиженные дети, а вполне взрослые и состоявшиеся люди от 35 лет и старше. Но в каждом посте тлеющие угли застарелого конфликта, длящегося целую жизнь.

Что только не вменяют авторы провинившейся родительнице. От «не купила игрушку» до «запретила поступать в намеченный вуз» или «разрушила брак». И даже «лишила детства», заставляя заниматься музыкой. Иногда так и называют этим сухим и скользким словом «родительница», чтобы отодвинуть это родство еще дальше от себя. Они понимают, что адресат просто не услышит, поскольку считает себя однозначно и бесповоротно правым, и вообще, а что такого, я же всего лишь хотел(а), как лучше. Чем старше человек, тем сложнее что-то в себе поменять и осознать неправоту. Да и сами выросшие дети уже давно катапультировались из травмирующего детства, построив собственные семьи или их подобие. Но посттравматический синдром все равно саднит, словно заноза в сердце. Даже уход матери не способен разорвать эти мучительные нити, разговор с ней продолжается и после него, где-то на границе совести и сознания. Почему ты тогда сказала то-то? Почему сделала/не сделала, разрешила/не разрешила?

«Сейчас модно бороться с мамой. То есть раньше люди боролись с сословным угнетением, с предопределенностью судьбы, с собственной душевной слабостью, с морозом, ветром, высотой… А нынче главным чудовищем, угнетателем, злодеем и снежной лавиной стала мама. Она манипулирует, насилует, доминирует, интригует, формирует зависимость, инфантилизирует, удочеряется, нарушает границы личности, разрушает семью дочери/сына. Она причина всех бед и несчастий… Специалисты учат за деньги, как противостоять маме. Как разоблачить ее и побороть», – считает писатель Денис Драгунский.

Авторство популярного нынче термина «токсичность» (токсичные люди, токсичные отношения) принадлежит психологу из США Сьюзан Форвард, которая в 1989 году в соавторстве с Крейгом Баком выпустила книгу «Токсичные родители». Издание стало бестселлером и задало новый тренд в американской психотерапии. Впоследствии укоренилась привычка искать в своем детстве и ссорах с родителями причины всех проблем взрослой жизни. В последнее время слово «токсичный», то есть «распространяющий ядовитые пары, отравляющий», по отношению к родителям, бабушкам или дедушкам стало едва ли не самым популярным. Вспомните хотя бы нашумевшую книгу Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», где именно бабушка являла собой классический образец типичного «токса», глыбой, нависающей над беззащитным внуком.

Но давайте задумаемся: откуда растут корни явления, которое мы сегодня называем этим словом?

На последней Международной конференции исследователей рисованных историй и визуальной культуры «Изотекст» был прочитан доклад кандидата исторических наук ассистента кафедры антропологии и этнологии Томского государственного университета Александры Ермоловой и бакалавра направления «Антропология и этнология» кафедры антропологии и этнологии Томского государственного университета Татьяны Корчугановой «Образ мамы в советских журналах для детей 60-70‑х годов». Эта скромная работа сибирских исследователей, как мне кажется, помогает пролить свет на психологические истоки явления.

Исследователи напоминают о том, что в 1961 году принимается развернутая программа коммунистического строительства, и семейная политика советского государства делает поворот к либерализации в семейных отношениях. В 1969 году будет принят Кодекс о браке и семье, где отмечаются «укрепление семьи в духе коммунистической морали» и «построение семейных отношений, основанных на чувствах взаимной любви, дружбе и уважении всех членов семьи». Пришла пора задуматься о демографической политике, после разрушительной войны это казалось вполне естественным. Образ женщины стал транслироваться в средства пропаганды, в том числе и в печать, в соответствии с традиционными гендерными стереотипами.

В детских журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки» за 60‑е годы, ориентированных на дошкольников и младших школьников, исследователи проанализировали изображения советской мамы и попытались составить ее характеристику. Что же демонстрировал этот образ юному читателю 60‑х годов?

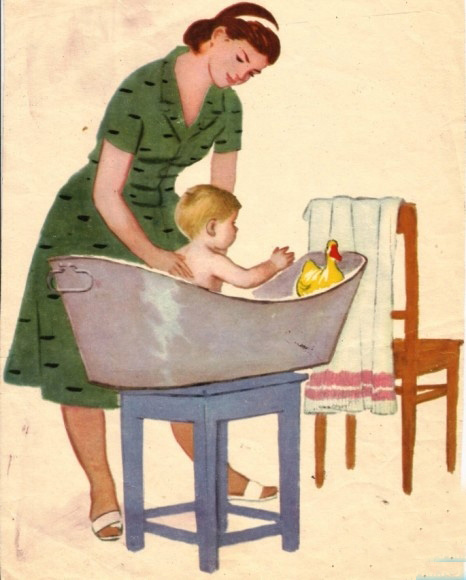

На рисунках художников-иллюстраторов показаны в основном стандартные действия: мама кормит, купает, одевает, укачивает, гуляет. Через эти действия проходила демонстрация заботы, но только в физиологическом ключе. Главное – удовлетворение базовых потребностей: чтобы был сыт, одет, обут. Мы не нашли ни одного рисунка, где мама целует или обнимает ребенка. Эмоциональной составляющей здесь вообще не прослеживается. Мама практически всегда изображалась «сверху», рисунков, где мама с ребенком на одной позиции, практически не было. Хотя современные психологи говорят: чтобы ребенок вас услышал, нужно стараться говорить с ним, находясь на одном уровне. Это утверждает и Александра Ермолова.

Более того, так и остался открытым вопрос: а что за человек – эта самая мама? Какова ее профессия, есть ли у нее хобби? Любит ли она наряжаться? Картинок мамы на рабочем месте – за кульманом, станком, в белом халате или у школьной доски – также не обнаружилось. Возможно, она была домохозяйкой, поскольку постоянно что-то стирала в тазике или, как в детском букваре, «мыла раму». Обычно одета либо в безликое платье в стиле «леди лайк», синее или в горошек, либо в блузку с юбкой. Иллюстраторы наделили ее женственными чертами, но без всяких признаков делового костюма или рабочей униформы. Волосы убраны в строгий узел. Конечно, никаких украшений – бус или хотя бы шляпки с намеком на кокетство.

Даже рисунки с чернокожими женщинами и детьми, продиктованные официальным пиететом к дружественным странам Африки, несмотря на их яркие этнические одеяния, все равно про заботу о физиологических нуждах. Покормить, укачать и чтобы спал, такой-сякой. Даже на анималистических иллюстрациях к народным сказкам типа «Сорока-белобока кашу варила…» все та же безэмоциональная женщина в переднике и с горшком каши, только с клювом и хвостом, которая варит и сует всем ложку с кашей практически на автопилоте.

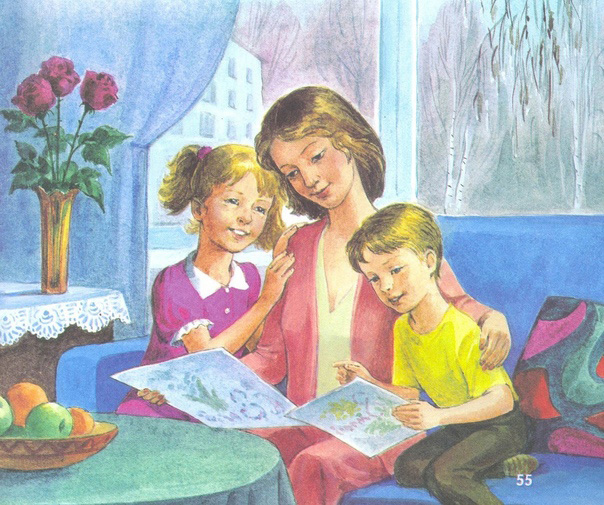

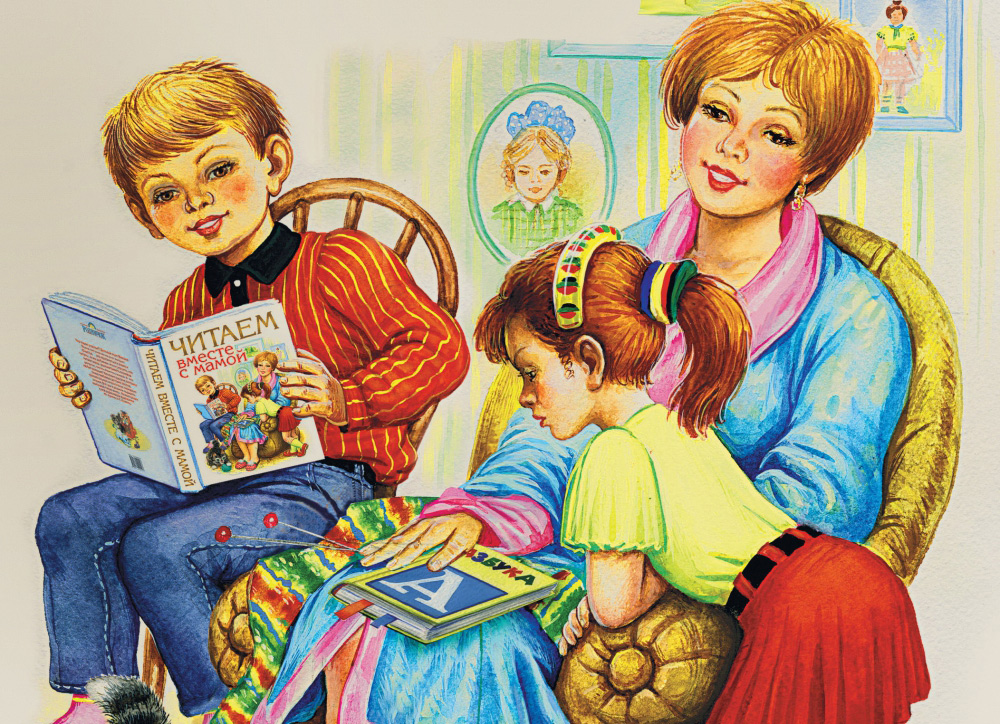

Рисованная мама 60‑х печется о детях на уровне базовых потребностей, но без эмоциональной, воспитательной, духовной вовлеченности. Нет ни одного сюжета, где мама с ребенком вместе читают книгу, делают домашнее задание или хотя бы наряжают елку. Мама дарит заботу, но не любовь. Иными словами, популярные детские журналы транслировали образ холодной, отстраненной матери в позиции «сверху», очень крепко впечатывающийся в детское сознание. Девочка, воспитанная на «Мурзилке», могла усвоить, что пеленать и кормить своих кукол очень важно, а потом переносила этот паттерн поведения на собственных детей. А все остальное – совместный досуг и творчество, обсуждение поступков и событий дня, разговоры по душам – за кадром, а значит, не обязательно.

Авторы исследования не делают никаких обобщающих выводов, они просто предлагают задуматься. Предмет их изучения, влияние его на сознание, возможно, нескольких поколений, выплескивается за рамки иллюстрированных журналов и требует пристального внимания психологов. Но его не стоит сбрасывать со счетов, когда речь идет о явлении такого сложного спектра, как конфликты детей и родителей.

Людмила ПОЛОНСКАЯ

Выбор читателей

Выбор читателей

Интересное наблюдение!