Продолжение. Начало в «МП» №18

Вторая часть.

Приготовление

Глава III. Не вся информация одинаково полезна и необходима в образовании (информационный блок)

Информация в современном мире и в образовании

Современный мир часто связывают с информационным обществом. Мы находимся в мире информации, которая, как воздух, всегда с нами, осознаем мы это или нет. И любая информация может иметь образовательное значение, если педагог будет грамотно ее использовать. Поэтому сегодня, скорее, стоит говорить не про «информационный голод», а про «переизбыток информации». Голодать и переедать одинаково вредно для любого человека, только последствия различаются. Найти баланс и отобрать достаточное количество информации, подать ее в разных формах и с продуктивным освоением, не навредить обучающимся и помочь ориентироваться в мире фактов и сведений, мнений и предположений с пользой для своей жизни – важная задача образования. Информационная насыщенность и перенасыщенность – разные вещи, глубина и запутывание без учета возрастных возможностей и уровня подготовленности обучающихся не одно и то же. Прошло время, когда использовался на занятии принцип «Что есть в печи – все на стол мечи», эпоха информационной скудости прошла, поэтому до того, как «метать на стол», стоит подумать и отобрать информацию, определив важное и второстепенное, учитывая в содержании значимые ценностные акценты.

ПОЛЕЗНАЯ МУДРОСТЬ. Невозможно знать все, с древних времен мудрецы понимали, что чем больше человек познает мир, тем с большим количеством новых вопросов он сталкивается, а процесс познания бесконечен, о чем и рассказывают приводимые притчи.

Относительность знаний. «Гуляя в тенистой роще, Анаксимен беседовал со своим учеником: «Скажи мне, – спросил юноша, – почему тебя часто одолевают сомнения? Ты пережил долгую жизнь, умудрен опытом и учился у великих эллинов. Как же так, что и для тебя осталось столь много неясных вопросов?» В раздумье философ очертил посохом перед собой два круга – маленький и большой. «Твои знания – это маленький круг, а мои – большой. Но все, что осталось вне этих кругов – неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с неизвестностью. Чем больше круг твоих знаний, тем больше его граница с неизвестностью. И впредь, чем больше ты будешь узнавать нового, тем больше будет возникать неясных вопросов»[1]. В образном виде на схеме 1 показано, что при небольшом объеме знаний и граница с неизвестным значительно меньше, чем при его большем объеме.

Наполненность знаниями. Один учитель показал ученикам сосуд, наполненный камнями, и спросил: «Полон ли сосуд?» Большинство ответили «Да». Тогда учитель взял песок и стал насыпать, пока песчинки не заполнили все пространство между камнями. Опять ученики сказали, что сосуд теперь полон. Тогда учитель стал наливать воду. Теперь уж ученики решили, что сосуд точно полон. Но учитель стал сыпать соль. Он сказал, что сосуд – это образ знаний человека. Никогда нельзя быть уверенным, что ты заполнен знаниями и всегда есть возможность получить что-то новое.

Отечественный ученый Илья Романович Гальперин, говоря о тексте[2], обращал внимание на три вида информации, которую может получить человек: фактуальную (явная или эксплицитная информация, то, что находится «на поверхности»: описание событий, герои и действующие лица, пространство, даты и хронология и т. д.), подтекстовую (скрытый смысл, имплицитная информация, которая содержится в текстовых «скважинах» – пропусках, которые читатель заполняет сам, в словах-образах, в порядке слов, в интонации, в монтаже текста и т. д.) и концептуальную (целостное восприятие в моделях и образах, система взглядов, мыслей и чувств автора, которую он отражает в тексте, рассчитывая на ее улавливание читателем, трактовка событий, смысловые акценты и ключевые идеи).

Для комплексного восприятия и понимания человеку нужны внимание (не упускать важное, наблюдать, подмечать и фиксировать), память (переработка и возможность воспроизведения в дальнейшем), воображение («домысливание» и «достраивание» ситуаций, создание образов, представление), мыслительные операции анализа и синтеза (переработка информации, ее обобщение или, наоборот, разделение на части), удерживание интереса к теме. Поэтому при восприятии информации важно сочетание памяти, воображения и мышления (см. схему 2).

Каждый год совершается множество научных открытий, возникают новые отрасли знаний, растет количество теорий и гипотез. Весь этот массив постепенно проникает и в стены образовательных организаций. Педагогу хочется быть «на переднем рубеже науки», показывать свою информированность о новейших открытиях. А программных требований тоже никто не отменяет. У некоторых возникает иллюзия, что произнесение большого объема информации в «пулеметном режиме» будет повышать интерес обучающихся и эффективность педагогического воздействия, способствовать успешному освоению содержания. Нередко такой педагог раздраженно восклицает: «Так я же это объяснял уже!» Есть маленькое, но важное различие между словами «объяснял» и «объяснил»: в первом случае акцент делается на процесс, а во втором – на результат. Основные критерии отбора информации, которые могут помочь педагогу при подготовке материалов к занятию, представлены на схеме 3.

Несомненной важностью обладает динамика подачи информации. Образовательная информация на занятии не должна превращаться в мелькающий перед глазами калейдоскоп и винегрет из сведений, но при этом надо избегать и обратной ситуации – пережевывания одного и того же по несколько раз и «размазанной по тарелке» содержательной каши. Торопливость нередко приводит к поверхностности, а медлительность – к редуцированию и примитивизации содержания, ощущению потери времени, скуке и тягучести под видом закрепления и глубокого усвоения материала. Усыпляющий стиль ведения занятия можно назвать «эффектом Кота Баюна», но убаюкивание в образовании не имеет перспектив – пусть при получении информации возникает работа мысли, а не безмятежность и умиротворяющее состояние.

МЕТАФОРЫ И ОБРАЗЫ. Излишне быстрый темп на занятии можно сравнить с приготовлением шашлыка на открытом огне: сверху будут угли, а внутри все останется сырым. Относительно образования это можно интерпретировать так: будет перебор формальных результатов с горьким подгорелым вкусом, а глубина останется нетронутой с ощущением сырости и неготовности. На это же обращают внимание народные пословицы и поговорки: «Всякому овощу свое время» (соответствие информации возрастным и социокультурным особенностям), «Дорога ложка к обеду» (четкость последовательности и своевременность представления), «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» (концентрация внимания на немногом, но самом важном), «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (важность визуального сопровождения информации), «Чтобы действовать в черепашьем темпе, нужно иметь в запасе черепаший век» (понимание контекста и ресурсов, в том числе и временных)[3]. В.С.Высоцкий в знаменитой песне призывал: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», что нередко хочется сказать и педагогам с повышенной тревожностью «не успеть все нужное сказать».

Два полюса, между которыми педагогу необходимо найти баланс (это касается и любого человека в его повседневном поведении): лозунг «Главное – быстро» и принцип «Тише едешь – дальше будешь» (варианты: «Поспешишь – людей насмешишь» и ироничное «Не спеши, а то успеешь»). Конечно, конкретная ситуация нередко определяет крен в одну или другую сторону: не случайно иногда хорошо быстро перекусить бутербродами (желательно не делать этого постоянно), но в другой ситуации необходимо организовать ужин при свечах (каждый день такое получается у единиц, но и «романтика каждый день» способна утомлять).

Работа с информацией является центральной частью познавательного процесса и требует особого акцента на занятии (в данном случае невозможно отделить предметные результаты от личностных и метапредметных).

Важно определить информацию по линиям «конкретное – абстрактное», «явление – сущность», «эмоциональное – рациональное». Анализ и понимание в отношении к информации близки, но не тождественны друг другу. Анализировать – значит рассматривать отдельные части (их может быть большое количество), включая:

> оценку условий задачи или описания ситуации с точки зрения полноты данных (избыточности или недостаточности);

> формулирование вопросов разных видов (от простых до сложных);

> представление – процесс и результат мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в этот момент не воздействуют на органы чувств человека (в отличие от восприятия). Понимание больше соотносится с переживанием и проживанием (возможно только ограниченное число объектов). «Сведения независимы, а значение – нет. Смысл, который вы присваиваете информации, зависит только от вас» (Бо Лотто. Преломление. Наука видеть иначе).

ВКУСНЫЕ МЫСЛИ. Понимание и запоминание находятся в диалектическом сочетании друг с другом, о чем размышляли многие ученые и писатели.

«Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит, она ничтожна и надо ее отбросить» (Л. Вовенарг).

«Чтобы понимать друг друга, недостаточно еще употреблять одинаковые слова, – нужно также употреблять одинаковые слова для однородных внутренних переживаний; нужно в конце концов иметь общий опыт с другими людьми» (Ф. Ницше).

«Если источник всякого воображения – богатая и развитая память, то память перегруженная для него губительна. Так, человек, набивший себе голову именами и датами, располагает не тем запасом, который необходим для создания образов. Воображение людей, занятых расчетами и каверзами, как правило, бесплодно» (Вольтер).

О разнице между «набором знаний» и пониманием очень точно сказал математик С.Б.Попов: «Понимание отличается от просто «знания». Любой сдавший экзамен мог с этим столкнуться: все отбарабанили по билету, но преподаватель спрашивает: «А почему?» В итоге – максимум тройка. Знания были, понимания – нет»[4].

Информационный блок занятия

Информационный блок занятия наилучшим образом реализуется «в паре» с практической работой. Существует распространенное заблуждение, что сначала педагогу надо объяснить материал, а потом уже начинается деятельность обучающихся. Если передача сведений не сопровождается параллельной работой по их освоению и интерпретации, то возникает разрыв, который нередко на занятии может превратиться и в пропасть. Только тогда, когда информация для человека имеет «эффект создания», ее восприятие становится эффективным. Об этом писал П. Буайе в интересном исследовании «Объясняя религию: Природа религиозного мышления»: «Самостоятельно сгенерированная информация часто запоминается лучше, чем воспринятая. В вымышленной сцене подробности, которые придумаете сами, засядут в памяти крепче, чем те, что были подсказаны другими»[5]. Ученый также разделил информацию по ее характеру на стратегическую и нестратегическую (для образования и занятия можно говорить о главной и второстепенной информации или магистральной и периферийной, что любому педагогу важно понимать и определять для себя и для конкретной педагогической ситуации):

Информация стратегического характера – сведения, которые в данной ситуации (конкретного времени и пространства) для определенных людей носит важный характер (по ней делаются заключения о взаимодействии).

Информация нестратегического характера – фоновая информация, которая носит сопровождающий или дополнительный характер.

Полезным при подготовке занятия является разделение всей информации на две основные части:

- Базовая часть: концептуальные положения, фундаментальные принципы, теоремы, аксиомы, ключевые положения, классические определения.

- Поддерживающая часть: примеры, иллюстрации, отдельные факты, дополнительные аргументы.

При необходимости что-то запомнить можно использовать приемы мнемотехники, развивать способности к постановке поискового запроса, стараться находить различные источники и переводить информацию из одного формата в другой, уметь отделять факты от мнений, проводить проверку на достоверность информации (развитое критическое мышление). При этом на занятии может использоваться самая разная информация, поэтому для освоения содержания той или иной темы педагогу желательно сочетать разные форматы предъявления информации, учитывая следующие направления:

изобразительное содержание (воплощенные образы: рисунки, графики, схемы и т. п.);

символическое содержание (информация в форме произвольных знаков – числа и т. п.);

семантическое содержание – значения слов текста;

поведенческое содержание – невербальная информация (эмоции).

Источники информации на занятии могут быть устные (рассказ или объяснения педагога, подготовленные выступления отдельных обучающихся), письменные (отдельные части учебника, фрагменты из научной или художественной литературы), графические (схемы, диаграммы, графики и т. д.), электронные (они могут быть одновременно письменными или графическими при современных технических возможностях), видео-, вещественные, изобразительные, статистические. Список можно продолжать, но перечислены те источники, которые чаще всего используются при подготовке занятий. Можно также выделить четыре наиболее распространенных пути получения информации в образовании: аудиальный, визуальный, кинестетический (через двигательную активность), тактильный.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. На первый взгляд, отделить факт от мнения не составляет большого труда, если обратить на это внимание и удерживать в своем сознании. Однако не все так просто. Возьмем очевидное, казалось бы, утверждение: «Верблюд больше собаки». Выглядит как очевидный и точный факт. Но давайте изменим контекст: «А если это новорожденный верблюд и большая взрослая собака?» Высказывание перестает быть таким очевидным. Именно поэтому для человека важно критическое мышление, умение конструктивно сомневаться (то есть находить другие ответы или ситуации, которые будут задавать новые возможности), проверять информацию, быть открытым к новому и постоянно развиваться.

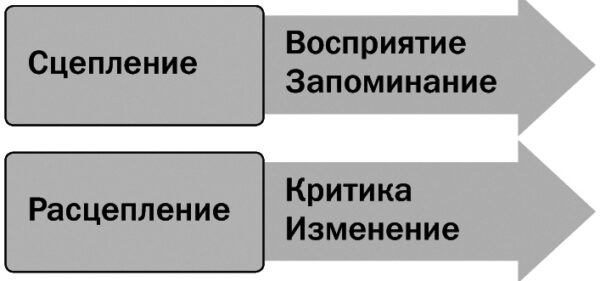

Но информацию надо не только запоминать и воспроизводить. В современном мире надо еще и уметь забывать, избавляться от ненужных сведений, проводить «информационную инвентаризацию». Между реципиентом (получателем, пользователем) и источником информации может происходить не только сцепление (возникновение взаимодействия), но и расцепление, что продемонстрировано на схеме 4.

При этом направлений работы с информацией на занятии достаточно много:

> Восприятие (запоминание, понимание смысла, содержания).

> Преобразование и извлечение (поиск, отбор, сжатие в виде плана или тезисов, перевод из одного формата в другой).

> Хранение.

> Интерпретация или переработка (анализ, изменение, оценка).

> Организация и систематизация (оформление, разделение на части, объединение, классификация).

> Сопоставление и обобщение (формулирование выводов, установление причинно-следственных связей, выделение основного).

> Использование (применение, отделение необходимого от избыточного, «принцип лаконичности мышления», по выражению С. Лема).

> Предъявление или транслирование.

Повторение – мать учения, мачеха понимания, товарищ силы воли и конкурент интереса

Сегодня все чаще раздаются голоса против любого запоминания и заучивания. Противники репродукции задают следующий вопрос: «Надо ли все помнить, когда под рукой гаджеты, выход в Интернет, бездонные базы электронных данных, целые библиотеки, находящиеся в маленьком прямоугольнике мобильного телефона?» Частые повторы вызывают в образовании опасность превращения знаний в ритуальные и формальные заклинания. Слишком большая доза информации для заучивания наизусть усыпляет и/или разочаровывает.

Должно ли образование развивать память и нужна ли память современному человеку? С одной стороны, можно представить фантастическую картину производства одинаковых личностей на конвейере, где главенствуют автоматизм и механистичность, шаблон и стандарт, есть правильные образцы и «лекала», под которые все подгоняются. С другой стороны, разные актеры могут выучить слова одной и той же роли, строго следовать требованиям к произносимым фразам, но при этом по-разному «вкладывать душу», проявлять разное личное отношение к делу. Осознанный повтор важных мыслей и формулировок может помочь удержать фокус на главном в содержании или призвать к определенным действиям (знаменитая фраза «Карфаген должен быть разрушен», которой, как считается, Катон Старший заканчивал свои речи, намеренно использовалась автором для определения своей политической позиции). И его не стоит смешивать с повторением как механическим заучиванием какой-либо информации.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Некоторые виды повтора как риторического приема:

> Дословный повтор («Наше дело правое – победа будет за нами»).

> Удвоение слов («Никто, никто…», «Ничто, абсолютно ничто…»).

> Варьируемый повтор (перефразированный – прежнее содержание в новом словесном оформлении).

> Частичный повтор: повторение первого или последнего слова предложения (анафора – повторение начального слова, эпифора – повторение конечных слов предложения, например, у Э. Межелайтиса: «Самолеты и лайнеры – вкруг меня, / Трактора и станки – вкруг меня. / И ракеты вращаются вкруг меня.»

> Расширенный повтор (с включением новых слов): «Все ненавидят тебя. Народ ненавидит… соседи. и т. п.).

> Разъяснение (улучшение и пояснение тезиса).

> Повтор-призыв (восклицание) – «Ура», «Даешь», «Вперед» и т. п.

> Перекрещивание повторяемых слов (хиазм – «Я в природе и природа во мне») и параллелизм («Эти планы легко составить, но эти планы будет очень трудно выполнить»).

Повторение является только одним из способов укрепления памяти. Психологи также советуют не пренебрегать созданием ассоциаций («мостики памяти» в виде ярких образов, метафор, неожиданных сравнений), структурированием в определенную систему (совокупность деталей запоминается плохо, поэтому важны причинные связи и контуры замысла), а также учитывать важность концентрации внимания (отключение от окружающих воздействий, правильный выбор подходящего времени, отсутствие состояния утомления и параллельных дел). Вспоминая формулу «повторение – мать учения», стоит учитывать, что запоминается уникальное, а если события начинают повторяться много раз, то «череда фрагментов» сливается и размывается в общей картине происходящего.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Приемы мнемотехники. Для запоминания придумываются фразы-аббревиатуры, «цепляющие» словосочетания. Некоторые из них практически каждому известны. Думаю, что читатели помнят известное выражение «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», помогающее запомнить последовательность цветов радуги и спектра. Иногда возникают собственные версии. Например, на одном из семинаров по проектированию с управленцами в Астрахани придумали другое сочетание: «Каждой Организации Желательно Знать Границы Своей Фантазии» (оно относилось к важности понимания ресурсной базы и реалистичности проектных идей).

Приведем еще несколько распространенных примеров использования мнемотехники в образовании: «Надеть одежду, одеть Надежду» (в данном случае речь идет о разнице применения похожих слов в русском языке: надеть что-то на себя и одеть кого-то, что часто в обычной речи смешивается и путается). «Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам» (запоминание специального термина через создание яркого образа).

Эффективная работа педагога с информацией на занятии предполагает ряд последовательных шагов, которые не всегда удается реализовать, но точно стоит учитывать и планировать.

- Отбор. Поиск из разных источников информации, разделение на важное (обязательное на занятии, основное) и второстепенное (дополнительное, факультативное), ограничение по объему (количеству информационных единиц) и уровню сложности (возможности восприятия для конкретной группы).

- Разнообразие. Включение разных форм информации на занятии (текстовой, графической, изобразительной, электронной, музыкальной и т. п.) с разумным ограничением (опыт показывает, что лучше использовать не более 4 способов структурирования информации на одном занятии, но исключения из правил всегда возможны).

- Смена способов деятельности. Уход от однообразия, не смена заданий с одним алгоритмом выполнения, а новизна образовательных действий.

- Результативность (продуктивность). Не только процесс «слушания» («смотрения», «наблюдения», «восприятия слов педагога»), но и устные ответы на проверочные вопросы.

- Фокус. Отделение главного от второстепенного, сохранение «единой линии» и «связующей нити» как основного акцента внимания.

- Оценка. Определение ценности полученной информации, ее корректности, разделение фактов и мнений, точность и адекватность ответов на поставленные вопросы.

- Итог. Основные выводы по освоению информации.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Как запомнить информацию и сделать опорный конспект для повторения. В фильме «Большая перемена» есть шуточный вариант, когда герой во сне слушал текст и «записывал все на корочку», а потом легко воспроизводил. Автор не проверял эффективность такого способа, но готов предложить студенческий вариант второй половины ХХ века, проверенный личным опытом (в ситуациях, когда важно было не столько понимание, сколько запоминание – например, в правовых вопросах частного характера). При подготовке к экзамену был такой непростой, но надежный путь. Прочитать в учебнике или конспекте лекции материал по экзаменационному билету. Закрыть книгу, учебник, конспект. Взять чистый лист (тетрадный или А4) и разделить его пополам. Сверху написать тему. В левой половине тезисно изложить план ответа на поставленный вопрос. Затем открыть источник информации и сверить тексты. Если что-то важное в изложении было пропущено, то в соответствующем месте ответа в правой части листа дописать эту информацию – кратко и тезисно. Если работа не получилась совсем, то придется повторить процедуру по шагам заново. Важно, чтобы в левой колонке было не менее 50% информации по ответу. В ином случае получается, что вы читали источник без концентрации внимания, а так ничего запомнить нельзя. После этого при повторении материала пользоваться только созданным листом как опорным конспектом. Обратим внимание, что особенность памяти такова, что часто мы по каким-то причинам забываем одно и то же, поэтому колонка справа на листе позволяет всегда держать в фокусе внимания ту информацию, которая потенциально может быть упущена.

Андрей ИОФФЕ, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития личностного потенциала в образовании НИИ урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета

Продолжение следует

[1] Таранов П. С. 120 философов. – Симферополь: Таврия, 1996. – Т. 1. – С. 30.

[2] Стоит обратить внимание, что не все ученые понимают под текстом только вербальную информацию, даже следы животного на снегу некоторые исследователи называют «текстами», из которых можно извлечь много информации.

[3] Из кн.: Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство «Русский язык», 1991. – 534 с.

[4] Попов С.Б. Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы. – М. : Альпина нон-фикшн, 2019. – С. 110.

[5] Буайе П. Объясняя религию: Природа религиозного мышления / Пер. с фр. – М. : Альпина нон-фикшн, 2017. – С. 418.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии