Давно всем известно, что Карелия – заповедное место, край нехоженых троп и непуганых птиц, по выражению Михаила Пришвина. Это регион богатейших природных ландшафтов, где красуются друг перед другом скалы, леса, озерные и морские воды. А уж про богатства, таящиеся в гуще этих лесов и глубине этих озер, можно, сидя у костра, вести бесконечные «охотничьи» разговоры. В настоящее время, когда свобода передвижения по миру значительно ограничена, многие обратили взор вглубь родной страны, вспомнили о красотах Карелии и воспылали желанием ими насладиться.

Но что касается богатства человеческих личностей, то здесь обнаруживаются большие бреши в представлениях большинства людей. Если бы проводился журналистский опрос, то, пожалуй, кроме имени Петра I, никто больше ничего и не назовет. И об этом можно только пожалеть, так как в Карелии существует немало славных имен, сохранившихся в веках: это и христианский монах ХVI века Федор Чудинов, и партизаны-герои ХVII века, боровшиеся против захватчиков-шведов, Иван Роккачу и Иван Окулов, и выдающиеся металлурги В.И. де Геннин, А.С.Ярцов, К.Гаскойн, А.Армстронг, и знаменитый русский поэт и первый олонецкий губернатор Г.Р.Державин, известные народные певцы и сказители А.И.Перттунен, Т.Г.Рябинин, И.А.Федосова, и собиратели их творчества, благодаря которым прошлое карельского народа живо и в наши дни, Э.Лённрот, П.Н.Рыбников, и побывавшие в Карелии знаменитые художники И.И.Шишкин, А.И.Куинджи, И.И.Левитан, и учившийся здесь живописец В.Д.Поленов. А уж сколько тут было ставших знаменитыми путешественников! И.И.Лепехин, Э.Лаксман, Н.Я.Озерецковский, П.Б.Иноходцев, П.И.Челищев и многие другие. Особую категорию составляют люди, побывавшие или пожившие в Карелии не по своей воле, а в качестве ссыльных в «подстоличную Сибирь»: поэт-декабрист Ф.Н.Глинка, С.Раевский, многие рабочие-революционеры.

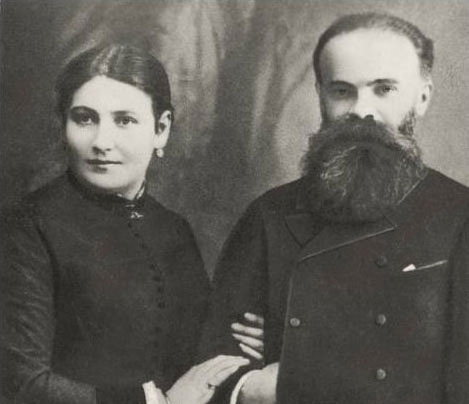

Однако среди имен особого уровня следует, без сомнения, отметить Филиппа Федоровича Фортунатова (1848-1914). Это академик, выдающийся русский языковед, научные заслуги которого получили мировое признание. Его отец был директором Олонецкой губернской гимназии и народных училищ Олонецкой губернии. После выхода отца в отставку в 1863 году семья переезжает в Москву, и уже там Филипп Федорович оканчивает историко-филологический факультет Московского университета, с 1871 по 1873 год находится в заграничной командировке, слушает лекции в Германии, Франции, Англии. По возвращении домой он в 1875 году защищает диссертацию на степень магистра, в 1876 году становится профессором, начинает читать лекции в Московском университете и продолжает свою деятельность в течение 25 лет. Он был лингвистом европейского масштаба и работал главным образом в области сравнительного языкознания. Именно в это время вокруг Ф.Ф.Фортунатова сложилась московская (фортунатовская) лингвистическая школа. В 1880-1890‑х годах она занимала первое место в русском сравнительном языкознании и стояла в ряду знаменитых европейских школ младограмматизма. Среди его учеников можно перечислить более двадцати человек не только в России, но и за рубежом, ставших академиками и широко известными учеными. В 1898 году Фортунатова избирают в члены Академии наук, а в 1902 году он оставляет Москву и переселяется в Петербург, где числится ординарным академиком по отделению русского языка и словесности Санкт-Петербургской академии наук. С этих пор академик живет преимущественно в Северной Пальмире.

Однако в биографию Ф.Ф.Фортунатова, как и многих людей, вторгся господин случай, имевший существенные последствия. Еще с гимназического возраста Фортунатов был знаком с природными памятниками Карелии, а потом в 1893 году ему, по-видимому, захотелось показать своей жене Юлии Ивановне водопад Кивач, который он помнил и любил с детства, и они вместе совершили это путешествие. На обратном пути в их коляске сломалось колесо, им пришлось задержаться на пару дней в Косалме (деревня в 39 км от Петрозаводска), и это место настолько их очаровало, что в течение двадцати лет (с 1894 по 1914 год), то есть до конца жизни Фортунатова, теплое время года – с ранней весны до самой осени – супруги проводили именно там. Там же они познакомились с местным крестьянином Михаилом Башовым, 12‑летняя дочь которого Настя вызвала у них такое восхищение, что Фортунатовы предложили родителям взять ее к себе на воспитание. Соображение пользы для дочери, получавшей таким образом возможность «выйти в люди», победило все родительские сомнения, и простая крестьянская девочка стала приемной дочерью Фортунатовых. Девочка оказалась умным и одаренным человеком, окончила московскую гимназию, и, поскольку у ребенка проявились художественные наклонности, ее стали учить живописи. Но по мере взросления Настя почувствовала сильную тягу к земле и после переезда в Петербург объявила приемным родителям, что хочет заниматься земледельческой наукой. Она поступила на Высшие женские (Бестужевские) курсы, изучала сельское хозяйство и получила профессию агронома, став первой женщиной этой специальности в Карелии. Во время своей учебы на курсах она познакомилась с другой молодой девушкой – Марией Петровной Вельберг, тоже бестужевкой, получавшей образование на отделении русской словесности. Мария Петровна происходила из среды петербургских немцев и была коренной петербурженкой. К несчастью, накануне своей свадьбы она, садясь в конку, упала, попала под колесо, и в результате ей ампутировали ногу до колена, поэтому ей с молодых лет пришлось ходить на протезе с опорой на палочку. Жених моментально исчез. Тогда Настя, будучи с Машей закадычной подругой, презрела всех своих поклонников и увезла Марию в Косалму, как теперь сказали бы, для реабилитации, где она ее и выходила. В скором времени Вельберг тоже стала членом семьи Фортунатовых и вместе с ними жила в Косалме.

Решив прочно обосноваться в этом живописном месте, Фортунатовы стали хлопотать о разрешении на покупку земли и постройку дома, однако усилия результата не принесли. В конце концов Михаил Башов разрешил им строить дом на своей земле, с тем чтобы потом жилье закрепилось за Настей. Дом был довольно просторным, с застекленной верандой, с большим приусадебным участком. Он находился между проезжей дорогой и берегом Кончезера и занимал пространство от речушки, соединяющей Кончезеро с Укшезером, включая территорию современного магазинчика. Существуют мемуары, записанные со слов тогдашних жителей и многочисленных гостей фортунатовской семьи.

Сам Филипп Федорович пил по утрам чай и почти всегда, если была хорошая погода, уходил на свое любимое место – на довольно высокую скалу, под которой теперь находится бывшая дача одного из карельских писателей. Туда, на скалу, ему выносили удобное кресло, и там он проводил целые часы, читал, курил, наслаждался великолепным видом, редактировал кое-какие рукописи. Фортунатов говорил и писал в частных письмах, что, по его мнению, это место самое красивое в мире, куда лучше и заманчивее швейцарской природы, но все удовольствие отравляют комары. Со своими гостями Фортунатовы ездили на Кивач, который очень нравился самому Филиппу Федоровичу. Он любил также кататься с гостями и молодежью на лодках, на лодке же ездил в село Намоево на праздники Бараньего воскресенья (на Ильин день), часто ходил гулять в лес, а также за грибами. Юлия Ивановна любила играть с молодежью, купаться, заниматься рыбалкой, лазать по скалам, увлекалась фотографией.

Дом выглядел очень живописно, так как был окружен прекрасным садом и огородом. Это было царство Анастасии Михайловны. Она сама привозила сюда землю, убирала ненужные камни, облагородила весь участок, работала и как дизайнер, составив план расположения теплиц, грядок, клумб и т. д. Анастасии очень нравилось проводить разного рода эксперименты с растениями, у нее росла не только распространенная в Карелии вообще и в Косалме в частности картошка, но и все другие огородные растения, включая тыкву, в теплицах – огурцы, помидоры, кабачки, о которых тогда там и не слыхивали, перцы, даже бахчевые и виноград. Она занималась масштабной просветительской деятельностью: встречалась с крестьянами, рассказывала, показывала, привозила семена, помогала на их участках.

Филипп Федорович отличался крепким здоровьем, никогда не болел. Тем более неожиданным и оглушительным ударом для окружающих стали его болезнь и смерть. Вернувшись 20 сентября 1914 года после небольшой прогулки домой, он, не раздеваясь, упал на кровать и, не приходя в сознание, через несколько часов скончался. Любовь к академику всех деревенских жителей выразилась и в их трогательных заботах о его похоронах, описанных в воспоминаниях современников. Похоронили ученого на местном кладбище под большой елью. На могиле поставили памятник – большой трапециевидный камень из малинового кварцита с надписью: «Выдающийся русский языковед, академик Филипп Федорович Фортунатов, 1848-1914».

Вскоре после смерти Фортунатова случился пожар, дом сгорел. Оставшиеся домочадцы построили маленький домик и обосновались в нем. Юлия Ивановна осталась здесь навсегда – вплоть до своей смерти в 1921 году. Похоронили ее на том же кладбище, в нескольких шагах от мужа.

После смерти Фортунатовой хозяйками в доме остались Анастасия Башова и Мария Вельберг. Деревня после окончания войны разрослась, здесь появились постоянные жители, была построена школа, вообще вся местность стала популярной зоной отдыха. Анастасия Михайловна занималась культуртрегерской деятельностью в области сельского хозяйства, ее частенько приглашали в Петрозаводск для проведения различного рода семинаров для работников сельского хозяйства Карелии. Мария Петровна преподавала в местной школе. Во время Великой Отечественной войны обе женщины были эвакуированы в Пудож, затем некоторое время провели в г. Сортавала, где Анастасия Михайловна ведала садово-огородным хозяйством ЦК (имеется в виду Карело-Финская ССР). За отличную работу и высокие показатели ее наградили финским домиком, который был перевезен в Косалму и стал постоянным жилищем обеих женщин вплоть до их смерти. Мария Петровна учила всех местных ребятишек, и они, став взрослыми, все равно постоянно приходили к ней за советом, с рассказами о своем житье-бытье, делились с ней радостями и заботами, собирались, как они говорили, «на беседу». Кстати, обе женщины похоронены на кладбище в Царевичах, и могиле Анастасии Михайловны, за которой раньше ухаживали ее еще остававшиеся в живых родственники, теперь тоже требуются уход и внимание.

Весь земельный участок бывшего фортунатовского дома, значительно урезанный еще после войны, после смерти Анастасии Михайловны в 1962 году перешел в руки профессора литературы Петрозаводского государственного университета И.П.Лупановой, которая незадолго до своей кончины продала его некоей бизнес-леди. Новая хозяйка, начав какое-то кирпичное строительство на купленном участке, вскоре умерла, а ее муж все забросил. Кажется, соседи знают, что у него есть взрослые дети и что их можно найти. Тем не менее небольшой домик, в котором столь долгое время бережно сохранялась память о прежних хозяевах и всегда было много гостей из мира науки и литературы, стоит в запустении и скоро, возможно, будет снесен.

В наше время, слава богу, после длительной амнезии к народу постепенно возвращается память, восстанавливаются церкви и соборы, предпринимается консервация тех памятников культуры, которые уже не подлежат восстановлению, воздвигаются памятники людям, имена которых долгое время были вычеркнуты из нашей истории и культуры. Вот и возникает вопрос: почему же в Карелии существуют мощные и плохо вписывающиеся в городские пейзажи памятники советской эпохи, но не закрепляется память о тех, кто действительно представляет собой мировую славу России?

Одним из таких людей и является Филипп Федорович Фортунатов. Для нас важно теперь, что связанное с его именем место из простой карельской деревни превратилось фактически в небольшой и своеобразный научный центр. Помимо того что к хозяевам приезжало много гостей-ученых из разных стран, здесь по соседству, в Царевичах, жил на своей даче П.А.Лавров, филолог-славист, впоследствии академик. Он постоянно навещал Фортунатовых. Часто гостил и ученик Фортунатова М.М.Покровский, языковед и литературовед, тоже впоследствии академик. Он любил уединяться где-нибудь на озере и ловить рыбу удочкой. Среди гостей-коллег Фортунатова следует назвать академика А.А.Шахматова, профессора Йенского университета О.Шрадера, профессора Хельсинкского университета Й.Ю.Микколу с женой, югославского академика И.Ягича, финскую писательницу Майлу Талвио, профессора Ф.Сольмсена, голландскую лингвистку А.А.Круазеван дер Коп. Во время пребывания в Косалме Филипп Федорович не оставлял своих научных занятий: он редактировал рукописи, присланные ему из Петербурга, а также занимался словарем местных диалектов. Здесь он познакомился с учителем Святозерского одноклассного училища М.Д.Георгиевским, составлявшим русско-карельский словарь, который бы стал подспорьем для русских учителей, обучающих карельских детей. К этому словарю Фортунатов написал предисловие и сам проверял рукописные материалы Георгиевского в некоторых местностях. Сохранившиеся корректуры словаря с его правкой свидетельствуют о большом внимании, которое он уделял этой работе. Словарь был опубликован в 1908 году. В знак глубокого уважения к Фортунатову он и Юлия Ивановна в 1913 году были приняты в действительные члены Общества изучения Олонецкого края.

Память о Фортунатове-студенте сохраняется даже в нашем немецком побратиме – университетском городе Тюбингене, где Фортунатов провел некоторое время, занимаясь под руководством профессора Рудольфа Рота изучением Ригведы и Авесты, о чем также свидетельствует мемориальная доска на одном из зданий тамошнего университета. Для современной молодежи будет небезынтересно узнать, что предшественники компьютеров – ЭВМ (электронно-вычислительные машины) – были созданы с использованием лингвистической теории Ф.Ф.Фортунатова, за которую он в свое время подвергался немалой критике, так как она строилась по формальному принципу. Но когда возникла надобность в обучении ЭВМ «говорить», то есть понадобились технические, формальные языки для распознавания речи (помните: Фортран, Алгол, Кобол, Паскаль, Бейсик, Си, Пролог и т. д.), тут и пригодился структурный и формализованный подход к языку Фортунатова. Развивая эту мысль, можно сказать, что все, пользующиеся современными гаджетами, так или иначе должны быть благодарны Фортунатову.

По мере разрастания бывшей деревни менялся ее облик: исчезло деревенское кладбище, на котором был похоронен Фортунатов, были срублены многие деревья. Должна оговориться: кладбище вроде бы существует, поскольку кроме могилы Фортунатова есть и еще три захоронения, но по документам оно не числится. На территории бывшего фортунатовского владения появились новые хозяева со своими новыми домами и т. д. Сама я, будучи студенткой, впервые приехала в Косалму в 1963 году, познакомилась с Марией Петровной, затем бывала там очень часто, общалась с ней и вместе с другими гостями продолжавшего быть гостеприимным домика убирала могилу Фортунатова от зимнего мусора, упавших веток, листьев. Меня всегда удивляло, что почти никто из коренных или давнишних жителей Петрозаводска и понятия не имеет, что в Косалме есть какая-то могила, да еще такого знаменитого человека. Я очень много работала с немцами, да и гостей-соотечественников было немало, все хотели посмотреть Кивач, и я всегда, проезжая мимо, не упускала случая остановиться и рассказать, кто здесь упокоился навеки. И, конечно, все всегда лишь разводили руками от изумления при виде того, что память о таком выдающемся человеке не имеет достойного выражения.

Исходя из принятой ныне максимы экономической пользы, можно добавить, что теперь, когда появились различные виды туризма, следовало бы позаботиться и о такой ветви, как научно-познавательный туризм. А если бы еще наш университет принял идею похлопотать о присвоении ему имени знаменитого ученого, для чего наличествуют несомненные предпосылки, то в Косалму стали бы приезжать многочисленные гости и из университета, в том числе участники Фортунатовских чтений, проводимых с 2018 года, и из Карелии. Здесь вырисовывается возможность создания интересных проектов. После смерти И.П.Лупановой в 2003 году за могилой никто больше не следил и не ухаживал. Правда, несколько лет назад состоялся выезд студентов ПетрГУ на воскресник, и могилу прибрали, но, к сожалению, это была одноразовая акция.

Сейчас просиял луч надежды в отношении оформления и облагораживания этого захоронения. Дело в том, что петрозаводчанка Екатерина Лобастова, ведя архивный поиск интересующих ее документов, ознакомилась и с историей жизни Ф.Ф.Фортунатова, и с местонахождением его могилы. И, как многие до нее, пришла в удивление и негодование от ее вида. Она решительно взялась за это дело, в сентябре 2020 года организовала субботник с участием волонтеров и представителей Института русского языка Карельского филиала РАН, и под ее направляющим началом были прибрана могила, спилены старые тополя, грозившие обрушением на памятник и прилегающую территорию, подправлена ограда. Теперь, по крайней мере, с дороги видно, что это некая достопримечательность. Но, конечно, требуются дальнейшие работы по благоустройству. В былые времена в подобных случаях коллеги по профессии и все заинтересованные в развитии культуры лица открывали так называемый подписной лист и таким образом принимали участие в реализации того или иного доброго намерения. Не оживить ли и нам эту старую традицию?

Валентина ДВИНСКАЯ, Республика Карелия

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии