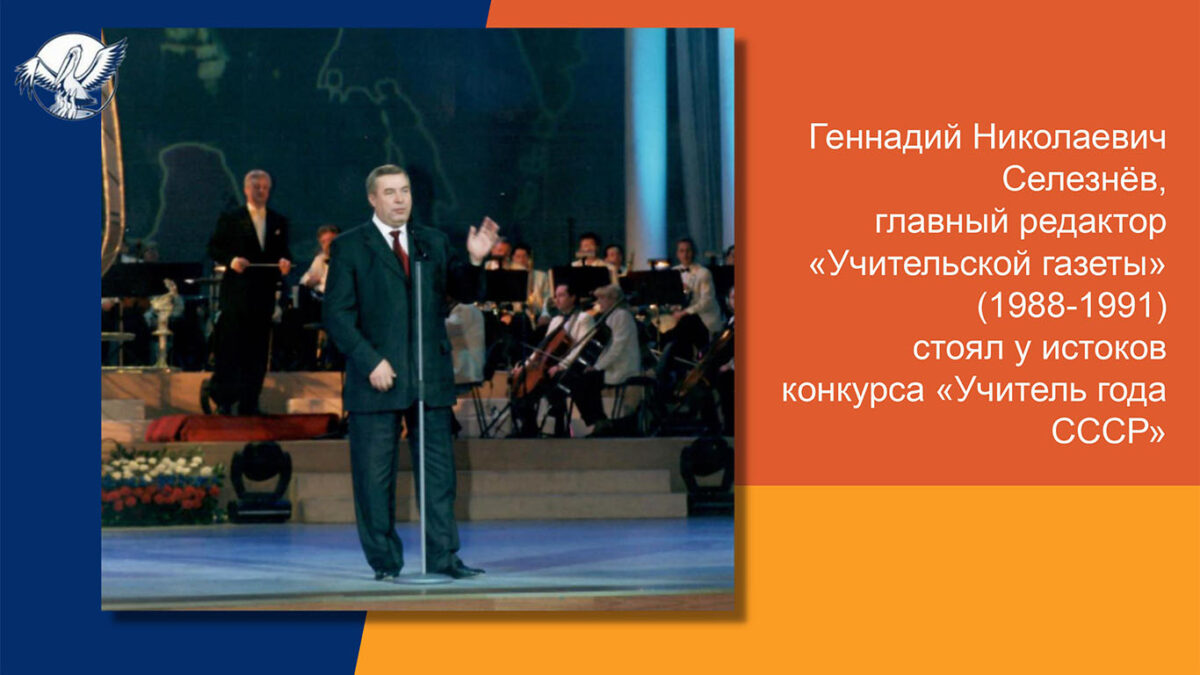

В год столетия «Учительской газеты» мы вновь и вновь возвращаемся к важным вехам в ее истории, одна из которых имеет непосредственное отношение к конкурсу «Учитель года». Две юбилейные даты – 100‑летие газеты и 35‑летие конкурса – прочно связаны между собой. У них одна судьба, они зеркало прошлого и настоящего (хочется верить, и будущего) нашей школы. Именно это профессиональное состязание, получившее широкое признание в обществе и государстве, рождалось на страницах нашего издания. Мы были его создателями и все эти годы учредителями и соорганизаторами. Мы стали летописью конкурса, зафиксировав все происходившие на нем события – от века XX до наших дней. Наконец, не снижая темпа участия во всем, что связано с конкурсным движением, с тем же запалом, который был в начале его пути, продолжаем вносить свою лепту в его процветание, рассказываем о нем нашей многомиллионной читательской аудитории, которая появилась благодаря сетевому изданию «Учительская газета», новым форматам общения с педагогами страны через ее ежемесячные печатные версии. Полагаем, что цикл публикаций о том, как рождался, становился, развивался конкурс «Учитель года», будет интересен широкому кругу читателей, а особенно его участникам. Вспомним слова Козьмы Пруткова: «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь». А еще, конечно же, снова скажем слова благодарности тем, кто спроецировал конкурсную идею и запустил ее в 1989 году: Геннадию Селезневу, тогда главному редактору «Учительской газеты», Владимиру Жукову, редактору школьного отдела, а также журналистам, поддержавшим их инициативу…

Ищем нового учителя

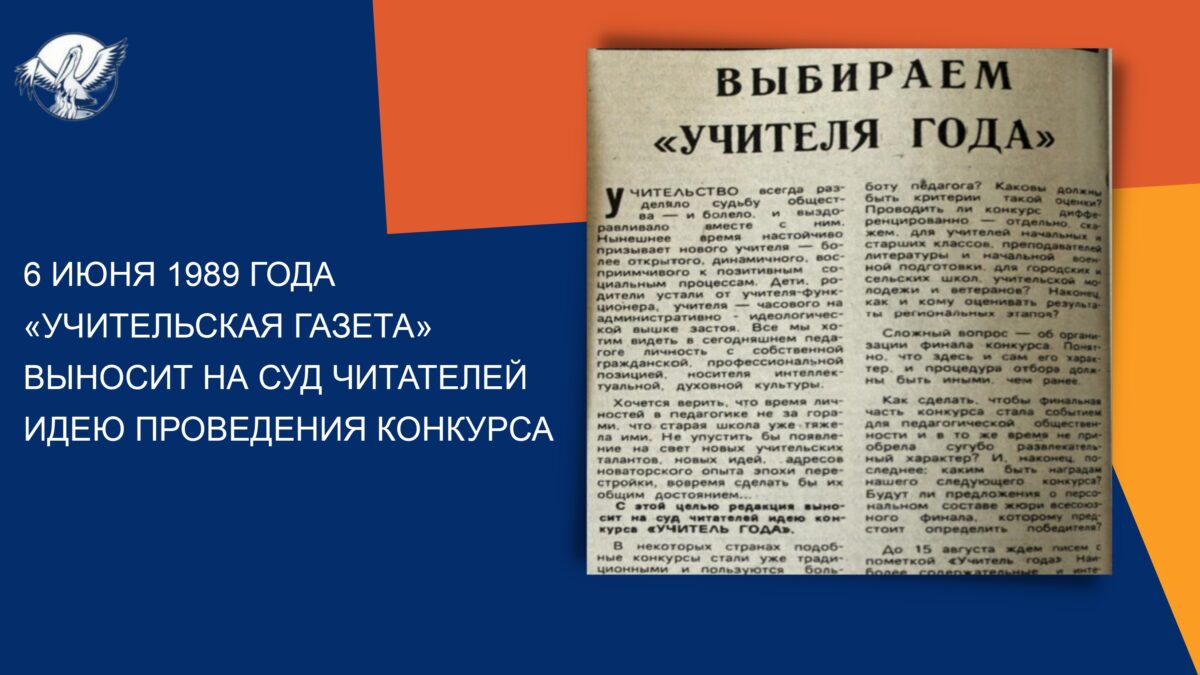

Начала газета с того, что призвала читателей к обсуждению самой идеи.

Публикация «Выбираем учителя года», которая появилась в «Учительской газете» 6 июня 1989 года (как не отметить здесь такое символическое совпадение с датой – числом и месяцем рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина!), определила векторы развития конкурса, его философию и модель. В ней кратко и емко были сформулированы основные идеи и подходы, с которыми инициаторы обращались к учительству страны, а также поставлены вопросы, ответы на которые могли бы помочь выработать правильные стратегию и тактику проведения конкурса.

Эту важную, знаковую публикацию в истории конкурса можно назвать документом номер один, определившим его цели и сверхзадачи.

Редакция написала: «Учительство всегда разделяло судьбу общества – и болело, и выздоравливало вместе с ним. Нынешнее время настойчиво призывает нового учителя – более открытого, динамичного, восприимчивого к позитивным социальным процессам… Все мы хотим видеть в сегодняшнем педагоге личность с собственной гражданской, профессиональной позицией, носителя интеллектуальной, духовной культуры. Хочется верить, что время личностей в педагогике не за горами, что старая школа уже тяжела ими. Не упустить бы появления на свет новых учительских талантов, новых идей, адресов новаторского опыта эпохи перестройки, вовремя сделать их общим достоянием.

С этой целью редакция выносит на суд читателей идею конкурса «Учитель года».

В некоторых странах подобные конкурсы стали уже традицией и пользуются большой популярностью. Например, в США учителя года удостаивает приема сам президент страны. Давайте посоветуемся, каким мог бы быть подобный конкурс у нас.

Что, если мы пригласим участвовать в нем учителей, преподавателей начальных, восьмилетних, средних школ, профтехучилищ, техникумов со стажем работы, как правило, не менее двух лет? Способы выявления пусть будут многообразны – это и самовыдвижение, и инициатива отдельных учителей, педагогических коллективов, учащихся и их органов самоуправления, родителей, общественных организаций, советов по народному образованию и органов просвещения всех уровней.

Далее о процедуре отбора лучших. Оценивать ли только урок или также внеурочную работу педагога? Каковы должны быть критерии такой оценки?

Проводить ли конкурс дифференцированно – отдельно, скажем, для учителей начальных и старших классов, преподавателей литературы и начальной военной подготовки, для городских и сельских школ, учительской молодежи и ветеранов? Наконец, как и кому оценивать результаты региональных этапов?

Сложный вопрос – об организации финала конкурса. Понятно, что здесь и сам его характер, и процедура отбора должны быть иными, чем ранее.

Как сделать, чтобы финальная часть конкурса стала событием для педагогической общественности и в то же время не приобрела развлекательного характера? И наконец, каким быть наградам нашего конкурса? Будут ли предложения о персональном составе жюри всесоюзного финала, которому предстоит определить победителя?

До 15 августа ждем писем с пометкой «Учитель года». Наиболее содержательные и интересные предложения будут опубликованы, а их авторы – приглашены в Москву на финал конкурса. С учетом читательских мнений редакция и созданный ею оргкомитет разработают Положение о конкурсе «Учитель года», которое мы опубликуем в сентябре-октябре.

Мы рассчитываем на поддержку Госкомитета СССР по народному образованию, ЦК Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, ЦК ВЛКСМ, Советского фонда культуры, творческого Союза учителей СССР, общества «Педагоги – за мир», Ассоциации педагогов-исследователей. Как и любой общественной инициативе, конкурсу понадобятся спонсоры, в связи с чем приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные государственные и общественные организации, предприятия и хозяйства, кооперативы».

Так, редакция «Учительской газеты», которую в те годы возглавлял Геннадий Николаевич Селезнев, взялась за разработку концепции конкурса: собирала вокруг себя мыслящих и неравнодушных педагогов, размышляла, спорила, вынашивала его идеологию. Предстояло увидеть и открыть не только учителя – профессионала в своем предмете, но личность с неординарным педагогическим мышлением, к тому же человека гуманного, демократичного, коммуникабельного, думающего, с широким кругозором, способного расти в профессии и вдохновлять на развитие коллег.

Задать правильные эталоны

Педагоги со всей страны (тогда Советского Союза) живо откликнулись на этот призыв. В редакцию «УГ» буквально посыпались письма с предложениями. Так, 11 июля 1989 года в новой рубрике «Учитель года» И.Лернер, доктор педагогических наук, выразил опасение, что конкурс «в равной мере может оказаться полезным или вредным в зависимости от той или иной концепции оценки учителя и организации конкурса». Ученый из Москвы предложил наблюдать и замерять мастерство учителей объективными средствами (тестами) в их же школах или в методических центрах, где они могли бы дать серию уроков в новой для них ситуации. В любом варианте непременно то, что оценка экспертов должна учитывать знания учащихся, умение применять их в стереотипной и новой ситуациях, а также интерес к учению и вклад учителя в воспитание школьников. Он подчеркнул, что работу учителя необходимо оценивать по целостной, а не «малочасовой», как он выразился, теме. И хотя в высказываниях ученого было больше сомнений, чем уверенности в целесообразности подобного педагогического состязания, прозвучали весьма конкретные предложения, которые потом вошли в модель конкурса, а именно то, что он должен стать многоступенчатым, включающим в себя областной, «кустовой», общесоюзный этапы. Тогда впервые прозвучало возможное число финалистов – от 10 до 15 конкурсантов, которые будут давать открытые уроки. И.Лернер предложил записывать уроки на видеопленку, чтобы экспертам не ездить в отдаленные районы, а также для объективности проводить по одним дидактическим критериям тестовые замеры при завершении изучения темы и в соответствии с программными требованиями. Было высказано предложение проводить конкурс все же раздельно для разных ступеней обучения.

Главным выводом стало то, что проведение конкурса по критериям, не учитывающим нормы современной педагогики, может принести вред, ибо требования к учителю, которые будут предъявлены, будут восприняты в качестве эталона. Вместе с тем создание правильного эталона и его предъявление в общесоюзном масштабе могут оказать экономное по усилиям и времени влияние на значительную часть учителей страны. Свои размышления И.Лернер закончил словами: «Важно не испортить хороший замысел».

В этой же публикации Г.Большаков, директор ногликской средней школы №1 из Сахалинской области, с большим оптимизмом принявший инициативу проведения конкурса в СССР, предложил призвать к участию всех учителей, в том числе молодых, имеющих двухлетний стаж. Он заметил, что оценивать учителя нужно и по уроку, и по внеурочной работе и рассматривать это как единый процесс. Критерием оценки, по его мнению, должны стать «творческая деятельность учителя в течение учебного года, отработка и распространение своего метода, приема, новации и, конечно же, конечный результат: знания, воспитанность детей, обучаемых этим учителем». Он внес предложение (по сути, поддержал мнение журналистов «Учительской газеты», которое затем вошло в канву идеологии конкурса) о том, что конкурс первоначально не должен быть дифференцированным по учебным предметам, стажу работы. Важно, чтобы творческий коллектив определял и выдвигал в число претендентов лучшего из числа своих коллег на районный уровень, затем в республику, область. Прозвучала еще одна важная идея, которая в дальнейшем на протяжении всей истории конкурса «Учитель года» не раз выдвигалась как новация и бурно обсуждалась в педагогическом сообществе: нужно проводить конкурс по отдельным предметным областям.

Директор из Сахалинской области по этому поводу сказал примерно так: да, конкурс может трансформироваться и проводиться по отдельным предметам, но только в том случае, если будут создаваться общественные ассоциации учителей-предметников и они будут выявлять и объявлять своих победителей (учителей ассоциаций), а затем делегировать их на всесоюзные творческие встречи, например, в «Останкино» в День учителя. Такая встреча может стать «всесоюзной трибуной распространения всего лучшего, что выявилось за учебный год в Союзе».

Каким я вижу победителя

Активное обсуждение идеи проведения в СССР профессионального конкурса среди педагогов продолжалось несколько месяцев и затрагивало разные его составляющие. В середине лета 1989 года, 15 июля, на первой полосе газеты в рубрике «Учитель года – каким я его вижу» было напечатано мнение доцента кафедры педагогики Харьковского университета В.Михайловского: «Полностью одобряю идею конкурса. Главное – это новое педагогическое мышление, основанное на идеях природосообразности воспитания, лучше всего выраженного в педагогике сотрудничества».

В этом же году в номере от 27 июля «УГ» поднимает еще одну тему – «Как защитить талант». С такой публикацией выступила воспитатель-методист из школы №16 Калуги Г.Кузьмина, заметив, что «объявленный конкурс сумеет помочь непризнанным талантам».

В статье заслуженного учителя Молдавской ССР С.Лукашенко «Пусть рассудит жизнь» прозвучало предложение завершать конкурс проведением всесоюзного слета учителей – победителей республиканских конкурсов, что и сейчас звучит свежо и актуально.

«Одной из главных задач конкурса мог бы стать поиск индивидуальности: важно помочь каждому учителю найти в себе главное, свою суть, свою изюминку», – написала Римма Федоровна Боброва из Кемерова. «Идею конкурса приняла всей душой», – сообщила она в письме.

А выпускник Томского университета, учитель сельской школы деревни Волевка Витебской области В.Гильков попытался описать портрет будущего победителя, в частности учителя русского языка и литературы: «А что же ставить во главу угла оценки учителя года – словесника? Думаю, прежде всего чувство юмора, высокую общую культуру, интеллигентность, владение своим предметом и десятком смежных, знание наизусть сотен стихов и поэм, умение проявить находчивость в любых ситуациях, умение уложиться в 45 минут урока». В статье «Вы меня развеселили» в номере, вышедшем 10 августа в том же 1989 году, педагог перечислил 11 пунктов – критериев для победителя, и среди них были именно те, которые впоследствии демонстрировали на финале конкурса практически все филологи, получившие статус абсолютных победителей. Помимо уже названных это умение передать близко к тексту содержание тысяч романов, повестей, рассказов отечественных и зарубежных писателей. А также владение методикой, научность изложения изучаемого материала, умение работать с любым контингентом учащихся и в любых условиях, артистичность и доходчивость при изучении самой трудной темы, нестандартность мышления, умение вести урок так, чтобы дать импульс мысли и воображению, умение задавать вопросы, а не только отвечать на них… Автор скромно заметил, что обладает такими качествами. Поэтому вряд ли сможет победить на конкурсе. Заметим: автор явно ошибался. Наверняка бы победил, оказавшись на конкурсе. Обладатели именно тех самых описанных им качеств и талантов – учителя-словесники Александр Сутормин, Олег Парамонов и Михаил Нянковский, Владимир Морар, Андрей Успенский, Вита Кириченко, Евгений Славгородский, Александр Шагалов, Лариса Арачашвили, Олег Янковский (да и многие другие участники) – в разные годы и получали на конкурсе звание абсолютного победителя.

Неустанно следуя педагогике сотрудничества, «Учительская газета» публиковала письма, которые приходили не только из разных сел, городов, республик Советского Союза, но и из других стран.

Георгий Пенев, учитель болгарского языка из города Тервел (Болгария), также поддержал конкурсную идею и отметил качества, необходимые учителю года. Прежде всего он должен иметь отличную профессиональную подготовку не только по своей специальности, но и по предметам, тесно связанным с ней, неустанно следовать педагогике сотрудничества, отличаться активной и результативной внеклассной и внешкольной деятельностью, участвовать в общественной жизни коллектива и города (поселка), пользоваться уважением и авторитетом среди учеников, родителей и коллег, сотрудничать с педагогической печатью, делиться своими творческими успехами. Выдвижение на конкурс, по мнению Георгия, должно осуществляться с учетом мнения профсоюзного, административного и ученического руководства, родительского актива и представителей органов управления образованием, а решение приниматься не менее 75% членов учительского коллектива.

Он предложил участвовать преподавателям по всем предметам, разделив их на две группы по возрасту: до 40 и после 40 лет. При этом допущенные кандидаты в первую очередь должны провести состязательный урок в незнакомой школе на звание «Учитель района». На втором туре присуждается звание «Учитель области», а для получения титула «Учитель республики» кроме урока надо принять участие в защите творческих достижений в личной педагогической практике.

Читатели присылали предложения по процедуре судейства, дискутировали о том, как построить, говоря современным языком, траекторию индивидуального развития учителя. Состоялось реальное, никем не ангажированное, по-настоящему профессиональное общественное обсуждение. А результат известен. В стране появился конкурс «Учитель года». Газета взяла на себя кропотливую и профессиональную работу по запуску самого конкурса. Разработала подходы, определила глубинные концептуальные основания, которые и сегодня не утратили своего значения и смысловой ценности.

Старт дан!

Бурные дискуссии, серьезный анализ предложений читателей завершились созданием положения, давшего старт конкурсу. Накануне нового, 1990 года на первой и второй полосах появилась публикация с заголовком «Итак, начинаем!». Номер «Учительской газеты», который вышел в свет 30 декабря 1989 года, можно считать отправной точкой, началом большого пути в конкурсном движении.

Положение о конкурсе «Учитель года» определило его главные смыслы и ценности, его задачи: выявление талантливых педагогов, распространение их опыта, формирование общественных представлений о том, каким должен стать учитель эпохи перестройки, какой вклад может внести конкурс в разработку современной системы оценки и стимулирования учительского труда. К участию в конкурсе приглашались учителя начальных, неполных средних и средних школ всех типов, преподаватели профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений. В оргкомитет следовало направить документы, такие как личное заявление, отзыв о деятельности претендента от учеников, родителей, коллег, совета учебного заведения (педагогического совета), представителей педагогической общественности, органов управления народным образованием, ученых, методистов (на выбор претендента).

Положение предписывало необходимость краткого описания собственного опыта. По желанию претендент мог прислать и другие творческие работы, рекомендации, отзывы. Участие в конкурсе, что важно подчеркнуть, объявлялось добровольным, выдвижение кандидата могло осуществляться и как самовыдвижение, и доверенным лицом, например профсоюзом или лицом, группой лиц, организаций, знакомых с педагогической деятельностью претендента и ее результатами.

В положении подробно описывалась логистика организации конкурса, которая предполагала создание оргкомитетов, а также проведение при участии органов управления образованием районных городских или областных, краевых, окружных, республиканских педагогических конференций, которые обсуждали бы организационные вопросы по конкурсу и избирали жюри. Деятельности жюри в документе отведен специальный раздел, в котором представлены принципы и механизмы его формирования, обозначены показатели, по которым будет оцениваться деятельность претендента на звание учителя года. Это прежде всего профессиональное знание предмета преподавания (следует обратить особое внимание на этот пункт при перечислении критериев оценивания конкурсанта в том числе тем, кто в разные годы, да и в наше время, оппонируя и критикуя конкурс, обвиняет его в недостаточном внимании к предметной компетенции учителя). Далее следует то, что не менее важно для учителя и характеризует уровень его педагогической квалификации, – это знание основ педагогики, психологии, физиологии ребенка, владение методикой преподавания, умелое использование передового и новаторского опыта и, конечно же, методическое мастерство, способность к творчеству, импровизации, показ собственных новаторских находок, демонстрация индивидуального творческого почерка. Концептуально важным, на наш взгляд, стал факт включения в Положение о конкурсе таких смысловых и ценностных понятий, как «неординарность и глубина педагогического мышления», «гуманизм», «демократизм», «организаторские и коммуникативные качества», «отношение к педагогу его учеников», «результативность».

В разделе, посвященном процедуре оценивания, прозвучала идея о том, что кандидатуры в жюри всесоюзного финала выдвигаются на основе их прямого персонального выдвижения через «Учительскую газету» с последующим утверждением с учетом мнения большинства читателей. Данная позиция, вошедшая в первое Положение о конкурсе, но не имевшая продолжения в последующих официальных документах, несла важный глубинный смысл: изначально подчеркивалось, что в педагогическом состязании такого рода не должно быть места формализму, бюрократическому контролю, его стезя и сверхзадача – максимальная открытость, приоритет профессиональной общественной экспертизы, привлечение в жюри известных и авторитетных педагогов, психологов, ученых, методистов. Такая негласная, но демократическая по своей природе традиция, при которой важны не должность и звания, а уровень компетенции и признание экспертов в педагогическом сообществе, долгие годы оставалась важнейшим принципом формирования жюри. В какой-то мере она укоренилась и в той или иной степени удерживалась в истории конкурсного движения, не всегда, однако, ровно и без препятствий.

В документе, который закладывал основы конкурса, перечислялись методы изучения деятельности претендента: письменные отзывы учащихся, их родителей, коллег, непосредственное посещение уроков, личное наблюдение, беседы с учениками, родителями, коллегами, изучение творческих работ, творческие задания. Отмечалось, что все это может происходить с согласия претендента.

Послесловие

Обращаясь в 1990 год, когда в стране прошел первый конкурс «Учитель года СССР» (о нем подробно расскажем в следующем номере), напомним о том, что накануне его проведения журналисты «Учительской газеты» предложили читателям принять участие в обсуждении главного символа и приза конкурса, изначально отдав голос своему кандидату в призеры – пеликану как символу самопожертвования, сострадания и милосердия. Приходили и другие предложения: сделать, например, эмблемой конкурса священного ибиса, музу Уранию с глобусом и циркулем, учителя Геракла кентавра Хирона. Но все-таки победила птица, окутанная множеством легенд, образов, ассоциаций, близких учительской профессии. Почему пеликан стал символом конкурса и чем объяснить и по сей день притягательность его образа, попыталась рассказать в своей статье «Nostro pellicano. И правда – наш!» («Учительская газета» №39 от 12 сентября 2023 года).

Пеликан был утвержден в качестве официального приза конкурса «Учитель года». Облечь его в художественную форму взялась художник по стеклу член Союза художников СССР С.Саркисова. Первых хрустальных пеликанов создавали на Гусь-Хрустальном стекольном заводе во Владимирской области, затем организаторы обратились к услугам Дятьковского хрустального завода, основанного в Брянской области еще 1790 году. Последние годы эти призовые изделия из стекла изготавливаются на других заводах. Так была заложена основа для объявления в СССР конкурса «Учитель года». Положение, подготовленное коллективом «Учительской газеты», было согласовано и одобрено Госкомитетом СССР по народному образованию и во многом предопределило успешную судьбу конкурса «Учитель года России», которому в этом году исполнится 35 лет!

Ирина ДИМОВА, президент Общероссийской организации лидеров образования «Учитель года», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, профессор Академии гуманной педагогики Ш.Амонашвили, член оргкомитета конкурса «Учитель года России»-2024

Продолжение в следующих номерах

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии