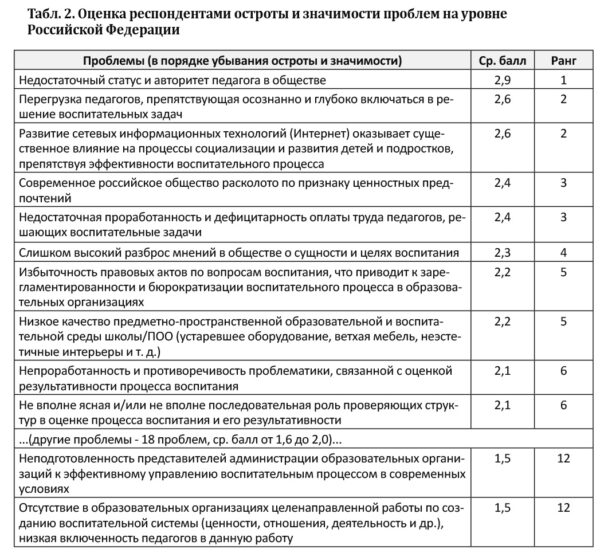

Как видим, формула обобщенной оценки проблем представителями педагогического сообщества примерно такова: «Мы все делаем хорошо, тогда как проблемы воспитания исходят от внешней среды – общества, государства, вызовов эпохи». В числе проблем, провоцируемых государством, нетрудно заметить помимо недостаточного финансирования и перегрузки педагогов также избыточность нормативно-правовых актов и потенциально негативную роль проверяющих структур в оценке процесса и результатов воспитания (см. табл. 2). С одной стороны, такая оценка ситуации педагогами, которые самоотверженно и с энтузиазмом работают в составе инновационных площадок, вполне понятна и во многом правомерна. Однако, с другой стороны, здесь существует серьезный риск, связанный с недооценкой педагогами собственных профессиональных дефицитов, неготовностью к активному профессиональному саморазвитию, застреванием педагога в своих профессиональных стереотипах. С этой точки зрения можно квалифицировать полученные данные как перекладывание ответственности за недостаточно результативную работу воспитательных систем в изменившейся ситуации на внешние факторы и государственные институты. Или даже как потребительское отношение к последним («Вы сначала создайте нам условия…»).

Окончание. Начало в №40

Этот вывод подтверждается и другими результатами, полученными в ходе опроса. Так, острота почти всех проблем на уровне Российской Федерации и региона оценивается значительно выше, чем на уровне образовательной организации («Мы работаем качественно и эффективно, нам удается решать общие проблемы лучше, чем другим»), и ни в одном случае наоборот. При этом представители детских садов и школ самый высокий индекс проблемности присваивают федеральному уровню, тогда как представители колледжей во многих случаях полагают, что в их регионе уровень проблемности выше, чем в масштабах всей страны. Еще один интересный факт: негативное влияние сети Интернет на процессы социализации и развития личности (показатель внешних условий) входит в тройку наиболее острых проблем, тогда как дефицит «Неготовность значительной части педагогов к решению воспитательных задач в работе с использованием ресурсов сетевой (цифровой) образовательной среды» участники опроса не включили в число наиболее значимых.

Вывод состоит в том, что известный консерватизм, характерный для профессиональной позиции и профессиональной деятельности педагога-воспитателя, в условиях возрастающей динамики перемен несет с собой все более серьезную угрозу. Руководители и педагоги образовательных организаций связывают общую проблемность в сфере воспитания с характером внешних условий, а не с недостаточным качеством собственной профессиональной деятельности. «Звездный» тип организационной культуры, характерный для системы образования, опирается на ощущение удовлетворенности педагога собой и своей профессиональной деятельностью, выступает серьезным препятствием для внедрения новых подходов в процессе воспитания и развития личности.

Заключительный вопрос анкеты был направлен на выявление мнений педагогов об угрозах и рисках, которые могут блокировать эффективное достижение воспитательных целей в предстоящий период (см. диаграмму 2).

Как наиболее острые расцениваются респондентами угрозы, исходящие от государства (вал отчетности и формализация процесса воспитания; репрессивный стиль работы проверяющих структур; очередное изменение вектора государственной образовательной политики). Наиболее ярко проявляется ощущение этих рисков представителями общеобразовательных школ. С одной стороны, эта позиция вполне объяснима известными противоречиями и моментами непоследовательности в государственной образовательной политике, особенностями ее проведения в жизнь в различные моменты времени. Однако, с другой стороны, в такой позиции ощущается ярко выраженный протест образовательных организаций против любого внешнего (управленческого) вмешательства в их деятельность, в организацию и реализацию воспитательного процесса.

Риски, связанные с изменением общественно-политической повестки дня (на уровне ценностей), а также с недостаточным качеством работы самой системы образования по решению воспитательных задач, не были отмечены участниками опроса как значительные.

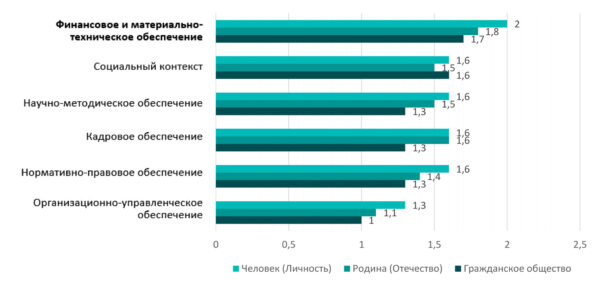

Обобщенный анализ ответов позволил определить уровень психологической напряженности по отношению к разным типам проблем и угроз со стороны участников опроса. Наибольшую напряженность по всем категориям участников вызывают проблемы финансового и материально-технического обеспечения образовательного процесса в контексте решения воспитательных задач. Общая ситуация в образовании, на взгляд респондентов, может быть описана словами «хроническое острое недофинансирование». Наименьшую напряженность вызывают проблемы, связанные с организацией воспитательного процесса и управлением. С учетом выводов, уже обозначенных выше, можно предположить, что респонденты рассматривают модели управления воспитательным процессом, существующие в их образовательных организациях, как «безусловно качественные» или даже как «эталонные». Но и на уровне региона и всей Российской Федерации проблемы организационно-управленческого характера не вызывают у респондентов субъективной напряженности, в их глазах несовершенство управления воспитательным процессом меньше всего повинно в проблемах воспитания.

Один из наиболее интересных результатов анализа: обнаружена заметная разница в уровне субъективной психологической напряженности у представителей различных ценностно ориентированных групп (см. диаграмму 3).

В тех образовательных организациях, где главной базовой воспитательной ценностью выступает «гражданское общество», общее ощущение напряженности заметно слабее. Здесь проблемы и риски ощущаются менее остро, чем в образовательных организациях, приоритетно опирающихся на ценности «человек (личность)» и «Родина (Отечество)». Мы объясняем это следующим образом.

Ценность «гражданское общество» имеет внутренне более целостный и зрелый характер, сбалансированно интегрируя в себе личностно- и социоцентрированные смыслы и тем самым способствуя большей сбалансированности всей воспитательной системы, а также укреплению социального оптимизма включенных в нее педагогов. Образовательные организации, воспитательный процесс в которых приоритетно опирается на базовую ценность «гражданское общество», по всей видимости, наиболее успешно справляются с возникающими проблемами в сфере воспитания, не перекладывая за это ответственность на внешние условия и органы государственного управления.

Подведем итоги. Достаточно обширное исследование лучших практик организации воспитательной работы в детских садах, школах и колледжах России выявило наличие проблемных зон не только во внешней социокультурной среде, но и в самих воспитательных системах. Руководители и педагоги образовательных организаций имеют достаточную готовность для открытого взаимодействия с социумом, но одновременно ощущают антагонизм по отношению к тенденциям развития этого социума.

Ролевая позиция педагога как проводника государственной социальной и образовательной политики в школе и в обществе вступает в противоречие с его личностной позицией, отягощенной недоверием к государству и его институтам, пессимизмом по отношению к целям социально-экономического развития. В общественном сознании и государственной образовательной политике доминируют социально ориентированные ценности, в то время как повседневной реальностью процесса воспитания уже стал новый образ жизни, поведения и деятельности, основанный на ценностях человекоцентризма и индивидуализма.

В этой ситуации усилия научных и практических разработок в сфере воспитания должны быть приоритетно направлены на устранение дисбалансов и противоречий, деформирующих общественное сознание граждан современной России. Это в том числе противоречия между развитием личности человека и его социальной адаптацией, между интересами различных участников и благополучателей процесса воспитания детей и молодежи (государства, экономических структур, образовательных институтов, местных сообществ, семьи, обучающихся), между прошлым и будущим в целеполагании и содержании воспитательного процесса.

Базовыми ценностями воспитания в этих условиях становятся социальная солидарность, «умное доверие» и договороспособность, инструментами – социальный диалог и сетевое партнерство. Отечественное педагогическое наследие, традиционные российские воспитательные идеалы нам предстоит адаптировать к условиям современного технико-технологического контекста, преломляющегося в особенностях социализации, идентификации и самоопределения нового поколения в сетевой (цифровой) социокультурной среде.

Александр КОНДАКОВ, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, генеральный директор ООО «Мобильное электронное образование»

Игорь СЕРГЕЕВ, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии