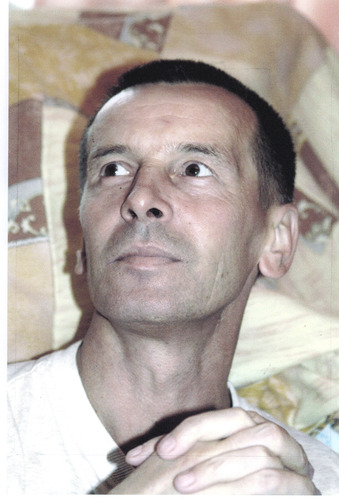

26 декабря 2014 года русскому поэту Валерию Прокошину исполнилось бы 55. Уже почти 6 лет, как его нет с нами. Но остались его стихи. Прочитайте их. Откройте для себя по-настоящему большого Поэта.

Так бывает. Живёт рядом с вами человек. Хороший человек, отзывчивый. Здоровается с соседями, помогает нуждающимся в помощи, растит дочерей, работает, любит, шутит… а еще вроде бы пишет стихи… ну мало ли кто сегодня стихи пишет, может, у него хобби такое? А после его смерти оказывается, что он был в первую и главную очередь поэтом, большим поэтом. И вот этого большого поэта никак нельзя было разглядеть в простом соседе, друге, товарище, сослуживце, муже, отце. А глядишь – ему в Обнинске и Боровске и памятники начнут ставить, улицы в его честь называть… Думаю, в Калужской области, где у Валеры было много знакомых и друзей, до сих пор очень мало кто понимает, какого дарования поэт жил рядом с ними.

А за пределами области уже, кажется, начинают понимать. Потому что в 2014 году объявлена и впервые вручена Всероссийская литературная премия имени Валерия Прокошина. А разделяют дату смерти поэта и дату основания премии всего-то пять лет.

Родился Валерий Прокошин 26 декабря 1959 года в деревне Буда Калужской области. Детство было бедным, жили в фабричном бараке. В тринадцать с половиной лет, под впечатлением от прочитанной книги о войне, Валерий написал первое стихотворение. А читал он очень много, сбегал в мир книг от суровой барачной действительности. После армии Валерий окончил Ермолинское ПТУ, получил специальность электрика. И это, как ни удивительно, —его единственное образование. Попробовал себя Прокошин в разных профессиях: от электрика и кочегара до редактора местного телевидения и сотрудника центра социальной помощи семье и детям. Основным же его образованием стали книги и люди. С их помощью он сам создал себя и как человека, и как поэта. До последнего дня внимательно следил за современной литературой по интернету, штудировал литературные журналы.

В начале 90-х Валерий Прокошин выпустил две тоненькие книжечки стихов: «Поводырь души» (1990) в Москве и «Боровск. Провинция» (1992) в Калуге. Ко времени выхода первой книги автору уже исполнилось тридцать лет. Есть уже одобрение друзей по поэтическому цеху в Обнинске и Боровске. Но, как поэт, Прокошин еще только формировался, учился, искал собственный голос. В Москву не рвался, разве что печататься. Даже перебравшись в Обнинск — крупный наукоград — не очень-то его полюбил, работать все равно ездил в родное Ермолино и любимый Боровск.

Третья книга Прокошина «Новая сказка о рыбаке и рыбке» (Обнинск, 1999) была написана совместно с Эльвирой Частиковой и неожиданно получила широкую известность. Книга была задумана как поэтический диалог между лирическими героями, «роман в стихах». Книгой заинтересовались немецкие слависты, помогли переиздать и даже собирались переводить на немецкий язык, но не перевели.

У Валерия же росли две дочки. Для них он начал сочинять детские стихи и рассказы. Под псевдонимом Евгений Козинаки опубликовал несколько детских книг, за них получил областную премию имени Валентина Берестова. В 90-е годы стихи, взрослые и детские, рассказы и сказки Валерия публиковались в основном в местных изданиях — газетах и альманахах Ермолино, Обнинска, Боровска, Калуги, калужском издательстве «Золотая аллея». Однако, несмотря на свой безусловный природный талант, Валерий мог бы навсегда остаться «местным гением», не появись на свете интернет. Именно благодаря сети поэту, живущему вне столичных тусовок, удалось донести свое творчество до читателей в самых разных городах и странах. Прокошина пригласили в редакцию международного литературного журнала «Родомысл» (Москва-Киев-Минск), некоторое время Валерий заведовал отделом поэзии американского журнала «Флорида» (США). В начале XXI века поэзия и короткая проза Прокошина получает признание и в печатных журналах. А поэт Прокошин – в постоянном поэтическом поиске, поиске новых слов, образов и смыслов. Валерию интересно все новое в поэзии. Увлекался он, и весьма успешно, и восточными поэтическими формами, перенесенными на русскую почву — хайку и танкетками.

2006-й год для Валерия Прокошина ознаменовался несколькими большими творческими удачами: творческий вечер в московском литературном салоне «Булгаковский Дом», участие в первом Международном поэтическом фестивале «Киевские лавры», выходом в Петербурге первого поэтического избранного, книги «Между Пушкиным и Бродским», за которую он получил премию имени Марины Цветаевой, звание «лучший поэт года» по версии американского русскоязычного журнала «Флорида». Казалось, все только начинается.

…Известия о страшной болезни и о выходе книги «Между Пушкиным и Бродским» приходят практически одновременно. Книга вышла в престижной серии «Созвездие: классики и современники» издательства «Геликон плюс». Издатель Александр Житинский в своем предисловии ставит Прокошина в один ряд с Твардовским и Рубцовым. Эта книга и в самом деле открыла читателям большого и глубокого русского поэта. Но Прокошин — не чистый лирик, он ещё и остро социален. Он пишет о том, о чем вообще не принято говорить вслух, он принципиально неполиткорректен — таких не любят и боятся. «Между Пушкиным и Бродским» – это как раз тот диапазон, в котором себе можно позволить все или почти все. Прокошин не ставит себя в один ряд с ними, а констатирует безграничные возможности поэтического языка. Сам он умудряется из любого материала делать стихи.

Но не было бы поэта Прокошина без его экстремального новояза с использованием интернет-терминологии, которой другие поэты тогда ещё брезговали. Поэма «Мать-и-матрица», вошедшая в книгу, — одно из первых на русском языке поэтических произведений об Интернете. Благодаря Прокошину интернет стал частью поэтической мифологии. Для самого же Валерия интернет стал и спасением от провинциальной тоски, и выходом к читателям. Наверно, именно поэтому он говорит этой неодушевленной ноосфере, мать-и-матрице: «Я твое оправданье на Страшном Суде…»

Последняя книга стихов Валерия Прокошина «Ворованный воздух», составленная им самим, вышла уже посмертно. Образ «ворованного воздуха» принято ассоциировать с Мандельштамом, а для Прокошина он был его собственной жизнью, недаром он поставил к одноимённому циклу эпиграф: «После посещения онкологического центра каждый глоток воздуха стал казаться ворованным»…

За свои 49 лет он мало поездил, не так много повидал. Да и признания выпало ему в жизни не так уж много. Известность у него была в основном — областная, премии — тоже. Свой поэтический мир он взрастил в себе и вокруг себя. Любивший шутки и розыгрыши, Валерий создал о себе множество мифов – начиная с обстоятельств своего рождения, поэтому даже его смерть некоторым поначалу показалась очередным розыгрышем.

Валерий Прокошин часто писал об ангелах и о рае. Прокошинский рай и прокошинский ад – это теперь предмет исследования литературоведов. А для неискушенных читателей важно то, что поэзия Валерия Прокошина позволяет «увидеть в подлиннике Россию». Возможно, сам того не желая, Прокошин стал настоящим певцом современной русской провинции. Он по-настоящему мучился ею и любил ее. Не так много у российской провинции было больших поэтов. Валерий Прокошин — один из них.

Паустовский пишет: в Тарусе рай — снегири на яблонях, словно штрифель, а когда идешь в дровяной сарай, снег, исписанный воробьиным шрифтом. Все крыльцо — в синицах, в щеглах — окно, на страницах крыши — ворон помарки. Время движется, как в немом кино, под стихи какого-нибудь Петрарки. Приезжай из горьких своих столиц, чтоб увидеть в подлиннике Россию. Я вчера приручил трех певчих птиц — Ариадну, Анну, Анастасию.

***

Брошусь в майскую пену

Сада, и как назло,

Встречу девочку Лену

Вместе с Гришкой-трепло.

И обидой морозной

Захлебнувшись всерьез,

Побегу сквозь колхозный

Сад, ослепший от слез.

Пролечу мимо детства

Пестрой тенью скворца,

С разорвавшимся сердцем

Семилетний пацан.

Мама с полною крынкой

Встретит возле крыльца:

– Что случилось, кровинка,

На тебе нет лица?

И разломится утро

Половинками дня.

– Мама, Ленка-лахудра

Разлюбила меня!

– Дурачок, разве кроме

Ленки нету девчат…

И сметаной накормит,

Добродушно ворча.

Смажет ссадину йодом

Чуть повыше локтя.

И покажется медом

Жизнь земная моя.

Нас обжигает шальная зима

Сваркою двух культур:

Крутиться пьяное СИНЕМА,

Кружится Радж Капур.

Свет осыпается снегом точь-в-точь,

Вытянувшись в длину.

Девочка – немца поволжского дочь

Плачет, словно в плену.

Я умираю – святой пионер,

Робко касаясь губ.

Ангел вернулся в СССР,

В наш поселковый клуб.

Стрелки спешат к роковому нулю,

Бог подгоняет их.

– Как по-немецки: «Я вас люблю?»

– Глупый, Ich Liebe dich.

Здесь, посреди российских, жгучих зим,

Так сладко быть среди своих – чужим,

И наблюдать за будущим с крыльца.

Здесь, где барак раскинул два крыла,

Вчера соседка Анна умерла –

Она была любовницей отца.

Здесь быт напоминает криминал:

Сапожник – спился, часовщик – пропал,

Фотограф ходит с дыркой под ребром.

Здесь в праздники для всех один закон:

Пить под гармошку адский самогон,

Разбавленный церковным серебром.

Здесь можно жить, но обморок тоски

Страшнее, чем у гробовой доски.

Сквозь щель в стене сочится нашатырь.

Здесь жизнь прошла, которую не жаль

Переписать на старую скрижаль

У запасного входа в монастырь.

Из больничного окна

Улица чуть-чуть видна

С треугольниками крыш

Черными. Пока не спишь,

Кажется, сквозь плач и дрожь –

На земле один живешь.

Вытирая пот со лба,

Чувствую вокруг движенье:

Жизнь имеет продолженье

Тайное. А то, что ищем,

Кружится вокруг столба

Мотыльком ночным и нищим.

Даже если верить снам,

Загустевшим, будто дым,

Я еще тобой любим

Безнадежно. Я и сам,

Расставаясь, распрямляюсь

Расстоянием ночным.

Улица чуть-чуть видна.

Женщина едва любима.

Тени низких облаков.

И душа – на сто веков,

Но она неуловима.

Провинция –

Убогие места,

Тысячелетья варварства и чуда.

– Кто здесь живет?

– Наверное, Иуда.

Сады, церквушка, кладбище, верста.

Библейские места,

Тут век пройдет, пока воскреснет слово.

Сады, церквушка, кладбище, Голгофа.

– Кого распяли?

– Кажется, Христа.

Этот город похож на татарскую дань

С монастырскою сонной округой. Здесь когда-то построили Тмутаракань

И назвали зачем-то Калугой. Сколько славных имен в эту глушь полегло, Но воскресло в иной субкультуре: Константин Эдуардович… как там его – Евтушенко сегодня, в натуре. Этот город, прости меня, Господи, был

То советский Содом, то Гоморра Постсоветская: Цербер под окнами выл, В ожидании глада и мора. Не хочу вспоминать эти пьяные сны, Явь с придурками, дом с дураками, И почти несусветную «точку росы»… Два в одном: Гоголь&Мураками. Этот город уходит в снега. На фига

Снятся мне в двадцать гребаном веке: Тараканьи бега… тараканьи бега

И татаро-монголов набеги?

На уроках немецкого старый еврей-педагог

То руками махал, а то вскрикивал раненой птицею.

Мел стучал по доске и никак достучаться не мог

До ребят, откровенно скучавших над книжной страницею.

Даже Катька – директора школы примерная дочь,

Улыбаясь, смотрела, как солнце катилось над крышами…

– Селиверстова, sprechen Sie deutsch? – Я, их шпрехен зи дойтч.

И смеялась глазами бесстыжими.

После школы я ждал ее в парке, где вздыбленный танк

Неизвестного мне экипажа Георгия Гачева,

Словно целился в храм… И сердца наши бились не в такт,

И февраль лошадиною мордой над нами покачивал.

Все уроки немецкого кончились в майскую ночь,

Когда так одуряюще пахли земные растения.

Я у Катьки зачем-то спросил: – А ты шпрехен зи дойтч?

И она улыбнулась растерянно.

KINOМАНИЯ

Солнце рухнуло в снег.

Догорело окно.

Перерезана красная лента.

Это смех. Это грех.

Это крутят кино

Популярного Гаса ван Сента.

Полночь тащит на юг

Сна дырявый мешок.

Голый сад сдался в плен снегопаду.

Это памяти стук.

Это лунный ожог

На губах, прикоснувшихся к аду.

Смерть укуталась в мех

Кучевых облаков.

Абрис ангела на горизонте.

Это страх. Это грех.

Это гибель богов –

Пазолини, Фасбиндер, Висконти.

Птица летит над рекой,

Яблоко падает боком.

Господи, кто я такой,

Чтобы библейской строкой

Здесь попрекать или Блоком?

Перевернусь на другой

Бок очарованным лохом.

Здесь, в Гефсиманском саду,

Недалеко от Калуги

Время течет сквозь слюду

Сна. И у всех на виду

Яблоки падают в руки

И, как в больничном бреду,

Птицы разбились на звуки.

Кто там пихается в бок

Глупою жизнью земною?

Господи, если б я мог

Тоже читать между строк,

Книга могла быть иною.

Чем бы не тешился Бог,

Лишь бы не мною… не мною.

Перемешались буковки

У ангела во рту.

От Боровска до Бутовки

Июль провел черту.

На небе ни кровиночки –

Бескрайний синий холст.

А жизнь – посерединочке,

А лето – в полный рост.

И с ангелом-заикою

Я заглянул за край:

Усыпан земляникою

Наш путь из рая в рай.

И зреет медной луковкой

Церквушка на крови.

Меж Боровском и Бутовкой –

Немой восторг любви.

Край непуганых ангелов, лохов и пчел,

Где мы жили с тобой понарошку.

Я почти что всего Мандельштама прочел.

Догорала церквушка за правым плечом,

Где-то слева светилось окошко.

Жизнь, казалось, совсем ни при чем.

От цветочного меда слипались глаза,

В гнездах ангелы сонно шептали –

О любви к Мандельштаму. И все были – за,

Даже падшие. И вспоминалось, как мы

Запрещенные книги читали,

Не боясь ни тюрьмы, ни сумы.

Даже в тесной постели, почти между строк –

На измятой сентябрьской странице

Мы, обнявшись, зубрили внешкольный урок,

Словно две перелетные птицы.

И, дымя папироской, всю ночь по пятам

Шел за нами О.Э. Мандельштам.

А под утро границы имперской любви

Размывались: от местной таможни

До сусальной церквушки, той, что на крови.

Ты шептала, уткнувшись губами в плечо:

Спать с тобой нагишом невозможно…

Впрочем, Осип Эмильевич здесь ни при чем.

В январе по воле Бога

Выпав, будто из гнезда,

В небе светит одиноко

Вифлеемская звезда.

Свет ее пронзает души

Точно так же, как и свет

Этой русской зимней стужи

На краю прошедших лет.

Пламя Божьего светила

Указует путь добра,

Но ни с кем не примирило

Ни сегодня, ни вчера.

Это время – просто пропуск

В мир несбыточный, как сон:

Рождество… Россия… Боровск

Вечным снегом занесен.

Нынче февраль, как огонь пятипарусный,

Лик обжигает до слез.

Плавится память в сорокоградусный

Русский мороз.

Тают названия улиц и детские

Меты. Из памяти всей

Лишь имена выплывают библейские:

Марк… Моисей.

Вымерзло всё. Поневоле от холода

Здесь заплутаешь среди

Белых развалин старинного города,

Стылой среды.

Бьется судьба, словно рыба на леске. И

Снежный шумит океан.

Ной… Иоанн.

Здесь всё время зима,

Даже если стоишь

В трех шагах от июля. А где-то

Вечно сходит с ума

Сумасшедший Париж,

Как из лета впадающий в Лету.

Померещится вдруг,

И спешишь: шубу – с плеч,

Шапку – прочь… И дрожишь от испуга.

Оглядишься вокруг –

Это Брянск или Керчь,

А быть может, и вовсе Калуга.

Жарко топиться печь,

Вкусно варится суп,

А над домом – бездонное небо.

Но французская речь

Осыпается с губ

Белоснежными крошками хлеба.

А в России уже

Ничего не сберечь

От снегов, даже жаром от печек.

И стрекочет в душе

Непонятная речь,

Как невидимый глазу кузнечик.

С крыш сползает февральский парик –

Это март-парикмахер колдует:

Он сквозь кожу деревьев проник

И целебные почки целует.

Март кипящею влагой набух,

Обнажив мостовые и крыши.

Лошадь тащит повозку, как плуг,

Прижимаясь к обочине ближе.

Поднимается пар от земли,

Солнце льется божественным глазом.

И в провинции вдруг расцвели

Все церковные маковки разом.

Нет, не вернулась из прошлых разлук

В дом, где хотела согреться.

Всё, что могли, вырывали из рук

И выжигали из сердца,

И загоняли на сталинский круг –

Лагерных верст. Из былого

Ей всё мерещился адовый крюк

Вместо серпа золотого.

Медленно вянут вокруг тополя,

Окна в домах – черной масти…

Товарищ Цветаева,

Как вам петля –

В дар от советской власти?

Нет, не Елабуга кралась из тьмы

Провинциальной воровкой –

В двери открытые. Это же мы

Ждали всё время с веревкой.

От приглашения в рай или ад

Кто же откажется – в гости:

Самоубийцы становятся в ряд

Возле погоста по ГОСТу.

Жизнь начинается снова с нуля

Там, где закончились страсти.

Как вам земля –

Позвольте напомнить:

Я так не хотел горевать.

Еврейского мальчика

Любит

Еврейская мать.

Но диск телефона попал в ленинградский овал.

А некто «Рябой» приходил и у двери стоял.

Я так не хотел умирать.

Но стынет душа под безжалостным сном января,

А некто «Рябой» возводил по стране лагеря.

Я так не хотел вспоминать.

Но всех телефонов и всех лагерей номера

В отчаянной памяти перемешались вчера.

Он умер там, где ночь и ржа.

А нынче шепчутся в народе:

«Его бездомная душа

По Новодевичьему бродит».

Сбежав от псов цепных и сов,

Она блуждает, панцирь сбросив.

Здесь нет камней или крестов

С тем именем заветным «Осип…»

Судьба поэта: в кружку грош –

На храм всемирного устройства.

Но с правдою смешалась ложь,

Образовав иное свойство.

И прошлое не расколоть,

А будущее не догонишь.

И прячет человечью плоть

Земля, которую не вспомнишь.

Лишь память, крыльями шурша,

Летит к разрушенному храму.

И без надгробия душа

Еще грустит по Мандельштаму.

елки московские

послевоенные

волки тамбовские

обыкновенные

то ли турусами

то ли колесами

вместе с тарусами

за папиросами

герцеговинами

нет не мессиями

просто маринами

с анастасиями

серые здания

вырваны клочьями

воспоминания

всхлипами волчьими

вместо сусанина

новые лабухи

церковь сусальная

возле елабуги

птичьими криками

облако низкое

кладбище дикое

общероссийское

сгинули в босхе и

в заросли сорные

волки позорные

Не жалеть эту жизнь, никогда не жалеть, не беречь,

Пусть проходит она неразумно, как детская речь,

Как теченье реки, как течение света во тьму…

Ощущенье, что жизнь непонятна лишь мне одному.

Смысл ее ускользает ребенком, рекою, лучом,

А начнут объяснять – не могу догадаться: о чем?

Всё плывет, исчезая в обычном табачном дыму…

Ощущенье, что жизнь непонятна почти никому.

Даже в старенькой церкви рукой заслоняюсь от свеч:

Не жалеть эту жизнь, никогда не жалеть, не беречь.

Пусть уходит, пускай растворяется – грешная – тут,

Где несчастные люди счастливые песни поют.

В январе этот вымерший город рифмуется с тундрой,

Потому что ветер срывается с крыш ледяною пудрой

И летит в переулки, которым названия нет,

Где божественный SOS отзывается полубандитской полундрой,

И ментоловый вкус на губах от чужих сигарет.

Здесь чужие не ходят: шаг влево, шаг вправо – и мимо

Остановки, которой присвоят геройское имя

Отморозка пятнадцати или шестнадцати лет.

Переулками можно дойти до развалин Четвертого Рима

И войти в кипяченые воды реки Интернет.

Впрочем, вся наша жизнь – электронная версия Бога:

Этот город, зима, и к тебе столбовая дорога –

Мимо церкви, по улице Ленина, дом номер два.

Если я иногда возвращаюсь к тебе, значит, мне одиноко

На земле, где душа завернулась, как в кокон, в слова.

Всё слова и слова, что рифмуются слева направо,

Не взирая на жизнь или смерть, словно божья отрава –

Боль стекает медовою каплей с пчелиной иглы.

В темноте переулками вдруг пронеслась отморозков орава:

Снегири, свиристели, клесты, зимородки, щеглы…

Волны лижут песок, словно шепчут: «I Lo-o-ove you…» и «So-o-orri…»

Мы с тобой возле самого-самого Черного моря.

Ялта, Сочи, Гурзуф, Коктебель… здесь кончается лето,

И качается вечер, как вечность, на краешке света.

Мы на ощупь находим друг друга, мы первые с краю,

Мы срастаемся кожей – и море уносит нас к раю.

Путешествие вдаль, там, где волк догоняет собаку:

-Ты куда? – Я домой. – Я с тобою. – Куда? – На Итаку.

Я не знаю, чем кончится наше с тобой двоеборье

В эту ночь возле самого черного-черного моря.

Губы шепчут: «Люблю…» и «Прости…». Здесь кончается Лета,

И качается чайка, как ангел, на краешке света.

Я останусь нынче в Санкт-Петербурге,

Покатаюсь ночью на Сивке Бурке,

Только ты о прошлом не суесловь.

В переулках Кушнером бредят урки,

Пресловутый топор под брюхом каурки,

В проходных дворах леденеет кровь.

Для тебя, Иосиф, и прочих рыжих –

На Фонтанке культовый чижик – пыжик,

Не зови с собой его, не зови.

От прощаний привкус болиголова,

Только ты о прошлом теперь ни слова,

Что с того, что миф у меня в крови.

Не хочу быть сказочником дешевым,

Встань травой, примятой Петром Ершовым.

Город словно налит по грудь свинцом.

Ностальгия шепчется с конвоиром.

Вдоль реки, разбавленной рыбьим жиром,

Фонари стекают сырым яйцом.

В потемневших водах Невы с обидой

Ленинград рифмуется с Атлантидой,

Не заглядывай за погасший край.

Эту ночь делить нам с тобою не с кем,

Мы вернемся в рай опустевшим Невским,

Мы вернемся в рай, мы вернемся в рай.

В декабре в России пакуют мешками пух,

Рубят елки, кормят из рук белоснежных мух,

Лепят баб, и прошлое перетирают в труху.

В декабре Россия считает своих старух,

Роковым числом ранит память и режет слух,

Отзываясь болью – в груди и бессильем – в паху.

В декабре есть отличный повод уйти в запой:

Как-никак – сорок лет, и двадцать из них – с тобой.

Только с Музою дольше (попробуйте спать втроем).

Меж столом и вечностью двигаюсь, как слепой:

Можно жить на ощупь, но выжить – только с толпой,

Потому что нельзя быть сразу рабом и царем.

Я всё реже плачу, всё чаще собой плачу

Палачу из прошлого… Хватит! Всё, не хочу!

Тормозни, ангелочек, у церкви, я здесь сойду.

Пусть последний нищий, припавший лицом к плечу,

За меня поставит копеечную свечу,

Ведь страшнее расплаты – разлука в Твоем саду.

Говорят, что время течет, как река – на юг,

Отражая слова и мысли, и всё вокруг,

Даже мертвых людей, а вернее, их имена.

Почему на пороге смерти, вступая в круг,

Нас пугает младенца вздох или яблок стук?

Неужели так хочется жить, невзирая на…

Мне холодно с тобой, но больше – одиноко, Во тьме не разглядеть: куда теперь грести, Где Бога снежный след, а где безумье Блока? И некому сказать последнее прости. Я не люблю страну, где Родина – в придачу, И где в угоду всем я то и дело лгу. Мне ничего не жаль, и я почти не плачу, Вдевая нежный март в апрельскую иглу. Я знаю: всё пройдет, лишь выползет наружу, По вспаханному полю очерчивая круг, Нездешняя печаль. И растревожит душу Крик поезда вдали, сбежавшего на юг. Отсюда уезжать – какой корысти ради, Сжимая чернозем в отравленной горсти? В Венеции – чума, блокада – в Ленинграде, И Бог глядит в глаза – и глаз не отвести.

Я верил всегда: жизнь сильнее молитвы,

Как сон – перед битвой,

Как стон – после бритвы.

И даже вернувшись в объятья твои,

Я верил, что жизнь бесконечней любви.

Но жизнь, разогнавшись, насквозь пролетела

И горькую память,

И грешное тело.

Скользнула она, словно тень от листа,

Зрачки обожгла и немного уста.

Ослепший, упавший судьбы поперек,

Хватая чужой кислородный паек,

Во мрак погружаясь почти что библейский,

Я бился от боли, как рыба на леске.

Так бабочка пляшет над прошлым огнем,

Кому-то молясь в безрассудстве своем.

Так самоубийца, спешащий к концу,

С испуганной смерти сбивает пыльцу…

Я жил, никого не любя, не молясь,

То смерти пугаясь,

То жизни боясь.

Я был между жизнью и смертью посредник,

И стало мне зябко в объятьях последних.

Осыпается цветной пыльцой под пальцами

Жизнь, наполненная ангельскими танцами.

Позовешь – никто из детства не откликнется,

Но по-прежнему, как много лет назад,

Обжигает первой нежностью Крапивница,

Увлекая за собой в апрельский сад.

Голоногие, как мальчики нерусские,

Рассыпаются кузнечики июльские.

Боже, твой сачок не раз еще опуститься

До земли, накрыв молитвою меня:

Шоколадница, Лимонница, Капустница –

Падших девочек земные имена.

Солнце катится под горку спелым яблоком,

Я никак не научусь семейным навыкам:

Утром – чай, в обед – омлет, на ужин – ряженка,

Смех соседки из квартиры угловой…

И порхает одинокая Монашенка

Над седеющей моею головой.

Расцветает ночь чернильно-папиросная,

Словно жизнь – чужая, злая, несерьезная.

Тень бессонницы, в окно влетев, куражится –

Вышивает черным крестиком, шутя.

Это Траурница, папа… это стражница

Вещих снов, посмертных слов, небытия.

Как странно:

Песчинкою жгучего мрака,

Прорвавшись сквозь ангельское забытье

Апрельской любви двух людей из барака,

Родиться в России – стать плотью ее.

Как страшно:

Когда не любили, не звали

По имени, и предложили жилье

В каком-то обшарпанном полуподвале,

Прижиться в России – стать мясом ее.

Как больно:

Однажды проснувшись средь ночи,

Увидеть в окне отраженье свое –

Из слез и дождя, и других многоточий…

Подохнуть в России – стать прахом ее.

Как сладко:

Во мрак погружаясь, как прежде –

На самое донышко, в небытие,

Не ведать, что это, быть может, надежда

Остаться в России – быть болью ее.

Акакий Акакиевич

Осьмнадцатого января в Петербурге весь день шел снег,

А вечером в воздух кто-то добавил шанели.

Акакий Акакиевич – маленький человек

Вышел на улицу в новой мышиной шинели.

Он прошел по Невскому, оглядываясь по сторонам,

Заметая полой следы – просто так, для вида.

Продолжалось время простых человеческих драм,

Над Исаакиевским собором горела звезда Давида.

Что там «Матрица», «Дьяволиада» или «Ночной дозор», На железных крыльях, на серых крыльях роллс-ройса Он явился в Москву на постылый кремлевский двор: – Guten Tag, – он сказал кому-то. – Сим-сим, откройся! И открылись стальные двери и выпал бубновый век Козырным тузом. За спиной, как всегда, шумели… Акакий Акакиевич – маленький человек, Но он встал в полный рост и вышел из гоголевской шинели.

говорю тебе пока мы налегке

говорю тебе на птичьем языке

до-ре-ми-фа-соль-ля-си и снова до

ну, зачем нам разоренное гнездо

пусть лежат как письмена в стране глухих

эти сломанные прутики ольхи

наша родина теперь в другом краю

на чужбине штат айдахо говорю

а в россии пусть страдают от любви

от любви неразделенной воробьи

говорю тебе не спорь и не суди

море лаптевых осталось позади

льется речь моя отравленной водой

мы летим уже над стиксом говорю

я люблю тебя… и я тебя люблю

Колобок

Ты меня лепил на склоне лет,

Собирая крохи по сусекам,

На краю земли, где жизни нет

Даже горнякам и дровосекам.

Отпусти на волю, старина,

С поля брани.

Что мне эта дикая страна,

Что я – крайний?

Я замешан на твоей крови,

Из муки из дедовых запасов,

Но не ради муки, а – любви,

Между двух нерукотворных Спасов.

Отпусти, я все, что мог, урвал,

Кроме Евы.

Что мне этот гибельный Урал,

Что я – левый?

Оглянись: повсюду только пыль,

Пыль веков да царственные яти.

Я ушел от всех, кого любил,

Только ты не разжимал объятий.

Отпусти меня из добрых рук,

Боже, иже!

Что мне этот Екатеринбург,

Что я – рыжий…

Сколько нежной любви в июле –

Не расплещется до конца.

В мою душу вчера заглянули

Два испуганных серых птенца.

Но одной негасимой крови

Всё, что дышит, любит, болит:

Воробей на церковной кровле,

И на паперти инвалид.

Мне с печалью земной не сладить,

Но на краешке бытия

Бог одною рукою гладит

Человека и муравья.

И с безумною жизнью споря,

В роще щелкают соловьи.

Я давно бы умер от горя

Без твоей неземной любви.

Художник Вячеслав Черников

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии