С приближением июня все громче во всех краях нашей Родины звучит имя Александра Сергеевича Пушкина, главного юбиляра этого года. Чтобы поддержать эту добрую традицию, предлагаю вашему вниманию панегирик, посвященный солнцу русской поэзии, за авторством моего любимого Даниила Хармса (авторские орфография и пунктуация сохранены): «Трудно сказать что ни будь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александры I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь».

Следует заметить, что Д.И. Хармс, несмотря на свои знаменитые «Анекдоты из жизни Пушкина», всегда называл Александра Сергеевича в числе своих любимых авторов. А мне благодаря такой «авторитетной» цитате удалось убить двух зайцев: задать статье несерьезный тон и акцентировать внимание на другом юбиляре, на творчество которого безграничный талант Пушкина оказал существенное влияние, – на Николае Васильевиче Гоголе. Родившись 1 апреля 1809 года, Гоголь как будто был призван одарить нас всеми видами юмора: и легкой усмешкой в размышлениях над тем, что же значит у русского народа почесывание в затылке, и гомерическим хохотом над внезапной ссорой Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и абсурдно-нервным хихиканьем под влиянием фантасмагории с участием «птичьего носа» в «Заколдованном месте», и даже фирменным гоголевским «смехом сквозь слезы», природа которого, пожалуй, лучше всего была выражена городничим: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!»

Мое глубокое убеждение в том, что чувство юмора – обязательная компетенция любого педагога, равно как и другие «чувства» – чувство локтя, чувство такта и чувство ритма. И речь не просто о хорошем настроении, улыбке и оптимизме, я говорю именно о силе смеха, известной еще Аристофану, затем Ювеналу, и так до наших дней.

Я многажды слышал, как современные учителя и методисты неодобрительно отзывались о том или ином мастер-классе, называя его педагогическим стендапом. И мне всегда было любопытно: а что, по их мнению, в этом плохого? Почему желание учителя поделиться своими страхами, неудачами, да и просто смешными случаями из практики не вяжется с настоящей педагогикой? Юмор – это прекрасный метод осмысления реальности, именно с помощью юмора проще всего нащупать границу между нормой и ненормой, разглядеть свою индивидуальность и определить самоценность своих учеников. Как тезка великого актера не могу не вспомнить слова его героя, с которыми я полностью солидарен: «Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица».

В День смеха, отмечаемый мной каждый год, я расскажу о юморе в школе, его видах и функциях, а также поделюсь моими любимыми шутками.

Первый случай учительского юмора, который сразу пришел мне на память, относится ко временам моей бытности учеником школы № 23 Летного городка в родном Энгельсе. На одном из уроков биологии обычно довольно строгая учительница Александра Владимировна Першикова, задав непростой вопрос, сказала: «Кто же ответит? Может, господин Янковский со своей волосатой грудью?» Вопрос был настолько неожиданным и абсурдным, что я до сих пор со смехом вспоминаю эту ситуацию, хотя она произошла больше пятнадцати лет назад. В тот день я решил «экстравагантно» одеться: обычную майку я надел под толстовку на молнии. В какой-то момент я немного расстегнулся и забыл об этом. Конечно, в восьмом классе ни о каких волосах на груди не приходилось говорить, и потому шутка была особенно смешной: Александра Владимировна не меня как человека высмеяла, а мой нелепый стиль. Согласитесь, подобный юмор описан у Ф.А. Искандера в «Тринадцатом подвиге Геракла». И шутка учительницы не послужила толчком к высмеиванию меня в классе, но стала для меня важным уроком. Может, отчасти поэтому, участвуя в проекте Татьяны Навки «Команда», я услышал от моего первого директора Романа Руслановича Овсенева примерно такой отзыв: «Обратите внимание, Олег Игоревич редко носит галстук, но рубашка у него всегда застегнута на последнюю пуговицу».

Еще во времена работы у Романа Руслановича в саратовском Восточно-Европейском лицее я ценил юмор в отношениях с учениками и активно его внедрял. Так, будучи классным руководителем и требуя от учеников записки за пропущенные учебные дни, я вешал на информационный уголок не просто «напоминалку» с именами и датами, а изображение так называемой пирамиды позора. Как можно догадаться, все долги закрывались довольно быстро.

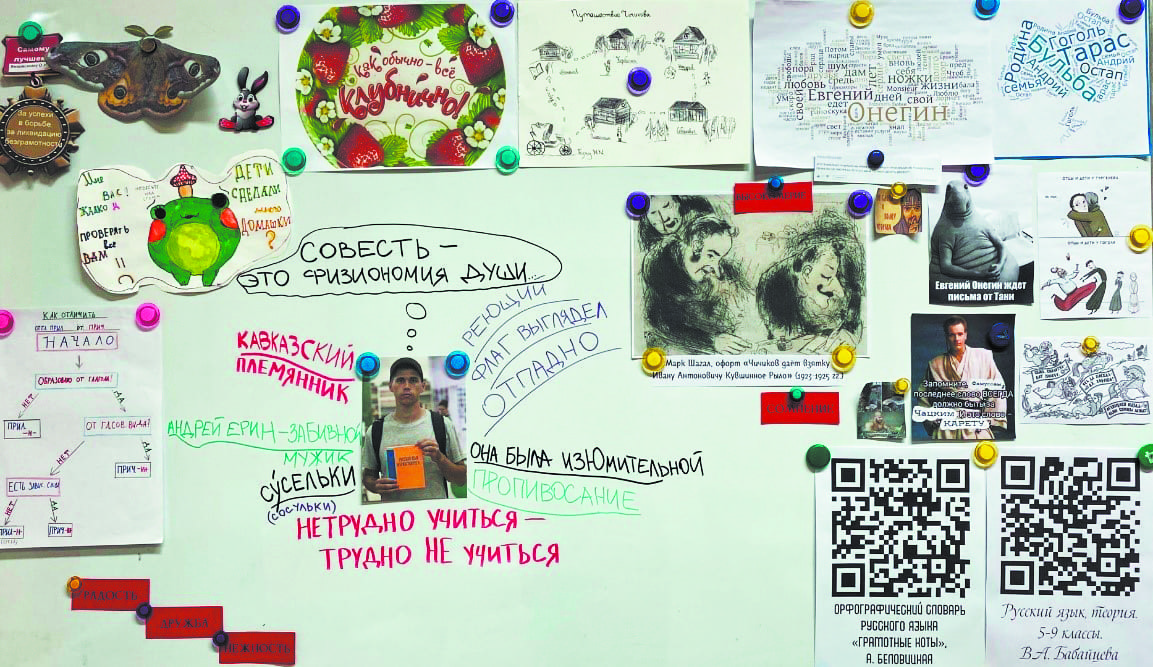

Примерно тогда же я начал коллекционировать перлы из ученических сочинений. В обезличенном виде я размещал на отдельной доске такие легендарные выражения, как «Совесть – это физиономия души», «Кавказский племянник» и другие. Впоследствии это коллекционирование станет фундаментом для основания своеобразного школьного музея в каждом новом учебном году. Сейчас этот «музей» находится на моей белой маркерной доске в посольской школе. Там располагаются наиболее удачные работы по визуализации и схематизации трудных тем, ляпы моих бесконечно талантливых писателей (нынешние хиты – «Постоянные призраки», «Прикокосновение» и «Дистанционный смотритель»), а также учебные мемы. Мемы – настолько обширная тема, что заслуживают отдельного слова.

Мемы – это одно из важнейших средств передачи опыта, которое, к сожалению, не так часто используется современными педагогами. Такое отношение учителей к мемам объяснимо: если применять их неправильно, рискуешь скатиться в кринж, а все твои попытки ученики безжалостно назовут зашкваром.

У вас бывало такое, что дети, написав контрольную, волнуются за результаты и толпятся вокруг стола, отвлекают своими вопросами? Как реагировать? Рассказывать все как есть? Но тогда зачем работа над ошибками? Тем более что перемена предназначена для отдыха. Скрывать от них, просить подождать до урока? Иногда это кажется попыткой создать интригу на пустом месте. Ответить, что все как обычно, все нормально? Но это не успокоит взволнованных ребят. В таких случаях у меня припасены мемы с юмором, например: «Как обычно, все клубнично» – работы разные по уровню, но в целом все хорошо; «Твой жим огорчает Арни» – общий уровень работ ниже ожидаемого. Увидев такую неформальную реакцию, ребята понимают, что независимо от результатов я не сержусь на них, не собираюсь их ругать, и эмоциональное напряжение частично спадает.

Мемам я посвящал целое мероприятие в посольской школе – «Мемпионат». Команды, в составе которых были и учителя, соревновались в знании мемов, как современных, так и советских. Мемы, созданные в ходе игры и признанные лучшими, публиковались в нашей газете «Школьный калейдоскоп». Создать хороший учебный мем порой так же непросто, как и составить хороший синквейн, диамант. Представьте: у вас всего две фразы общим объемом 8-10 слов, а через них нужно передать важный аспект темы того или иного предмета. Как тут не воспользоваться юмором?

Посетив гимназию № 166 в Санкт-Петербурге в начале марта, я был рад, что мемы по-прежнему активно используются в образовании. Гимназисты организовали целую выставку мемов по английскому языку, и почти половина фотографий из Северной Пальмиры, сделанных мной, запечатлели именно эту выставку, потому что мемы были на самом деле смешными и жизненными. Кстати, жизненность, злободневность, отражение современных реалий – главный критерий ценности мемов, что является еще одним аргументом для использования их педагогами.

А еще я люблю розыгрыши и давно ими увлекаюсь, причем не только 1 апреля. Помню, как в вузе, заполняя дневник вожатской практики и понимая, что никто не будет проверять целую тетрадь, я вписал на одну из страниц какой-то кулинарный рецепт. Как и предполагалось, за практику я получил «зачет», ни единого вопроса по содержанию не возникло. Моя фотография в российском паспорте, поросенок из валяной шерсти, который вот уже год появляется со мной на многих эфирах, да даже вступление к настоящей статье – розыгрыши, которые поднимают мне настроение.

Что же подобные розыгрыши дают моим ученикам? Я считаю, что здоровое недоверие, необходимое для распознавания розыгрыша, способствует развитию умения критически мыслить. Есть латинское выражение «Eruditio aspera optima est» («Суровое воспитание лучшее»), известна крылатая фраза А.В.Суворова «Тяжело в учении – легко в бою», и я применяю эту философию именно по отношению к розыгрышам. Абсолютной истины не существует, и правда для одного человека может легко оказаться кривдой для другого. А потому обман чаще всего поджидает нас повсюду: в Интернете, по телевизору, в частных разговорах, в магазине, в рекламе, в статистике, политике и истории. Мы, учителя, считаем, что готовим детей к взрослой жизни: в наших экзаменах практико-ориентированные задания, мы проводим профориентационные занятия, мы берем информацию из проверенных источников… Ой ли? Я могу ошибаться, но мне кажется, многие читатели не знают, что А.В.Суворов не произносил процитированных мной выше слов. Точная цитата, зафиксированная в 1794 году в приказе о боевой подготовке войскам, выглядела так: «Легко в ученьи – тяжело в походе, тяжело в ученьи – легко в походе». Конечно, цитата изменилась совсем незначительно, но все-таки это не прямые слова, а чье-то умелое сокращение, благодаря эффекту Манделы приписываемое великому полководцу. Про слова Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» мне, наверное, вообще лучше не говорить, правда?

Сознательному введению учеников в заблуждение был посвящен мой мастер-класс «Ложь во спасение» на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». И может, в нем излагалась не очень популярная точка зрения, но это была моя правда. Как в притче про мальчика и волков, в случае выявления моего сознательного или неосознанного обмана я не боюсь потерять авторитет перед своими учениками, потому что они знают две мои установки. Первая: вводя в заблуждение нарочно, я желаю детям добра во взрослой жизни.

Здесь мне вспомнился смешной случай из студенческих времен. Пара по литературе, блестящий преподаватель достает репродукцию картины И.С.Глазунова «Князь Олег и Игорь» и продолжает увлеченно рассказывать о литературных контекстах, а на остолбеневших студентов смотрит с картины вместо малыша Игоря один из лидеров современной российской политики, лицо которого было умело приделано к полотну в Интернете. Конечно, это неосознанная дезинформация и просто смешной курьез, однако этот случай, и особенно сокрушенное состояние преподавателя, обнаружившего свою ошибку, приводит меня наконец к изложению второй установки: обманув нечаянно, я без моральных усилий готов признать свою неправоту. И на этой ноте мы переходим к последней части моей фуги о юморе в педагогике.

Моя наставница в профессии, удивительный педагог, заслуженный учитель России Наталия Леонардовна Гусакова, чей земной путь оборвался так внезапно в 2021 году, говорила: «Вот смотришь на некоторых своих учеников после лета и думаешь: «Что за дура их учила?» А потом понимаешь, что это была ты». Самоирония, умение посмеяться над собой и признать ошибки – это, пожалуй, еще одна из обязательных для любого педагога компетенций. «Как наши знанья бедны и случайны! // Как многое сокрыто навсегда!» – пишет Д.Г.Байрон в поэме «Дон Жуан». «Мы все учились понемногу // Чему-нибудь и как-нибудь», – вторит ему А.С.Пушкин в романе «Евгений Онегин», в котором он расправляется с романтизмом в лице Ленского и порывает с байронизмом в лице Онегина. Помня эти слова великих интеллектуалов, я стараюсь не дуть щеки, особенно в присутствии детей. Например, с удовольствием пересказываю смешной случай: будучи участником и впоследствии победителем студенческого педагогического конкурса «Шаг в профессию», являясь выпускником филфака, после апробации конкурсного урока в ответ на пожелание заменить сапоги на туфли, прозвучавшее от Наталии Леонардовны и Ольги Ивановны Дмитриевой (моего научного руководителя в университете), я сказал: «У меня туфлéй нет». Туфлéй, не ту́фель! Две ошибки, орфоэпическая и грамматическая, в одном слове, и обе очевидны в речи!

Коль скоро мы перестанем, подобно луддитам, размышлять, сможет ли искусственный интеллект заменить благородный труд учителя, мы увидим ответ: не сможет, ведь в природе человека поступать нешаблонно, хаотично. Если у машины лишь изредка случаются сбои, то у человека из таких сбоев и противоречий составлена вся жизнь. Да, нередко причиной различных происшествий становится человеческий фактор, но в нашем несовершенстве как раз и заключается прелесть нашей жизни и работы. Вспомните золотые слова Л.Н.Толстого: «…Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться… вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». И письмо с такими строками написано в 1857 году, когда Толстому не было и тридцати!

Н.В.Гоголь, размышлениями о творчестве которого началась эта статья, обратился к читателям в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ». Примерно так же сегодня делают многие блогеры. Автор просил присылать ему замечания, несогласия, обвинения в неточности, написанные любым стилем, без заботы о приличии слога, с тем чтобы потом из этих уточнений, поправок и ремарок получить материал для новых произведений. Портреты писателей, упомянутых мной в статье, находятся перед моими глазами каждый день, а потому я не могу не последовать их блистательному образцу: по ссылке вы можете перейти на мою страничку ВКонтакте и поспорить с тезисами, высказанными мной здесь, рассказать о своих курьезных случаях в педагогике, поделиться ляпсусами учеников, отправить смешной мем – все по своему вкусу. В «Авторской исповеди» Гоголь-Яновский писал: «На мое приглашение я не получил записок». Надеюсь, Янковскому повезет больше. Всего самого доброго!

Олег ЯНКОВСКИЙ, учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране, победитель конкурса «Учитель года России»-2023, кандидат филологических наук

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии