В декабре исполняется 60 лет со дня первой публикации романа Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» вслед за полувековым юбилеем одноименного кинофильма Стенли Кубрика, по моим наблюдениям, весьма сдержанно отмеченного в 2021‑м. Не хочется употреблять заезженный штамп, что каждое из этих двух произведений поделило свое время на «до» и «после», но, видимо, придется. Как минимум в отношении фильма. В истории современной культуры и фильм, и роман находятся в числе лидеров по количеству почитателей, а скорее даже подражателей.

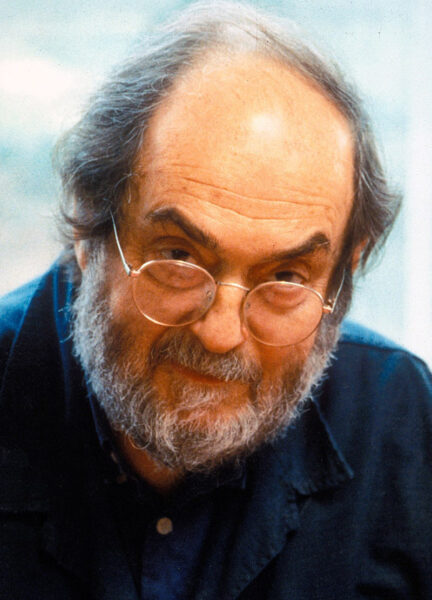

Фото с сайта interesnyefakty.org

Язык «надсатых» и программа перевоспитания

Они собираются, разодетые в костюмы героев фильма, чтобы пообщаться друг с другом и с окружающими на жаргоне «надсатых» со славизмами, внедренными в разговорный английский язык задолго до обратных процессов в русском языке. В переводе романа эти словечки остаются на латинице, чтобы читатель поломал над ними голову: бар Korova, шевелить mozgoi, разбитные malltshipalltshiki, ободранный stari kashka… Да, большинство из них сразу кажутся агрессивными, но в такой среде это всего лишь опознавательная черта друг для друга. Причем эти слова так и тянет произносить нарочито с акцентом. В чем же причина внимания к фильму спустя столько лет? И почему я бы настоятельно советовал подумать над ним и подросткам, и родителям именно сейчас?

Мое самолюбие всегда задевало стремление сверстников превращать нечто маргинальное в так или иначе массовое. Потому что либо мне всегда хотелось идти поперек трендов, либо же я заранее понимал цену тому, что появлялось в этих трендах много позже. Подростковый индивидуализм, скажет читатель, и будет отчасти прав. Так я и думал долгое время о фильме Кубрика. Язык «надсатых» мне казался лишь коверканием родного (хотя чисто технически так оно и есть), манера главного антагониста одеваться – обыкновенным модничанием.

Вспомним коротко фабулу романа, почти в точности воспроизведенную фильмом. Компания из четырех подростков из футуристического города, возглавляемая харизматичным Алексом, занимается всякого рода хулиганством, но однажды их «забава» выходит из-под контроля, и Алекс (брошенный потом своими товарищами) убивает одну женщину, к которой ранее проник в дом. Алекс попадает в тюрьму и быстро приспосабливается к жизни там, заручившись поддержкой местного капеллана. Потом, узнав о новой государственной программе перевоспитания преступников, соглашается принять в ней участие за обещанное досрочное освобождение. Это «лечение» уничтожает предрасположенность к насилию и похоти у человека на биологическом уровне, превращая его, как декларируется, в добропорядочного гражданина. Вернувшись во внешний мир, Алекс в нем едва выживает: его родители не принимают его обратно домой, его былые жертвы стали теперь ему мстить, а бывшие товарищи вообще заделались полицейскими и чинят свои порядки. И он не может дать сдачи: любой позыв к насилию вызывает в нем страшные приступы тошноты и осознание невозможности владеть собой. В конце концов он становится марионеткой и демонстративной «жертвой режима» в руках оппозиции.

Сделаем еще одну ремарку. На момент начала действия романа Алексу и членам его koldy не более пятнадцати лет. В конце книги ему едва исполняется восемнадцать. В фильме же герои сыграны актерами в возрасте где-то 25+ (роль главаря прекрасно исполнил Малкольм Макдауэлл), что роднит их с гораздо большим количеством потенциальных зрителей. Возможно, посыл режиссера относительно того, что подобные проблемы преследуют только тинейджеров, тривиален.

Симфония греху

Надо еще понимать, что роман и фильм пусть и объединены единой фабулой, но все-таки являются детищами разных эпох. Бёрджесс написал свою книгу, когда мир еще не до конца оправился от послевоенной депрессии, а в Англии царствовал еще скромный «быт 50‑х». В СССР была «оттепель» (интерес к этой стране Бёрджесс испытывал и даже неоднократно ее посещал в 1960‑х годах), но одновременно грянул и Карибский кризис. Субкультуры были еще юны и маргинальны, а на английской улице чаще всего можно было встретить среднего working class hero, а не интеллектуала. Официальная поп-культура была рафинированной и слащавой, в то время как жутким андеграундом считался наивнейший по нынешним меркам рок-н-ролл. Для романа проекцию своего будущего Бёрджесс строил на фундаменте 1962 года. Ведь именно с этим временем связаны его попытки построить жизнь, потеря жены, изнасилованной четырьмя дембелями, заболевание раком и чудесное исцеление после издания книги. И надо заметить, на заре «золотого десятилетия» он был встречен как огромная ложка дегтя в мед наступающего, кажется, благополучия.

Кубрик же взялся за фильм в совершенно ином мире. На смену господствовавшим мелодичным «Битлам» или «Роллингам» (самые типичные группы для образа первой половины 60‑х) пришли умствующие «Пинк Флойд», Дэвид Боуи и Энди Уорхолл. Подросткам голову сносит не от фуззового рева электрогитар, а от космоса, который им открывают нарко- и кислотные трипы вкупе с переливами экспериментальной музыки. В эту же музыку активно ворвались синтезаторы и страсть к насыщению произведений спецэффектами. Процветают левые идеи. В разгаре Вьетнам, прошел 1968 год с советскими танками в Праге и студенческими бунтами в Европе и Штатах. Каждый сам себе художник, границ никто не желает чувствовать. Этот мир завораживает во много раз больше, он и намного опаснее, и именно в проекции с такого мира Кубрик поселил героев Бёрджесса.

Так получилось, что фильм и его литературный первоисточник существуют в культурном пространстве сепаратно, отдельно друг от друга. Стилистика фильма Кубрика – яркие цвета, эмоционально насыщенные крупные планы, классическая музыка (еще одна любовь главного героя помимо насилия и секса) в электронной обработке, кажется, режиссер поет симфонию греху, в котором город будущего погряз. Причем греху почти ненаказуемому, ведь полиция в городе действует избирательно и далеко не вовремя. Именно в этом обвинил режиссера Бёрджесс, пророчески констатировав, что фильм «даст будущим читателям возможность не понимать, о чем роман». Когда сцена поножовщины, восхитительно поставленная, сопровождается музыкой Россини, возникает гипнотический эффект. Аналогичное же место в книге вызывает совершенно обратные рефлексы.

Когда со злом уже не договориться

Но, может быть, секрет Кубрика как раз таки в том, что завороженность насилием только сильнее потом аукнется осознанием, насколько оно ужасно? Где грань между циничным правдорубством и эстетизацией порицаемого? И роман, и фильм кивают недвусмысленно на изъяны реальности, продолжая это делать и в дне нынешнем: тюрьмы полны политзаключенных, поэтому от головорезов надо как-то избавиться, правительство, словно флюгер, то туда, то сюда меняет курс, полиция не следит за порядком, процветает дикая смесь мещанского комфорта с окружающей разрухой. Но если показывать на это все в духе нотаций, вряд ли произведение встретит такой большой отклик. Человек не любит, когда его поучают. Дайте ему как минимум захотеть над собой посмеяться.

А время интеллигентной сатиры прошло.

Вспоминаю битлов и работавшего с ними в ряде фильмов Виктора Спинетти, он прекрасный комедийный актер, инструментарий которого на первый взгляд ограничен гротескными ужимками и дерганой жестикуляцией (хотя, конечно, гораздо глубже). Вспоминаю ситкомы и юмористические шоу. «Фиг в кармане» практически нет, все выпады и все обличение почти впрямую. Неужто это вызов времени, когда со злом уже не договориться? Когда можно только воинственно встать против него? Кубрик говорит, что да. И, боюсь, придется с ним согласиться. Потому что мир привычных эйдосов треснул, семейные связи не так важны, инспекторы по надзору за «проблемными» детьми прежде всего пекутся о своем реноме, тем чаще говоря о вреде эгоизма, вчерашний друг становится врагом, и наоборот. Привычная всем логика не работает. Жутко, не правда ли? Не забываем, что мир мы видим глазами очень юного человека, склонного все преувеличивать. Но, может, в данном случае это не преувеличение, а более чуткое восприятие реальности? Обычно бывает так, что те, кого не слушают, оказываются правы. Чтобы вопрос «А что это было?» был задан, пока не поздно.

Так почему же фильм и роман так близки тинейджерам до сих пор? Совсем недавно я в них разглядел… религиозный подтекст, причем сильнейший. Прочитав/посмотрев, я сразу усмотрел в тюремной линии сюжета злую пародию на жанр жития. У Алекса получилось даже антижитие, поскольку, как бы расплачиваясь за грех, он только больше уверяется в своей правоте. Читая Библию, он с упоением представляет ветхозаветные сцены жестокости и разврата. При изучении Евангелия он примеряет на себя не образ Христа, но образ бичующего его центуриона. Возможно даже, что банда Алекса в том аморфном мире – подобие четырех всадников Апокалипсиса, каждый с разной историей. И один из них, начав свою историю антихристом, в конце пути становится карикатурным ангелом, поскольку мучения, через которые он прошел и выжил, неестественные. Ангелом на фоне остальных и, возможно, совсем немного в душе, когда осознание ценности свободного выбора у него появилось.

Не являясь воцерковленным, я все же понял, что на самом деле объединяет всех, кто работает в жанре фантастики.

Все сводится к единой формуле: мир, в котором люди заменяют Бога чем-то другим или становятся с ним на равных.

В данном случае высшая сила – автор техники по уничтожению предрасположенности индивида к похоти и насилию. Эта техника лишает человека выбора, а когда нет выбора, нет и раскаяния. Образ Церкви в романе и фильме – обычный образ организации на подпевках у государства. Но тюремный капеллан ненадолго становится настоящим протагонистом, когда встает на сторону Алекса и говорит министрам, что они того «перевоспитали», но лишили выбора. Да, теперь он не сделает зла, но и не сможет защититься. Этого ли хотелось? Тотальной власти над ним?

Время от времени превращаясь из депрессивной футуристической драмы в адову клоунаду, фильм Стенли Кубрика «Заводной апельсин» показывает нам бесконечную спираль притчи о блудном сыне. Только весь ужас заключается в том, что этот самый сын уже безвозвратно потерян для поколения отцов. «Возвращают» сына не добрые помыслы родителей, а разные способы контролировать и манипулировать. Кнут сменится пряником: выброшенная на обочину тряпка вдруг станет дорогой первосортной тканью. Но чем бы ни приманивали, уже не достигнуть верности и привязанности. «Завести», запрограммировать на определенные действия человека так или иначе можно, но вот удержишь ли ты его? Страшный приговор озвучил нам Кубрик. Но сам фильм оставляет маленький процент надежды, что хоть где-то связь поколений удастся сохранить… Уменьшив страшные последствия разрыва между ними.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии