Круглый стол на тему «Университеты в системе работы с талантливыми школьниками: опыт и новые подходы» собрал немало заинтересованных лиц. Спикеры обсудили традиционные подходы и инновации в образовании, результаты мероприятий по формированию и развитию сети специализированных учебных научных центров в 2023 году, а также историческую роль СУНЦ в работе с талантливыми школьниками. Первые специализированные учебно-научные центры появились в России всего несколько лет назад, а сегодня их уже десять. Они созданы на базе МГУ имени М.В.Ломоносова, СПбГУ и ряда федеральных и национальных исследовательских университетов. Работа с талантливыми детьми также идет во многих других российских вузах, в структуру которых включены школы, лицеи, гимназии.

Как выстроена система СУНЦ

Об этом рассказала проректор по исследовательской деятельности университета «Синергия» Надежда Полохина. Если по науке, то СУНЦ – это структурное подразделение университета, обеспечивающее обучение по программам основного общего и (или) среднего общего образования детей, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. Наличие интерната позволяет отбирать наиболее одаренных старшеклассников из разных регионов России и создавать условия для их погружения в учебу, науку, творчество. Подобные центры создаются на базе ведущих российских университетов.

Основные цели создания специализированных учебно-научных центров:

интеграция науки и образования, создание условий для эффективного обновления содержания образовательного процесса;

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и научных исследований;

формирование духовно богатой и интеллектуально развитой личности, способной к продолжению образования в университете;

создание условий для творческого развития учеников, проявляющих способности к естественным, техническим и гуманитарным наукам;

осуществление образовательного процесса и научных исследований, направленных на выявление и развитие творческих способностей и научных интересов каждого ученика.

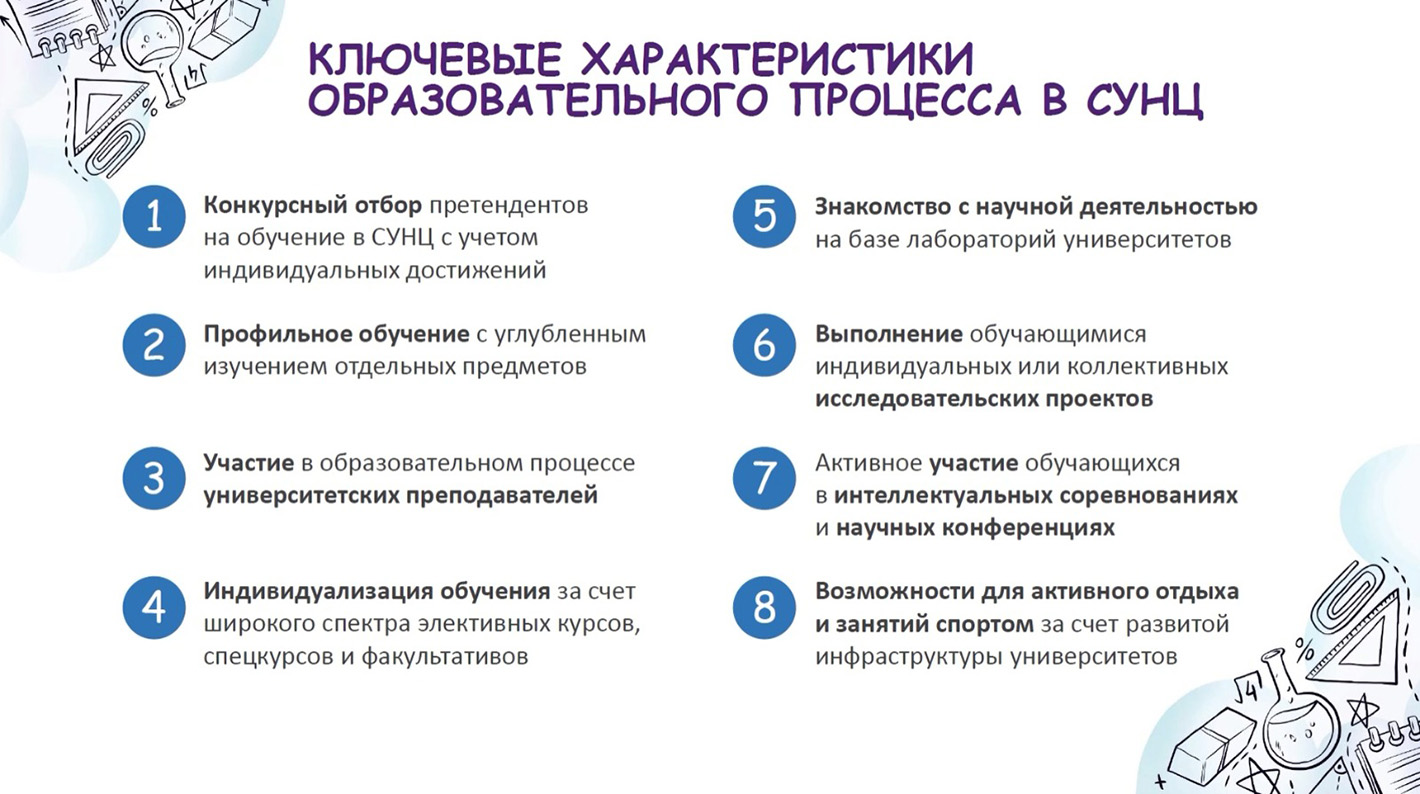

Надежда Александровна привела ключевые характеристики образовательного процесса в структурном подразделении университета. Это и конкурентный отбор, и профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов, и участие университетских преподавателей в образовательном процессе, и индивидуализация обучения. Также у учеников центра есть возможность знакомиться с научной деятельностью на базе вузов, заниматься исследовательскими проектами, участвовать в интеллектуальных соревнованиях и конференциях, плюс ко всему заниматься спортом на базе университета.

На сегодняшний день существует 52 уникальных профиля в рамках программ основного и среднего общего образования. В их число входят IT и инженерия, архитектура и искусство, биология, география и геоэкология, гуманитарные науки, естественно-научный, информационно-математический профили, лингвистический, конвергенция и наукоемкие технологии, наконец, математика и физика.

Как рассказала Надежда Полохина, центры бывают трех типов:

классический, созданный на базе университетских школ и получающий государственное финансирование на образование и содержание детей;

получатель гранта, а также существующий за счет госфинансирования;

самостоятельный, получивший грант, но не финансируемый государством (пример – СУНЦ Южного федерального округа).

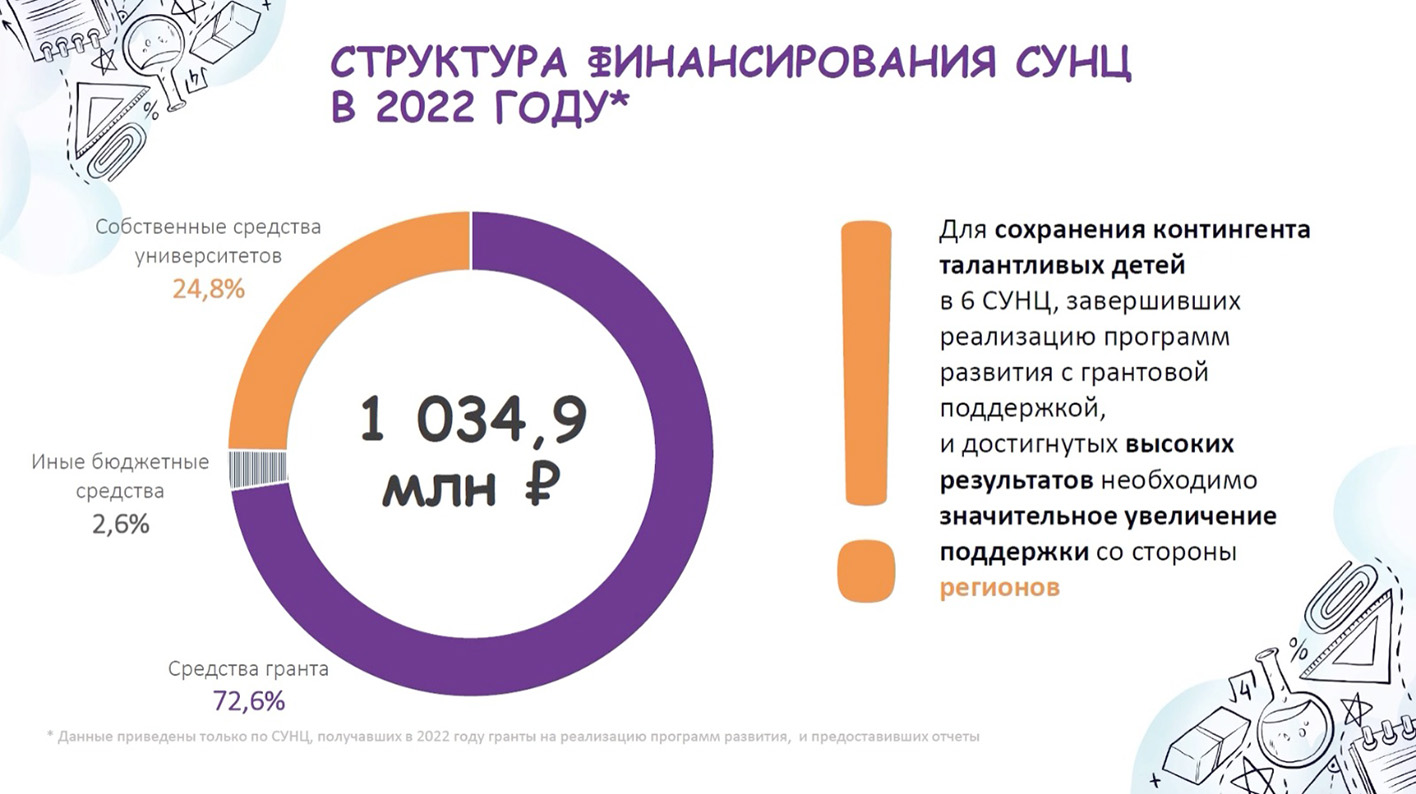

Работа на перспективу

По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александра Мажуги: «Выявить талант к исследовательской деятельности – непростая задача. Развить этот талант, удержать интерес ребенка, сохранить интерес к науке – еще сложнее». Сегодня по всей стране создаются специальные организации, которые призваны заниматься выявлением талантливых ребят, сохранением и развитием их талантов. Государство предпринимает усилия, для того чтобы запустить такие проекты. Недавно стартовала федеральная программа, которая дала возможность вузам организовать подобные подразделения на своих площадках. Также были приняты два важных федеральных закона: один касается статуса СУНЦ, а второй дает возможность субъектам РФ финансировать высшие учебные заведения, научно-образовательные организации, которые находятся на их территории, а также поддерживать материально программы развития. То есть регион сегодня имеет законное право активно участвовать в развитии своих образовательных учреждений.

Безусловно, СУНЦ решают задачи федерального масштаба, но подготовленные ими кадры остаются в том числе и в регионах, что позволяет решить проблему кадров на местах. Хотя, как отметил Александр Георгиевич, сами регионы этой возможностью часто не пользуются.

Задача – привести молодежь в науку

Про работу СУНЦ Южного федерального округа рассказала президент университета Марина Боровская. «Об одаренной и талантливой молодежи всегда хочется говорить, потому что это наше будущее, мы чувствуем свою ответственность не только перед университетами и школами, но еще и перед обществом, экономикой и страной», – призналась она.

При создании и продвижении СУНЦ был взят на вооружение опыт успешного существования Академгородка в Новосибирске, где есть школа по воспитанию и подготовке молодежи к занятиям наукой. Очень интересные наработки существуют и в Уральском федеральном университете. «Мы, конечно, обратились к опыту тех университетов, в которых уже сложились богатые традиции взаимодействия со школами, где понимают ценность такого рода работы, – объяснила Мария Александровна. – Кроме того, мы обращали внимание на то, какие перспективы есть в регионе».

Но глобальную проблему выявления, обучения, развития и закрепления талантливой молодежи на местах один, пусть даже очень успешный, университет решить просто не в состоянии. Этим должны системно заниматься все академические и региональные сообщества. За три года существования СУНЦ удалось через лаборатории, которые были созданы в вузах, через проекты, в которые были вовлечены молодые люди, создать для выпускников карьерную историю внутри университета. Сейчас выстраивается система наблюдения за тем, насколько пригодились эти наработки, куда были трудоустроены ребята, на кого именно коллеги-ученые из университета обратили внимание. Вызывает озабоченность, правда, тот факт, что в этом году только 27 процентов выпускников СУНЦ остались в Южном федеральном университете. По словам спикера, остальные ребята нуждаются в сопровождении и поддержке научными центрами региона, да и сам Южный федеральный университет не должен бросать их на произвол судьбы.

Другая проблема связана с воспитанием той молодежной команды педагогов и преподавателей, которые работают в конкретном СУНЦ. Эти люди являются представителями научных школ и команд, они понимают важность своей воспитательной деятельности и считают ее частью педагогической работы. Сейчас появилось понимание, что воспитательная работа в вузе для этой категории учащихся должна строиться по-иному. Ведь этим ребятам не так нужны культурно-развлекательные мероприятия, им гораздо важнее исследовательская программа, которая идет в университете на кафедре, на которую они пришли. Их интересуют набор грантов и та поддержка, которую сегодня оказывают университеты, муниципальные, региональные и федеральные органы. Именно поэтому так важно обеспечить грамотное сопровождение этой деятельности.

«Наша команда обеспечила десять созданных в стране центров методиками и наработками, которые можно успешно тиражировать, – отметила Марина Боровская. – И когда коллеги обращаются к нам, например, по поводу создания научных классов, мы точно можем быть хорошей платформой для трансфера такого рода наработок».

Про историю зарождения СУНЦ рассказал первый проректор по молодежной политике и организации приема Санкт-Петербургского государственного университета Александр Бабич. В 1724 году император Петр Великий учредил Академию наук, Петербургский университет и гимназию при нем, последняя и стала прообразом современного СУНЦ. В советский период, в 1963 году, постановлением Совета министров СССР были созданы специализированные учебно-научные центры при МГУ, Ленинградском государственном университете и в Новосибирске. За 60 лет более четверти выпускников физико-математического интерната №45 при ЛГУ стали кандидатами, докторами наук и академиками, посвятив свою жизнь науке.

«Это самое важное достижение в работе специализированного учебно-научного центра, – отметил спикер. – Наша задача – привести ребят в науку, чтобы они пришли в дальнейшем на факультеты и кафедры наших же научных институтов как научные сотрудники и преподаватели для наших студентов. Безусловно, вот эту задачу мы и решаем в рамках профильного обучения».

Ребята с малых лет видят университетскую науку, знакомятся с коллективами, погружаются в академическую среду. Необходимо делать все, чтобы выпускники, окончив СУНЦ, продолжили заниматься наукой, оставаясь в нашей стране, и работали на благо своего Отечества.

«Задача воспитания научных кадров для России, наверное, первостепенная задача, которую вузы решают, формируя специализированный учебно-научный центр, – отметил Александр Бабич. – Мы всегда говорим детям и родителям, что сдача ЕГЭ – это испытание, которое должны пройти все без исключения. А вот подготовить научный проект, провести исследование – задача только для мотивированных школьников».

Ученики СУНЦ, по мнению спикера, должны научиться мыслить, анализировать, у них должно сформироваться научное мышление. Ребята участвуют в международных олимпиадах, во Всероссийской олимпиаде школьников, занимают призовые места, для них поступить в любой вуз не проблема. Но нужно постараться сделать все, чтобы они пришли именно в отечественные вузы и именно на те профильные программы, которые помогут им в дальнейшем продолжить свои исследования здесь, на Родине.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии