Леонид ШЕВЧЕНКО (1972-2002) может быть назван поэтом трагической судьбы. Его проза «Русская книга мертвых», выпущенная в 2009 году в издательстве с удивительным названием «Коровакниги», посвящена глубокому трагизму жизни. Но в его разговоре о горестном нет никакой позы; напротив, автор требует смотреть в лицо и забвению, и муке, и смерти, правильно и ответственно выстраивая сюжет. Такая ответственность, неотличимая от аккуратности, просматривается во всех поворотах его биографии, очерки которой предваряют публикацию стихов в книге: усердный ученик Татьяны Бек в Литературном институте, семьянин и любящий отец своих детей, издатель альманаха, центральная фигура литературного Волгограда 1990‑х, журналист-интервьюер высшей пробы, библиотечный сотрудник и специалист по внешкольной работе – таков послужной список поэта, убитого неизвестными грабителями в предутреннем переулке после рок-концерта.

Сам поэт определял свою задачу как «хождение по девяти кругам игрушечного ада». В этом одном выражении сразу звучит два: хождение по мукам, как в сказаниях об облегчении мук грешников в аду, и игра как тренировка, вроде прохождения компьютерной игры, так чтобы после милости к грешным можно было воспринять столь же отчетливо рай праведных. Не случайно Шевченко называл своими любимыми поэтами двух русских эмигрантов – Набокова и Поплавского, у каждого из которых есть завершенный образ рая. Только у Набокова это рай детской игры, а у Поплавского – та невероятная надежда, которая едва приоткрывается во тьме, когда все игры сыграны.

Свойством поэзии Леонида Шевченко прежде всего нужно назвать умение сосредотачиваться, своеобразную деловую этику, которую обычно мы считаем чем-то далеким от лирической поэзии. Он создает в разных стихах из своей жизни легенду о змееборце, чтобы потом сказать, что герою можно и нужно стать как все:

носить на шее клык тигриный

и продавать за рубль длинный

в универмаге зеркала…

Но ведь и любая легенда зовет к рыцарским подвигам, но и требует в чем-то сразу стать как все – иначе это обернется подвигами Дон Кихота. О Дон Кихоте, впрочем, поэт пишет с любовью, но понимая, что роман нового времени, эпохи капиталистических отношений, – это всегда набор готовых, привлекательных, но недостаточно таинственных сюжетов, чтобы вернуть тайну, нужно говорить об этих сюжетах немного простецки, как бы не до конца им доверяя, но зато воссоздавая предшествующий капиталистической коммерции средневековый дух игры, загадок и поговорок, с юмором проходя через фильтры современности, Просвещения и Возрождения:

все это: дачный магазин,

и Дон Кихот, и Санчо Панса,

сюжет поэм или картин

смешной эпохи Ренессанса.

Когда под небо этажи

тянулись в небо голубое,

когда ученые мужи

писали что-нибудь такое…

Шевченко всякий раз заглядывает в средневековую образность, чтобы понять, как создавались жанры, предшествующие привычному нам роману, начиная с того же Сервантеса, как так получалось, что самые невероятные сказания о рыцарях и чудовищах становились в те века общим достоянием и частью общей этики. Оказывается, что просто для победы над чудовищами надлежит не столько обладать выдающимся характером, сколько как раз быть как все, смотреть на драконов как на часть жизненного мира – и только тогда вместе с друзьями ты изобретешь способы борьбы с непредсказуемым злом. Цель поэзии Леонида Шевченко – создать этот общий опыт, испытательный стенд жанров, где и станут возможны и новый Фома Аквинский, и новый Данте, и новый Шекспир:

Один Бог, один Шекспир, одна

луна над бритыми затылками, и мандрагора

под нами пышно расцветает. Аминь.

Так звучат строки стихотворения «Из повести в стихах», по сути, из современной легенды, где бритые новобранцы или заключенные не просто вспоминают эпизоды из драм Шекспира, подходящие к их жизни, но превращают один из эпизодов в бессмертный. Такой бессмертный эпизод можно условно пересказать так: вместе разделить испытания, и тем самым открыть и любовь, и дружбу, и прощение, и счастье, и щедрость как совокупно ведущие к бессмертию. Поиск этой формулы мандрагоры, растения бессмертия, пронизывает все стихи Шевченко. Будь то обретение пластики Тулуз-Лотрека в современной грубой рекламе или истолкование фильма «Приключения Буратино» как фильма о хрупкости бытия и учреждении вечного театра, – все это показывает, что бессмертие возможно там, где мечта соединяет разные эпохи с их разными этическими идеалами.

Это не мечта о чем-то, не смутное капризное желание, а что-то вроде отказа от привычной лирической эмоции ради сочувствия тому, кто страдает больше всех. На это не был способен психологический роман и лирика XIX века при всем сочувствии несчастным и обездоленным, потому что страдание приходилось тогда ограничивать одним характером и каким-то одним временем и местом. Но это возможно, где возникает сказ, как в средневековом житии или в «Шинели» Гоголя, когда страдание не может не проступить в речи, которой предстоит пользоваться и будущим поколениям. Об этом страдании мы и можем говорить, читая стихотворения Леонида Шевченко одно за другим и видя, как расстояние между нашим временем и тем, отстоящим от нас на четверть века и более, сокращается больше, чем между отдельными стихами книги.

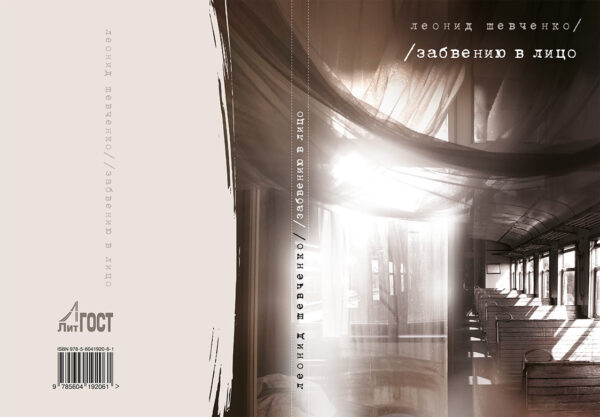

Леонид Шевченко. Забвению в лицо. – М. : ЛитГОСТ (книжная серия «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»), 2022. – 140 с.

Александр МАРКОВ, профессор РГГУ

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии