Они зовут меня “мама Саша”

Удостоверение

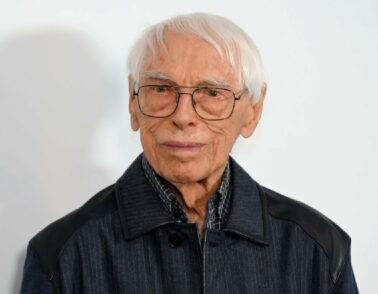

ПЕТРЫНИН Александр Геннадьевич

директор Центра педагогической реабилитации детей

г. Хабаровск

– Я только с самолета. В Хабаровске мело, а у вас…

Он носился по Москве, звонил, передавал многочисленные приветы, договаривался о встречах, забегал в кондитерские в поисках “трюфелей” или, на худой конец, “мишек”, аккуратно укладывал конфеты в целлофановые одинаковые пакетики. Прощался – и улетал в свой далекий (семь часов лету) Хабаровск.

Человек-праздник. Легкий ветерок, весело переворачивающий календарные страницы. “Скоро Рождество, надо купить сто штук открыток, нет, сто не хватит, лучше сто пятьдесят, такой праздник!” Его любимая фраза – “как все хорошо”. Он повторяет ее часто и порой не всегда, когда хорошо, но в этом упорстве свой смысл, своя философия – как все хорошо, как замечательно, а всякими эдакими мелочами нас не одолеть, и стараться нечего. Он про всех удивительным образом помнит, способность всех обрадовать, обласкать, утешить удивительная.

– Я из Домодедова звоню. Да, да, прилетел, все так замечательно. Сегодня сразу в Тамбов, у племянницы день рождения, а потом хочу в Оптину Пустынь денечка на три. Там мой земляк в послушниках, посылочку ему от мамы везу. Давно не был… а там так благодатно… Его звонки и радость, и упрек. Радость, что выдается возможность посидеть рядышком с этим человеком и послушать о его житье-бытье, в котором “все так замечательно”, но не все так просто. А упрек… Упрек от собственного нерадения. От того, что не умею так, как он, глотать чистый воздух жизни, каким-то чудесным образом увертываясь от смрада и духоты. И опять звонок. Человек-праздник Александр Петрынин, как всегда, вовремя прилетел из Хабаровска.

– В отпуск? – Нет. – В командировку? – Нет. – Не понимаю… – Уехал, потому что стал кричать на детей. Я собрал их всех у себя в кабинете. Спрашиваю, заметили, что я стал на вас кричать? Они дружно – нет, Александр Геннадьевич, вы на нас не кричите. Это они меня успокаивают, а сами заметили – кричать стал.

Его детище. Приют для обездоленных детей, для детей, которым трудно. И именно которым трудно, а не трудновоспитуемым. Одному трудно, потому что мать его бомжиха и он с сестренкой еще ни разу в жизни вдоволь не ел. Другому трудно, потому что отец сидит, мать повесилась, а бабушка уже с трудом передвигается по квартире. Третий подхватил дурную болезнь, а идти в больницу стыдно. У четвертого есть все от полного комплекта Барби до игрового компьютера, но нет желания идти домой, в подьездах проще, интереснее и – познавательнее. Сколько изобретательности в человеческих бедах! Сколько сюжетных линий, одинаково по кривой уходящих все ниже и ниже…

Совсем недавно, года два всего назад, в Хабаровске появился приют, а если официально, по бумагам, то Центр педагогической реабилитации детей. Но я не люблю называть Центр центром. Это по сути своей приют. В нем можно приютиться, переждать непогоду, а то и бушующую грозу, можно надежно укрыться от беды и скопить сил, чтобы в будущем с ней побороться. Директором приюта (центра) стал Александр Геннадьевич Петрынин, молодой человек, да педагог зрелый. Как совместились в нем молодость и зрелость? Уже десять лет прошло, как Хабаровское телевидение показало по Московской программе фильм. Я включила телевизор случайно, что называется, на минуточку. И – встретилась с Сашиными глазами.

– Они зовут меня “мама Саша”, представляете? Им так хочется произносить слово “мама”, что они даже ко мне его приспособили. Дети, совсем дети, а уже здесь, за колючей проволокой… Боль в глазах – это не заламывание рук и дрожащий голос. Боль в глазах нельзя сыграть даже гениальному актеру. Саша актером не был, он был воспитателем в колонии для несовершеннолетних в ста километрах от Хабаровска. Между зеленью сопок и синевой неба безрадостно распласталось серое пятно колонии. Потом оператор по очереди высветил ребячьи лица: бритые затылки, оттопыренные уши, прыщавые носы, бирочки на куртках. И Саша – безукоризненный строгий костюм, отутюженная рубашка, со вкусом подобранный галстук – что-то совершенно иное, очень благополучное, уверенное в себе. И – глаза. Кричащая боль в тех глазах. Боль…

– В зоне есть дети, которым никто ни разу в жизни не подарил ни одной конфетки. Протягиваю ему, а он не верит, не берет, думает, это “прикол” очередной. А бывает, возьмет и – заплачет.

Но вот ведь – инкриминировали. Маленькая конфетка стала причиной долгих, утомительных разбирательств. Александр Геннадьевич писал обьяснительные, ходил по кабинетам, доказывая, что любой ребенок, даже обозленный, даже жестокий, как у них в зоне, все равно хочет, чтобы его любили. Да, соглашался он, покупал конфеты, угощал, иногда даже незаметно, утром до подьема клал на подушку, да, радовались, да, благодарили. Соглашался с “обвинениями” в свой адрес. А вот “больше не буду” не сказал. И продолжал дарить, и будет дарить, и дарит.

Он первым приходит в свой Центр. Быстренько проветрит кабинет, пробежится по этажам и к выходу. Встанет у двери, и уже первый ребенок будет встречен им – с конфеткой.

– Ребенка обязательно кто-то должен встречать у двери. Нельзя допускать, чтобы его у нас не ждали. Простые истины прививаются здесь как-то сразу, потому что директор Петрынин подбирал “команду” себе под стать. Вот завхоз Лидия Александровна “институтов не кончала”, а когда от Павлика Новиченко отказалась мама, она молча взяла Павлика за руку и привела к себе домой. А Оля и Андрей Мироновы ради того, чтобы работать в Центре, оставили свою квартиру в области и сняли частную поближе к Центру. Педагог Лидия Васильевна Федоренко, когда Валера Сметанин, не умеющий, несмотря на свои 12 лет, ни читать, ни писать и вызволенный Петрыниным из подвальных притонов, впервые прочитал самостоятельно “прошла зима холодная, наступила весна красная”, пришла в кабинет директора и расплакалась от радости. Именно это ценится в Центре. Способность разделить с ребенком его беду и порадоваться его радостям. А еще терпеть.

Трудным был тот разговор.

– Я работаю у вас полгода, – сказала учительница химии. – Дети сначала присматривались ко мне, теперь они ходят провожать меня после школы домой. И я решила – надо уходить. Еще немножко, и они очень привыкнут ко мне, и им будет тяжело со мной расставаться. А у меня семья, Александр Геннадьевич, я ради своей семьи должна жить. И у меня сын. Разве правильно ради чужих детей упускать собственного?

– Да, – сказал он, – неправильно. И – подписал заявление. Эта женщина тоже не имеет педагогического образования, но она, хоть и ушла из Центра, оказалась хорошим педагогом. Честно сделала свой выбор и главное – вовремя.

Многие из ребят Центра учились в самых обыкновенных школах, но как только прослышали в Хабаровске про Центр, поторопились кое-где “сплавить” особо “яркие” личности к Петрынину. Директор обьяснил в который раз, что Центр не для тех детей, с которыми педагогам нет терпения, он для тех, кому трудно в школе, кто не находит контакта со сверстниками, кто в затяжном конфликте с домашними. А вычищать школу от непокладистых, ершистых, невоспитанных, оставлять в ней пай-мальчиков и пай-девочек – это профессиональная непригодность. Надо ли говорить, что такое обвинение пришлось многим не по душе. Но результат был налицо. Очередей родителей с детьми у директорского кабинета и заявлений “прошу принять в Центр ученика пятого класса” стало гораздо меньше.

Однажды директор пришел на урок русского языка и сел на заднюю парту. Учительница добросовестно втолковывала детям суффиксы “чик-щик”. Все шло как по маслу. Она называла слово, а они хором, дружно, любо-дорого послушать, прибавляли нужный суффикс:

– Кровель… – щик! – Камень… – щик! – Лет… – чик! – Закрой…- рот! – дружно прокричал класс.

Учительница полными ужаса глазами посмотрела на директора. Комическая ситуация – вместо “закройщик” выпалить “закрой рот” – на самом деле комической не была. Она была страшной. Дети, привыкшие к окрикам, упрекам, нравоучениям, вобрали в себя уже на уровне рефлекса, автоматически педагогические классические изыски типа “дай дневник”, “выйди из класса” и, конечно, этот – “закрой рот”. И вот сработало, прорвалось, и не один случайный голос, а стройный, отлаженный хор…

Входя в светлое здание Центра, они привычно принимали стойку, чтобы отбить очередную атаку или бьющий по самолюбию приказ “закрой рот”. Они были в любой момент готовы сжать кулаки и послать подальше еще и этих взявшихся на их голову центровских педагогов. А они им от порога “здравствуйте” и крепкое рукопожатие на равных. А они вели их по кабинетам и говорили: “Смотри, как у нас красиво. Это горница, здесь можно посидеть после уроков с книжечкой. Это трапезная. Здесь тебя накормят”.

– Накормишь, Павловна?

– А то нет, всех кормлю, а ты что, хуже, что ли? Блинчики у меня сегодня.

Любовь творит с человеком чудеса. Ее жаркое прикосновение мгновенно подтачивает слежавшийся снег, и даже вечная мерзлота под угрозой, если любовь терпелива и верна. Но любить детей – это одна сторона медали. Другая – научить ребенка любить других. Учительницу, у которой сегодня болит голова и плохое настроение, одноклассника, доставшего тебя плоскими шуточками, и даже мать, ту самую, не знающую рецепта павловниных блинчиков.

Принимать любовь – радость.

Любить других – труд. И они идут сегодня трудиться. В Дом престарелых на окраину Хабаровска. Они идут к тем, кого никто уже долгие годы не любит. Они подготовили для стариков музыкальную программу “Вечер русского романса”. И – застучали палками старушки в сторону небольшого клуба, скрюченные, подслеповатые старики устроились поближе к сцене. Волновались ребята. А как пели! “Я встретил вас…” – старательно выводил звенящим от волнения голосом Антон Переверзев. Еще совсем недавно Александр Петрынин вызволял его из милиции за драку в парке над Амуром. “И сердцу стало так светло…” Он слегка сбился, испуганно замолчал, встретился с глазами директора и еще раз вывел: “и сердцу стало так светло…”

Старики плакали. Аплодировали слабыми своими руками, как страницами книг шелестели, тихонечко. Среди “артистов” был особый, “заслуженный”. Его директор взял в Центр на свой страх и риск. Мальчик был жесток и непредсказуем. А еще напропалую врал. Директор внушил ему, безголосому, что у него неплохой голос и концерт без него “не потянет”. Поехал. Саша наблюдал за ним. Вот он смотрит вслед нечесаному старику на костылях, вот закрывает брезгливо нос от дурного запаха стариковских опочивален. Вот поправляет пиджак перед выходом на сцену. “Очи черные, очи страстные…” – запел громко, вызывающе, давая понять всем, что для него концерт – дело привычное, а голосок дребезжит, совсем плохонький голосок. Кто-то из ребят хохотнул было, но сразу получил кулаком в бок и – успокоился. Мальчик допел и манерно поклонился. Саша прошел “за кулисы”:

– Ну молодец, такой концерт вытянул, – он пожал руку красному от торжественности момента солисту.

Потом они пошли по палатам, пели для лежачих. Лежачие слабо смотрели в потолок, тяжело вздыхали, виновато улыбались.

– Сыночки, – поделилась радостью старушка, – я здесь последние дни. Скоро меня сын заберет к себе. Сказал, сделает ремонт и заберет. Я здесь последние дни…

– Она врет, – тихо прошептал Александру худенький бледный паренек по прозвищу “мелкий”. – Это она нарочно…

У “мелкого” рак крови. Мама, узнав диагноз, быстренько спровадила его в приют при Центре. Сама вышла замуж, сейчас в декрете.

– Давай ей поверим. – Александр обнял мальчика, – ей так хочется, чтобы мы поверили.

А когда уходили, произошло главное. Тот самый заслуженный артист вдруг достал из кармана шоколадку и протянул слепому старику в коляске. Старик стал настороженно ощупывать подарок и, “узнав” шоколадку, начал кланяться в пространство и приговаривать – спасибо, детки, спасибо, это я с чаем, с чаем… Потрясение. Его в тот день пережили все “артисты”. Этого сильного чувства очень боятся порой родители, всячески оберегая от него своих чад. Заменяя жизнь суррогатом из надуманных сложностей, родители заведомо приучают детей к верхоглядству, эдакому скольжению по жизни, к неспособности вглядеться в пугающие ее глубины. Александр Петрынин не боится показывать детям жизнь. Пусть знают, что есть люди, которым не мил белый свет. Они заживо погребены в этом доме, забытые и презренные. И если ты человек, вспомни про такого несчастного. Поддержи его добрым словом, нехитрой песенкой, шоколадкой.

– А давайте будем ездить сюда каждое воскресенье?

– А давайте подготовим им концерт на День Победы?

– А давайте…

Давайте. Саша охотно принимает любое предложение, он радуется, что души ребят, фактически очень похожих на этих брошенных стариков, потому что тоже оставлены и тоже нелюбимы, эти души встрепенулись сейчас и страдают, а раз страдают, значит, живут. Его Центр много лет был далекой мечтой. Уже после колонии он работал завучем в средней школе. Тогда в один из его приездов в замечательную Москву я спросила, как ему работается.

– Все хорошо. Но там, в школе, не мои дети. У них есть дом, родители. А мои, они брошенные, они без дома, без матерей. Я нужен тем, эти обойдутся без меня.

А здесь, в Центре, живут именно те, которые без него не обойдутся. Он считает, что ему очень повезло, потому что далеко не у каждого есть в жизни главное дело. Хорошо, что в Хабаровске увидели, поняли и оценили талантливого педагога Петрынина и не испугались его молодости. Сейчас Центр знают. Показывают по телевизору сюжеты о нем, не обходит вниманием местная пресса. Вот и мне, думается, пришло время отдать давний долг тому мальчику с глазами, полными боли. До лучших времен отложили мы тогда с ним разговор.

Настали ли они, лучшие времена? Никто не знает, какие они. Может быть, те, когда вообще не будет таких центров, в которых собираются на огонек несчастные, забитые, заблудшие, обозленные, грязные наши дети. Такие времена, думается, и вообще не наступят. Но Центр есть, он живет своей жизнью, которую не назовешь легкой и благополучной.

В последний свой приезд он рассказал мне страшную сказку про Красную Шапочку. Он собрал в горнице самых маленьких, стал читать им эту сказку, потом решил проверить их на внимание:

– Кто главный в “Красной Шапочке”?

– Бабушка, – сказал один.

– Волк, – сказал другой.

– Дровосеки, – сказал третий.

А один мальчик звонким голосом выкрикнул на всю светлицу:

– Да нет же, нет! Мать у нее была, мать, понимаете?!

Мальчик тот по сей день в их Центре. Потому что у него, в отличие от Красной Шапочки, матери нет. Она спилась и повесилась на собственных колготках в собственной квартире, пока малыш спал. Утром он увидел ее. Ему было тогда три года, и он долго ходил вокруг и просил у нее кушать…

– Тяжелая ноша – людская беда. Человек взвалил эту ношу на себя добровольно и несет ее по жизни, умудряясь при этом слыть удачливым, красивым, молодым и здоровым. Почему так надо любить этих бедолаг, почему считает он своим долгом восполнять то, что недодано им, и исправлять то, что было искорежено другими? Он и сам, наверное, не ответит. Но, почувствовав, что устал, он испугается не этой своей усталости, а того, что стал повышать на детей голос. И, испугавшись, уедет в Москву, чтобы в неразберихе ее будней разобраться в себе, походить по ее улицам, встретиться с теми, кто любит его и для кого он человек-праздник.

Наталия СУХИНИНА

Фото Дмитрия Феклисова

Хабаровск

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии