Он один из немногих представителей старой актерской школы, кто активно востребован в современном кино. В послужном списке Владимира Гостюхина такие громкие картины, как «Восхождение», «Случайные пассажиры», «Охота на лис», «Берег», «Урга» и еще около 50 ролей. Его считают своим и в России, где он родился и вырос, и в Беларуси, где с начала 80-х он живет и работает.

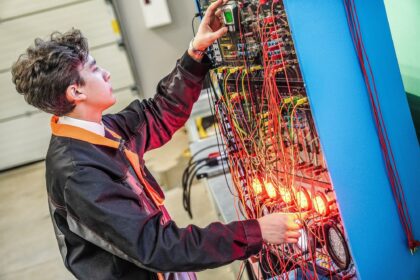

– Владимир Васильевич, в энциклопедии сказано, что вы из рабочей семьи, начинали электриком, после армии трудились мебельщиком. Рабочие специальности помогают вам в актерской профессии?

– В работе над ролью помогает буквально все, весь твой жизненный опыт. Только насчет рабочей семьи энциклопедисты погорячились. Мой папа был замдиректора деревообрабатывающего комбината. Трудяга, инвалид войны, он лично от Сталина получил благодарственную телеграмму, которую вставил в рамку и всю жизнь почитал как святыню. После смещения с должности в хрущевские времена ушел заведовать деревенским клубом, где собирались те самые легендарные старушки-певуньи, хранительницы русского фольклора, которые позже составили основу Уральского народного хора. Мама моя из продавцов дослужилась до директора магазина. Сестра выучилась на врача-эпидемиолога, руководила санэпидемстанцией в Харькове, сейчас на пенсии. А я в юности учился в радиотехникуме и год перед поступлением в ГИТИС действительно проработал электриком на стадионе. До сих пор вспоминаю о том времени с удовольствием.

– А как же служба в армии? Неужели Гостюхин, удостоенный серебряной медали имени Довженко за роль фронтовика Кацубы в фильме «Старшина», «закосил»?

– Нет, конечно. В мое время не было и речи, чтобы физически здоровый парень не пошел защищать Родину. В армии я был отличником боевой и политической подготовки. Хотя однажды и схлопотал 15 суток гауптвахты «за пререкания с командиром дивизии».

– Впервые вы появились на экране в фильме Марлена Хуциева «Был месяц май». Но почему в титрах этой картины нет вашей фамилии?

– Я сыграл там, можно сказать, нелегально. Друзья уговорили слетать в Кишинев на съемки в массовке. А у меня, четверокурсника ГИТИСа, на носу был дипломный спектакль. Я решил, что быстро обернусь туда и обратно. Когда мы в первый вечер отмечали начало съемок и были уже навеселе, я стал декламировать стихи, импровизируя на ходу. Получалось так удачно, что у Хуциева отвисла челюсть, и наутро он меня назначил на небольшую, но важную роль солдата Вехова. В общем, мои съемки растянулись до самого дня премьеры нашего студенческого спектакля. Но как назло в тот день из Кишинева я не смог улететь – нелетная погода. Я жутко переживал. Позвонил в Москву в институт и якобы от имени своего друга сказал, что Гостюхин лежит в бреду с температурой 40. А Хуциева упросил не упоминать мою фамилию в титрах картины. Он согласился, но заметил: «Упоминай, не упоминай, но на экране же видно, что это ты…»

В Москве был большой скандал. Спектакль, конечно, перенесли. Мои однокашники объявили бойкот, перестали со мной разговаривать. Понять их обиду можно. На наш спектакль загодя были приглашены «купцы» – то есть режиссеры московских театров, дабы оценить игру выпускников и, может быть, кого-то пригласить к себе в труппу. В деканате моему липовому бюллетеню не поверили и внесли меня в списки на отчисление. Однако наша завкафедрой сказала: «Я знаю, Володя, что ты отлучался на съемки, но хрен с тобой, доучись». И мне влепили тройку по мастерству, хотя я шел на «отлично». Вот каких неприятностей нажил. Зато поработал с Марленом Мартыновичем. Я его обожаю.

– А театральные «купцы» вас заметили?

– Нет. Я 4 года проработал в Театре Советской армии мебельщиком – обставлял спектакли декорациями. А в свободное время в подвале, где размещался наш цех, разучивал те роли из репертуара, которые мне нравились. Однажды серьезно заболел актер, и в спектакле «Неизвестный солдат» оказалась оголенной большая роль. Я вызвался ее сыграть, и с двух репетиций меня ввели в спектакль. Работа получилась удачной. Меня разглядели. Вскоре пригласили в телефильм «Хождение по мукам» на роль махновца Красильникова, который домогался Катю Булавину. Оттуда я уже попал к Ларисе Шепитько, которая запускалась с военной драмой «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников».

– А вас не смущало, что предстояло сыграть роль предателя?

– Нет. В отрицательных образах заложена сильная драматургия, поэтому их играть интересней, чем положительных. На первый взгляд сюжет незамысловат. В плен к немцам попадают двое партизан: тщедушный Сотников стойко переносит пытки и восходит на виселицу, а коренастый Рыбак пасует и становится полицаем. Но потом предатель переживает такие муки совести, что сам пытается повеситься. Зимнюю натуру снимали под Муромом. Зима в тот год была лютая. Морозы стояли за 40. Игравший Сотникова Боря Плотников отморозил себе уши и пальцы. Я несколько раз терял сознание от напряжения. Мы не играли, мы по-настоящему проживали жизнь своих персонажей. Вот вам пример почти мистический. Перед финальной сценой, в которой мой герой пытается повеситься в сортире, гример нарисовал мне под глазом синяк. Когда закончили эпизод, и надо было снимать другую сцену, где я без синяка, стали смывать грим, но оказалось, что у меня под глазом кровь запеклась по-настоящему. И потом с этим фингалом я ходил две недели. Знающие люди говорят, что это был фотоэффект, спровоцированный выбросом такой мощной энергии, от которой зашкалили бы все измерительные приборы, если бы они тогда были ко мне подключены.

– А у вас не было опасения, что режиссеры и дальше будут видеть в вас только актера отрицательного обаяния?

– Действительно, после выхода «Восхождения» мне предлагали много однотипных ролей. Сама Лариса Шепитько позвала меня сыграть одного из главных отрицательных персонажей в следующей своей картине «Прощание с Матерой» по повести Валентина Распутина. Я отказался. Хотя Лариса – это святой для меня человек, моя крестная мать в кинематографе. И такое решение мне далось нелегко. В письме к ней написал, что предложенная ею роль – эксплуатация уже найденного, уже сделанного. И приписал: надеюсь, что когда-то мы придумаем что-то новое. Как мне потом передавали, Лариса очень сильно переживала мой отказ. Однажды ночью я увидел сон: мы с ней идем по лесу и я прошу у нее прощения, а она говорит, что не обижается на меня и что я – ее любимый актер. Утром только успел рассказать этот сон жене, как зазвонил телефон, и мне сообщили, что Лариса и еще пять человек ее съемочной группы погибли в автомобильной аварии. Я был потрясен. Потом на поминках мне рассказали, что в ту роковую ночь Лариса перед отъездом сидела в гостиничном номере с друзьями и говорила обо мне точно те слова, которые мне приснились. Ее прощение я услышал во сне.

– А ваш угрюмый герой из следующей картины «Случайные пассажиры» разве не отрицательный персонаж?

– Не совсем. Я там сыграл шофера Ивана, человека жесткого, замкнутого, корыстного. Но встреча с детьми-детдомовцами и их юной воспитательницей, которые оказались в тяжелой ситуации, пробуждает в нем забытое чувство сострадания и любви к ближнему. Я доволен той работой, картина получилась. Правда, «Случайных пассажиров» раскритиковали в пух и прах чиновники Ленинградского отдела ЦК по культуре, в ведении которых находился Ленфильм, и заставили сделать большие купюры. В результате картине дали только третью категорию и выпустили в ограниченный прокат. Однако «Случайные пассажиры» приглянулись отборщикам западных фестивалей. Картина попала на фестиваль в Испанию и завоевала там гран-при. После этого наши чиновники спохватились, поменяли ей категорию и даже нам заплатили какие-то небольшие премиальные.

– В фильме «Урга» у вашего героя на спине шикарная татуировка: ноты военного марша. Это бутафория?

– Конечно. Все наколки на мне придуманы Никитой Михалковым. Согласно сюжету мой герой служил в армии музыкантом. Это фильм-импровизация. Французы ведь заказали документальную ленту о последних монголах, которые еще кочуют по северным провинциям Китая и по старинке живут в юртах. Но Михалкову пришла идея снять об этом игровую картину. Вместо сценария Рустам Ибрагимбеков набросал сюжет в общих чертах на нескольких страничках. Все остальное придумывали по ходу съемок. Когда меня только пригласили, я удивился: а что мне тут играть? Там не было ни диалогов, ни мизансцен. Буквально все придумывали на ходу. Это очень утомляло. Плюс необычный для нас климат. Поначалу я был поражен бесконечным зеленым океаном степи и напоенным травами воздухом. Сколько хватает глаза – равнина без единого кустика, лишь зеленый бархат травы. Восторг космический. Но, как оказалось, я – человек леса. И за три с половиной месяца съемок вид голых степных просторов меня жутко измучил. Эти переживания удачно легли на образ моего шофера Сергея, высветив все его душевные смуты.

– Остальные исполнители – актеры или настоящие кочевники?

– Настоящей была только бабушка – мать семейства. Ее привезли из глухой степи, где она даже телевизора никогда не видела. В бутафорской юрте ее нельзя было оставлять, а от комфортабельной городской гостиницы она впала в такую депрессию, что вскоре тяжело заболела. Впервые в жизни. Представляете! Еле-еле успели отснять сцены с ней. Как только ее привезли обратно домой, в родную юрту, она быстро выздоровела без всяких лекарств. Вот как важна энергетическая подпитка, которую человек получает от привычного жизненного уклада. Жаль, что даже в тех до сих пор не тронутых цивилизацией местах сейчас многое меняется. Традиция кочевья уходит, городская культура начинает вытеснять такую вот естественную жизнь.

– А барана в кадре резали по-настоящему?

– Конечно. Барана резали у меня на глазах. Тут же приготовили, и мы под объективами кинокамер съели. Я был счастлив, что снялся в этом фильме. Он философичен своим отношением к природе, миру, человеку. Я для себя его окрестил другим названием «Зов предков». Услышать себя, свое прошлое через эту первобытную природу. Для меня столько смыслов в этом фильме. Я его очень люблю. И считаю вершиной в творчестве Михалкова.

– Известно ваше неприятие сериалов. Почему согласились играть в «Дальнобойщиках»?

– Сериалы я действительно на дух не переношу. Считаю, что за редким исключением это не кино, а самодеятельность. Но сценарий первых пяти серий «Дальнобойщиков» меня тронул. Я увидел настоящие русские характеры, почувствовал живую ткань драматургии. Мы уже успели соскучиться по искренним фильмам о простых тружениках. Приятно, когда мне люди говорят, что у них такое ощущение, будто этот Федор Иванович где-то за стенкой живет. Недавно на Урале некая молодая мама подвела ко мне своего двухлетнего малыша и спрашивает его: «Сынок, кто это?» А малыш улыбнулся и говорит: «Дядя-больсая масина». Не думал я, что и дети смотрят «Дальнобойщиков».

Мы снимали историю о двух хороших мужиках, для которых дружба и взаимовыручка – не пустые слова. Я сам никогда не предавал друзей. До сих пор дружу с ребятами из моей юности, простыми людьми. Дружба для меня такое же высокое понятие как семья, любовь, совесть, Родина. Все это в итоге работает на укрепление государства. А в последнее десятилетие у нас идет активный процесс разгосударствления через отрицание всех этих важнейших категорий. Поэтому экран заполонили проститутки, бандиты, политиканы, нечистые на руку дельцы, культивируется жажда наживы. Нам внушают, что деньги не зазорно добывать любыми способами, что надо прорываться наверх по головам… Для меня все это дико. При всех изъянах советского воспитания мы себе таких подлостей никогда не позволяли.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии