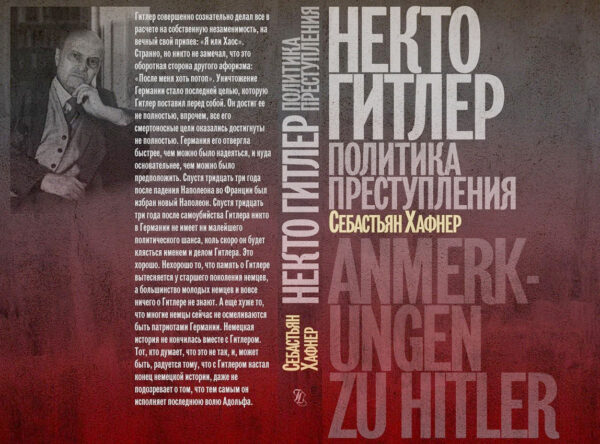

В прошлом году мы уже рассказывали о Себастьяне Хафнере[1]. В книге «История одного немца» он тщательно и хладнокровно описал процесс становления тоталитаризма «в одной европейской стране», как сейчас модно говорить. В 2023 году Издательство Ивана Лимбаха (Санкт-Петербург) перевыпустило продолжение бестселлера Хафнера, написанное почти сорок лет спустя: «Некто Гитлер. Политика преступления». (Интервью с переводчиком книги Никитой Елисеевым читайте в рубрике «Гость «УГ» 34-го номера. – Прим. ред.)

Когда Хафнер писал свою первую книгу в эмиграции, ему было немногим больше тридцати лет. В 1978 году Себастьян Хафнер (урожденный Раймунд Претцель) – уже не юный немецкий антифашист и только начинающий публицист в английской газете «Наблюдатель», а статусный журналист, историк с известным именем – пишет «вторую часть» своего еще не известного миру бестселлера. «Anmerkungen zu Hitler» переводится как «Примечания к Гитлеру». Но это не просто большой сборник сносок и пояснений. Две книги сильно различаются по жанру. Если «История одного немца» – это художественный текст (автобиография с некоторыми искажениями в целях безопасности – многие родные Претцеля-Хафнера остались в Третьем рейхе), то «Примечания…» – серьезное историко-публицистическое исследование (или расследование).

Канонический перевод выполнен Никитой Елисеевым, который и «переименовал» книгу в «Некто Гитлер». Почему «некто», если мы знаем человека? Думаю, ответ кроется в самом тексте книги, а Елисеев в своем предисловии («После дуэли») помогает нам его найти: разные подходы. «История…» была написана от лица рефлексирующего человека, сопереживающего беде, в которую попала его страна и инстинктивно себя от этой беды не отделяющего, а намеренно к ней присоединяющегося, эдакого Андрея Болконского, который обо всем успеет поразмышлять, пока эта беда проходит; «Некто Гитлер» – исследование душевной болезни (а что же есть массовый психоз тоталитаризма, как не душевная болезнь?) в духе Достоевского, когда пишущий, нет, не отстранен от объекта, но как бы и не сопричастен тому, что объект делает. Грубо говоря, через призму «мысли народной» (ужасный, но в данном контексте более чем подходящий штамп) гитлеризм уже не изучишь, да и не только его, любую персоналистскую автократию ХХ века (и, возможно, последующих тоже). Да, конечно, народ или «народ» (то есть психованная, накачанная наркотиками пропаганды и ненависти безликая толпа) столь же ответственен за преступления режимов, молчанием или одобрением он им потакал, но есть еще кое-что.

Парадоксальность и одновременно наибольшая уместность оптики Достоевского при исследовании феномена Гитлера заключается в том, что, будучи, безусловно, одним из самых влиятельных (в значении оказавших влияние на ход многих событий) деятелей в истории ХХ века, Адольф Гитлер был, по сути, личностью не замечательной. Достоевский доставал из толпы раскольниковых, верховенских и смердяковых, и он сделал их архетипами дальнейшей мировой культуры, хотя были они как личности ничтожны. Они были «никто» и «некто». И Гитлер тоже «некто», человек без выдающихся способностей, без знаний, без – «спасибо» венской Академии изобразительных искусств – высшего образования. Без особого счастья в жизни, в конце концов, ведь еще с подросткового возраста, как отмечают исследователи, в его поведении начали проявляться психопатические черты. Во что это выльется потом, теперь мы знаем.

И Хафнер знал, поэтому «Некто Гитлер» в отличие от «Истории одного немца» – это рассказ человека, знающего уже, чем закончится двенадцатилетнее адское кинопредставление в Европе (да и не только в ней – в мире). От размеров книжного или кинозлодея, антагониста, нацизм сузился до капли на стекле микроскопа. Болезнь прошла, надо изучать на научном уровне (вольно цитируя самого Хафнера, он историю таким образом хочет приблизить к точным наукам). Помимо микроскопа перед нами стол с телом. По содержанию книга похожа на анамнез: «Жизнь» – «Достижения» – «Успехи» – «Заблуждения» – «Ошибки» – «Преступления» – «Предательство». Примем первую главу за точку отсчета, а далее получится несимметричная дуга, которая плавно подымается до своей высшей точки (до «Успехов»), а после начинает свое почти стремительное падение. Хафнер правильно и объективно исследует весь путь Гитлера в политике – без «поднял Германию с колен», «построил автобаны» и «победил инфляцию» страна не приняла (не «съела») бы преступную идею и готовящуюся мировую войну, – при этом приходя к выводу, что Гитлер противоположен классическому понятию политики. Он противоположен Германии, германской истории, германской государственности. Да, возможно, он был естественен для ландшафта полного потрясений века, но ведь это не оправдание в высшем смысле! Это и есть предательство, как и названа последняя глава.

Свою книгу Себастьян Хафнер заканчивает словами: «Немецкая история не кончилась вместе с Гитлером. Тот, кто думает, что это не так <…> даже не подозревает о том, что тем самым он исполняет последнюю волю Адольфа». Из гитлеровской ложной дилеммы «Кто, если не я?» вытекает «После меня – хоть потоп». Возможно, диктатор был уверен, что, вогнав мир и страну в ад, он доведет ее до какого-то исключительно для них… рая? Не получилось. Германия доказала, что она не Гитлер. Но уроки времен Гитлера в ней, и не только в ней, надо помнить (старшим) и изучать (младшим). Как завещал Хафнер.

Себастьян Хафнер. Некто Гитлер. Политика преступления / пер. Никиты Елисеева. – М. : Издательство Ивана Лимбаха, 2023. – 320 с.

[1] Ольга Бугославская. На пути к национальной катастрофе // Учительская газета. – 2022. – №34.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии