Всероссийские олимпиады по различным предметам – совершенно особая отрасль в российском образовании. Дети, которые приезжают на них, особенно ребята из российской сборной, участвующие в международных олимпиадах, – элитные школьники. С ними встречается Президент России, их готовят лучшие педагоги в специальных школах, а после окончания одиннадцатого класса «отрывают» с руками крупнейшие компании по всему миру. Однако это лишь фасад громкого мероприятия под названием «Олимпиада». На деле механизм проведения состязаний для школьников сложнее, успешность организации соревнований для одаренных детей зависит от многих факторов. Мне это стало понятно после посещения XIX Всероссийской олимпиады школьников по информатике, которая прошла в самом конце апреля в Челябинске.

Хозяйские хлопоты

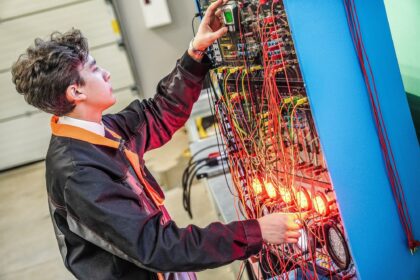

Принимать у себя «всероссийку», как ласково называют организаторы и участники олимпиадного движения финальный этап состязания способных детей, – большая честь и немалая головная боль. С одной стороны, регион демонстрирует свой кадровый, материальный, организационный потенциал, с другой – берет на себя огромные расходы. В этом году хлопоты по приему 193 участников из 58 регионов страны, а также их сопровождающих взяла на себя Челябинская область – региональные Министерство образования и науки, Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. Главный же «удар» принял на себя крупнейший вуз (не только в области, но и во всей Российской Федерации – по числу студентов он обогнал даже МГУ) – Южно-Уральский государственный университет. Университет выложил 15 миллионов рублей для того, чтобы оборудовать в соответствии с олимпиадными правилами и требованиями СанПиНа два зала, вернее, одно помещение, разделенное перегородкой. 250 компьютеров, другое ПО, столы со стульями, сети… Под олимпиадные залы отвели спортивные, причем месяца за два до приезда детей подключили оборудование, все проверили. Увидели, что маловато света – купили лампы на каждое рабочее место, поняли, что экраны мониторов бликуют – повесили на огромные окна спортзалов жалюзи. Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков не жалеет о затраченных средствах и усилиях: «Мы понимаем, что олимпиады надо проводить. Для области это имидж. С другой стороны, у нас этого не может сделать никто в таком масштабе. Сотрудники университета постарались, чтобы школьникам со всей России было не только удобно работать, но чтобы ребята могли и отдохнуть, и на катке успели покататься, и в бассейне поплавать, и на самых красивых студенток полюбоваться – участниц состязания «Мисс Универсиада», и по вечернему Челябинску на автобусе проехаться, и по университету с самим проректором по науке Александром Сидоровым побродить. Александр Иванович поднялся с ребятами на смотровую площадку, которая находится на крыше главного здания ЮУрГУ и откуда с высоты 60 метров виден как на ладони весь город. Провел олимпиадников по аудиториям, лабораториям, в том числе той, где делают молнию, зимнему саду, дети побывали в телестудии и музее вуза. Но особый интерес вызвал, конечно, суперкомпьютер, а по-научному – высокопроизводительный вычислительный кластер (ВВК), умная машина, которая совершает 333 миллиарда операций в секунду.

Цена победы

Каждый год на олимпиаду приезжают дети в среднем из 60 регионов. Олимпиадное движение привлекательно по многим параметрам. Один из них – вполне практическая выгода. Обладатели дипломов первой, второй и третьей степеней могут без экзаменов поступать в вузы по профилю. В этом году дипломы первой степени получили 14 школьников, второй – 28 и третьей – 42.

Победителями становятся, естественно, не все. Есть 10-12 регионов, чьи школьники выходят на первые строчки рейтингов. Среди них – Москва, Петербург, Нижний Новгород, Саратов, Киров, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск. В других областях, краях, республиках дети глупее? Конечно, нет! Очень многое зависит от того, как в субъекте Федерации организовано олимпиадное движение и организовано ли оно вообще. На семинаре для сопровождающих «Современное содержание олимпиад по информатике» меня поразила цифра, озвученная председателем методического совета Всероссийской олимпиады по информатике, доцентом Московского инженерно-физического института (государственного университета) Владимиром КИРЮХИНЫМ: «50% российских школ говорят, что вообще не слышали об олимпиадах». Хотя существует целый портал олимпиадного движения, на котором есть странички, посвященные каждой из 21 всероссийской олимпиады: http://info.rusolymp.ru. Если же вернуться к олимпиаде по информатике и тем регионам, которые знают о ней и участвуют, от чего зависит успешность этого участия? Заместитель председателя методического совета Всероссийской олимпиады, доцент Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования РФ Марина Цветкова считает: «Первое – административное устройство этого движения. Второе – внимание к спецшколам и центрам работы с талантливой молодежью. В Российской Федерации не существует специализированных баз, куда можно вывозить детей на олимпиадные сборы. В лагерях нет специальных аудиторий, интернета. Сейчас многие регионы и региональные министры задумались над этим. Это может быть одна комната, где сидит команда. Но она должна иметь базу».

Разговаривая с учителями и мамами тех участников, которые получили совсем небольшое количество баллов на олимпиаде, я поняла, что главная «беда» – невнимание регионов к одаренным детям. Зачастую ребятам и их педагогам приходится приезжать на всероссийский этап за свой счет. Следующая проблема – отсутствие кадров. Информатику порой преподают даже учителя физкультуры. Потому что часов у них мало… Мама одного из участников рассказала мне, что в их школе учитель информатики консультируется с ее сыном. И не только он, к талантливому мальчику приходят студенты местного университета. А те преподаватели, которые готовят детей, занимаются с ними в свободное время, вознаграждения за это не получают.

Проблем хватает даже на федеральном уровне. До сих пор государство выделяет на каждого ребенка 550 рублей на проживание, 100 рублей – суточных, 150 рублей – на канцтовары, 500 рублей – на культурную программу. В итоге жить ребятам приходится в тесноте, по 4-8 человек в комнате. В таких условиях сложно подготовиться к очередному туру, отдохнуть… Эти расценки давно пора пересмотреть.

Золотой фонд

Я спросила у Равиля БАДРЕТДИНОВА, десятиклассника из Казани, какой смысл участвовать в олимпиаде, можно ведь решать задачки, просто сидя за компьютером в своей комнате. «Можно, – улыбнулся парень, – но тогда не будет никакого стремления получать знания. Я сижу дома, научился что-то делать и доволен, а здесь я хочу все время узнавать что-то новое. Надо постоянно себя тренировать». Для таких ребят олимпиада – своего рода «наркотик», только безвредный, отвлекающий от настоящих наркотиков, алкоголя, дурных компаний. В этом году выступил не очень удачно? Участвуй в следующем, постарайся добраться до всероссийского этапа и набрать здесь как можно больше баллов. А не вышло, обижаться не на кого, кроме себя. Задачки-то проверяет не человек – автоматизированная система, она же выставляет баллы. Самые высокие получает тот, кто не только обладает прочными знаниями – как делать формализацию, алгоритмизацию, о структуре данных, о том, как работают компьютеры, операционные системы, как происходит тестирование программ, программирование, кто умеет очень быстро печатать вслепую как на русском, так и на английском языках (каждый тур – это строго пять часов на три задачи и ни минутой больше), но скорее тот, кто умеет сконцентрироваться и сообразить. И тогда можно решить даже ту задачу, которая тебе никогда не попадалась, придумать это решение. Один из членов методического совета Всероссийской олимпиады, профессор Петрозаводского государственного университета Владимир КУЗНЕЦОВ, рассказал, что в своем регионе предлагает ребятам – участникам олимпиады – задачи, над которыми целые годы (!) трудятся аспиранты в московских, питерских вузах: «И они 8-10 решений находят. Насколько сильны эти ребята!».

На олимпиаде по информатике мало девочек. Трудно сказать почему, сами школьницы считают, что ничего специфически мужского в олимпиадных задачах нет. «Задачи сложные, но в принципе решаемые», – поделилась десятиклассница из Мытищ, воспитанница Мытищинской школы программистов Ольга ВЕЧКАСОВА. Ее ровесница Оксана ПОБУРИННАЯ из Нижегородской области, видимо, тоже посчитала, что задачки решаемые. И вот результат – диплом второй степени, 310 баллов. Оксану вызвали на сцену во время закрытия и прилюдно поздравили. А вместе с ней – самого юного участника олимпиады, шестиклассника из Петербурга Егора СУВОРОВА. Егор стал на олимпиаде всеобщим любимцем, всем понравились его улыбка и оптимизм.

На олимпиаде ребята быстро становятся друзьями, делятся опытом, встречаются потом на сборах. И, что удивительно, никогда не завидуют друг другу. Чемпион XIX Всероссийской олимпиады школьников по информатике москвич Константин НОВИКОВ поразил меня тем, что сказал после объявления результатов: «Думаю, Илья Разенштейн сильнее». Илья набрал 443 балла, а Константин – 458, но в прошлом году нижегородец Разенштейн стал победителем международной олимпиады по информатике, привез золото.

Они необычные дети. С нашей точки зрения. Получая дипломы первой, второй и третьей степеней, медали на сцене ЮУрГУ, остаются сосредоточенными. Кажется, и на вручении наград они продолжают что-то вычислять, придумывать, изобретать. Таланты, золотой фонд нации. «Планетарные дети, – уверена Марина Цветкова. – Потом они работают в области космических исследований, систем управления, больших информационных разработок. Эти звездные дети обустраивают нашу планету, как Маленький принц». И наша задача – помочь им, не потерять их.

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии