Социологические исследования показывают: средний возраст российского ученого составляет 55 лет, причем основная масса тех, кто занят в этой сфере, получили образование еще в советские времена. Как привлечь в науку современную молодежь? Выход один: кадры необходимо готовить еще со школы, развивая в детях соответствующие умения, вырабатывая навыки, способность ставить задачу и искать нестандартные пути ее решения. В этом можно было убедиться, посетив конференцию «Юность. Наука. Культура», которую в подмосковном пансионате «Бекасово» провела Общероссийская малая академия наук «Интеллект будущего».

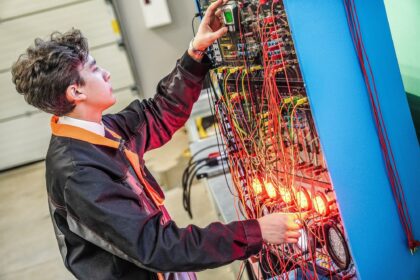

Ребята самых разных возрастов из самых разных регионов России приехали на очный тур, чтобы, выступая на одной из 11 секций, в упорной борьбе защитить свой проект. Для сопровождающих педагогов параллельно с конференцией прошел педагогический форум, где учителя и методисты, эксперты и ученые делились опытом организации на местах научной деятельности и проведения исследований. Ведь за 27 лет существования Малой академии наук выработана целостная система взаимодействия образовательного и научного сообществ, создана очень продуктивная и максимально гуманная схема вовлечения ребят в науку, приобщения их к интеллектуальному труду.- Мы стараемся не только заинтересовать школьников, но и сделать так, чтобы они учились на своих ошибках, умели учитывать наши замечания и не обижались на критику, – рассказывает председатель Общероссийской малой академии наук «Интеллект будущего» Лев Ляшко. – Именно поэтому мы предпочитаем не отсеивать даже явно слабые работы, а тщательным образом рассматриваем их и даем подробный список рекомендаций по устранению тех или иных недостатков. Мы также приглашаем авторов поучаствовать в очном туре пусть даже и в роли простого слушателя, чтобы они имели возможность, посмотрев на выступления коллег и пообщавшись со сверстниками, сделать правильные выводы.Не исключено, что это стало одной из причин постоянного роста количества участников конференции. Положительная динамика, по мнению Льва Юрьевича, обусловлена еще и тем, что не только научное сообщество, но и государственные структуры наконец осознали: нужно принимать решительные меры для повышения мотивации у детей к научно-исследовательской деятельности.Впрочем, такая мотивация, по мнению доктора педагогических наук, профессора АПКиППРО Инессы Зарецкой, заложена в человеке природой и присутствует в каждом из нас с самого раннего детства, надо всего лишь уметь использовать этот потенциал на благо прежде всего самих школьников.- Руководители Малой академии наук абсолютно правы, что помогают развивать способность детей увидеть необычное в обычном, в известном – неизвестное, – говорит Инесса Исааковна. – Это сохраняет то ценное, что есть у каждого ребенка в детстве, – поисковую активность. Я была в Нижневартовске на фестивале детского творчества и могу сказать, что основные участники – ученики 1-4-х классов обычных школ, несколько человек из 5-6-х классов, старшеклассников почти не было. К сожалению, поисковая активность с возрастом угасает, дети теряют ее из-за перегруженности, неправильно построенного образовательного процесса, смещения акцентов на потребление уже готового материала, который надо не искать, а лишь запоминать. Но там, где детям повезло, исследовательская деятельность проходит красной линией через все классы и предметы, через весь образовательный процесс.Любое серьезное исследование должно развивать в детях не только знания, но и умения, в том числе что-то делать руками, уверен преподаватель спецдисциплин Уфимского топливно-энергетического колледжа Александр Милованов. А вот с этим в последнее время серьезные проблемы.- Ребята все больше проводят времени за компьютером, в Интернете и все меньше делают что-либо своими собственными руками, используя инструменты, – сетует Александр Семенович. – Их очень тяжело научить чему-то практическому, они предпочитают найти в Сети информацию о том, как что-либо делается, но вот сами сделать не умеют и не хотят. Поэтому приходится уделять этому аспекту гораздо больше сил и времени, чем раньше. Думаю, причина в том, что в былые годы в школе существовал практический предмет «Труд», который заменили теоретической технологией. Однако даже если бы новый предмет преподавали так, как надо, нам бы потом не пришлось учить своих студентов держать в руках отвертку или паяльник.А что же обо всем этом думают сами учащиеся? Каковы их собственные стимулы, заставляющие в свободное от учебы время заниматься наукой?Для ученика 4-го класса московской школы №1451 Артема Васюника это возможность совместить приятное с полезным. Он еще во втором классе разработал несколько анимационных фильмов, а теперь учителя при создании презентаций приглашают его для консультации. Десятиклассник березниковской школы №3, что в Пермском крае, Александр Поплевко планирует поступать в технический вуз, а поскольку там нужны физика и математика, эти предметы он углубленно изучает в процессе исследовательской деятельности. Саша уверен, что школьные победы на олимпиадах, а также участие в научных конференциях наверняка помогут сделать его портфолио более внушительным. Ученица 10-го класса Оля Уцына приехала на конференцию с острова Мальта, где она учится в школе-пансионе Malta Crown, в городе Марсаскала. В этом образовательном учреждении научной работой занимаются 100% учащихся, при этом требования к проектам исключительно жесткие, ведь выпускники здесь получают сразу два аттестата – российского и европейского образцов. Для учеников Malta Crown победа означает еще и возможность выехать в Россию, познакомиться со своими сверстниками, а главное – заложить основы своей будущей профессии.В общем, при умелом подходе научно-исследовательская деятельность способна принести удовлетворение как взрослым, так и детям. При этом в своих проектах дети порой выдвигают настолько интересные идеи и предлагают столь необычные решения, что солидные профессора только диву даются.P.S. Подробнее о конференции читайте на нашем сайте

Выбор читателей

Выбор читателей

Комментарии